イベントやセミナーの実施報告の最近のブログ記事

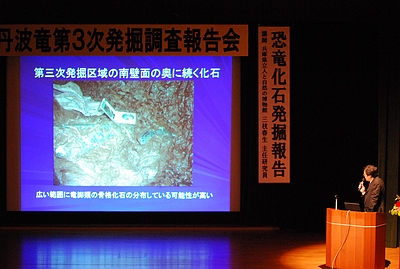

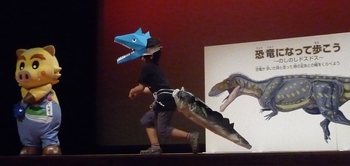

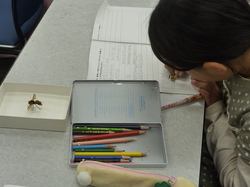

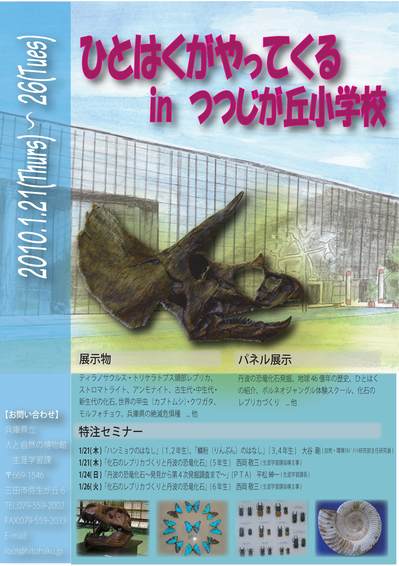

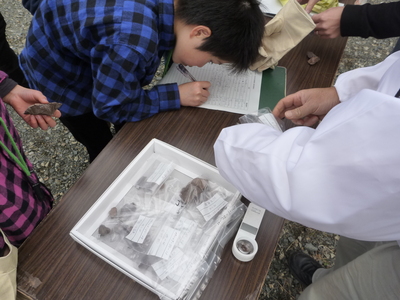

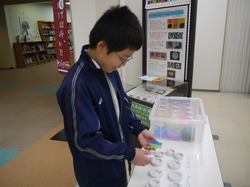

今年も残りわずかになってきました。12月17日(月) 猪名川町立つつじが丘小学校6年生のみなさんといっしょに学習しました。6年理科で「大地のつくりと変化」を学習しますが、通常の授業に加えて、さらにイメージしやすく、専門的な、ちょっと記憶に残る授業を出前してきました。

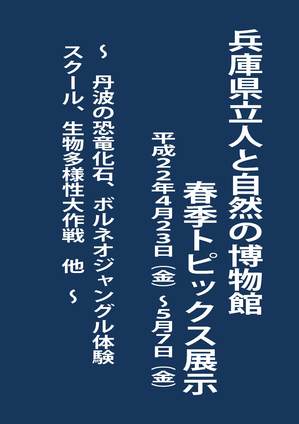

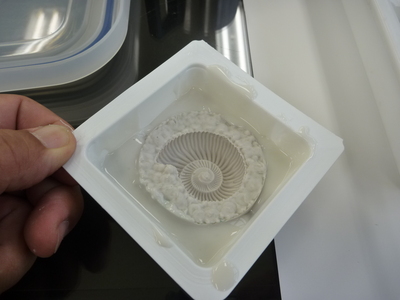

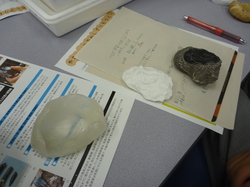

今回のメインテーマは、「化石のレプリカづくりと丹波の恐竜化石」。

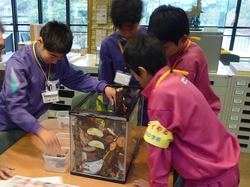

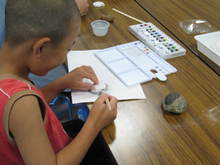

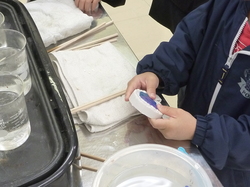

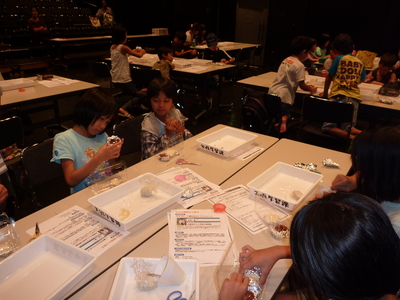

前半は40名近い6年生の3クラスを順番に理科室に入れ替わりで、石こうを使ったホンモノの化石のレプリカづくりをしました。人数が多くて大変でしたが、理科担当の先生と担任の先生の協力のおかげで、無事に石こうを流し込むことができました。

そして、石こうが乾燥する時間を利用して、後半は全員体育館に移動して、スライドを見ながら地層のでき方や化石の話を熱心に聞きました。理科室には化石や鉱物標本なども置いてあると思いますが、勝手に触ると注意されるけど、今回は一人一つずつの化石を手にとって作業しました。1億年も2億年も前に生きていた生物(化石)に直に触れるなんて経験は、滅多にできないのではないでしょうか。

最後は時間が足りなくて、いっしょに石こうを取り出せませんでしたが、きっと世界に一つのホンモノのレプリカが出来上がったと思います。

生涯学習課

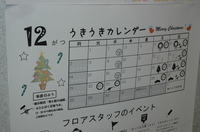

ひとはくの12月は クリスマスのイベントがもりだくさんです!

8(土)・9(日)には長靴型のかわいいクリスマスカードを作りました〜

☆長靴から小ささなツリーが飛び出しました〜(^−^)

☆大きな長靴のツリーの前でにっこり ハイポーズ(^O^)/

☆大きな長靴のツリーの前でにっこり ハイポーズ(^O^)/

☆みんな上手ですね〜

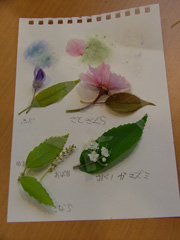

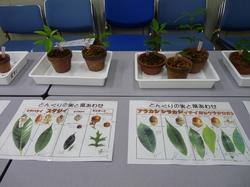

クリスマスツリーに使う木の葉(モミの木・ツガなど)も 見てもらいました〜

サンタさんのプレゼントは なにかな?

ドキドキワクワク 〜楽しみですね〜(*^_^*)

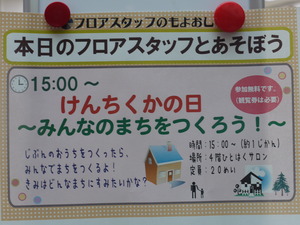

次回のフロアスタッフとあそぼうは

22(土)・23(日)・24(月) 3時〜 3階アースシアターにて

「ひとはく DE クリスマス}を行います。

☆クイズ大会やビンゴもあり かわいいリースもつくりますよ。

またうきうきワークショップは 10時30分〜4時 4階ひとはくサロンにて

23日(日) 「プラバンづくり」・・・材料費50円

24(月・祝) 「ひとはくモビール〜クリスマスバージョン〜」・・・材料費100円

を行ないます。

☆みんなで楽しんじゃお!

どうぞ ひとはくへ お越しくださいね〜 メリークリスマス〜♪

フロアスタッフ 松田・小野

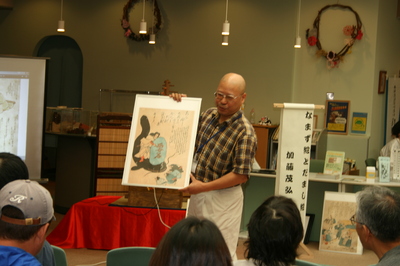

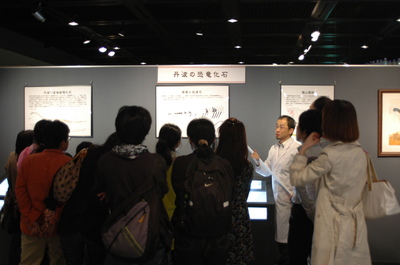

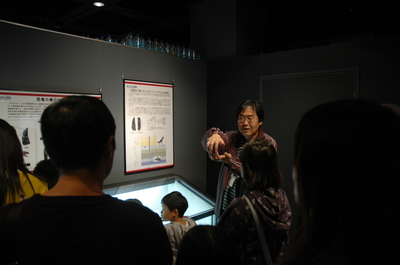

外国のお客さまの特注セミナーの様子は前のblogで紹介しました。

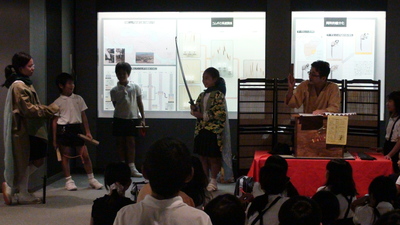

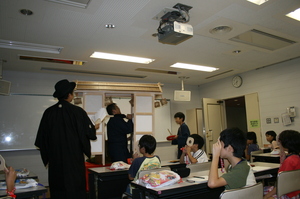

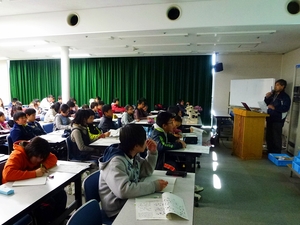

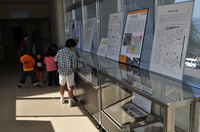

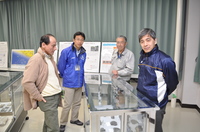

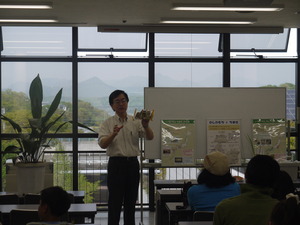

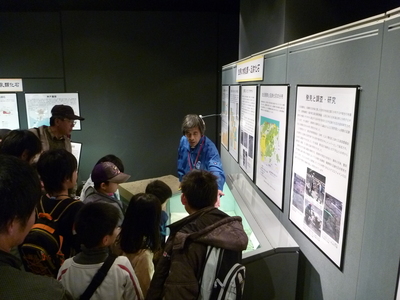

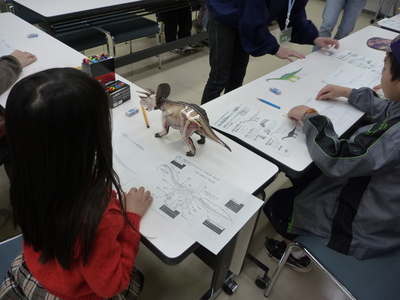

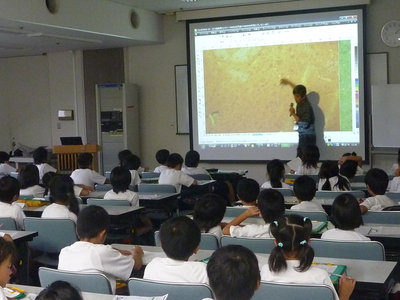

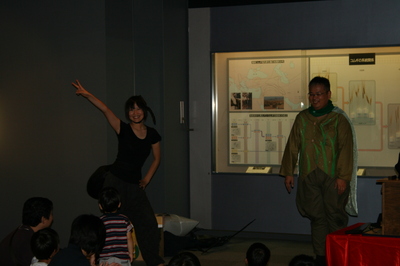

次は、これからのトレンドになりつつある「大阪」からの団体さまの特注セミナーの様子を....豊能町立東ときわ台小学校6年生の子たちの様子です。

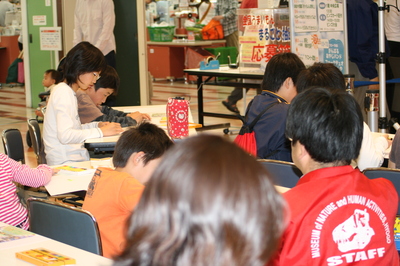

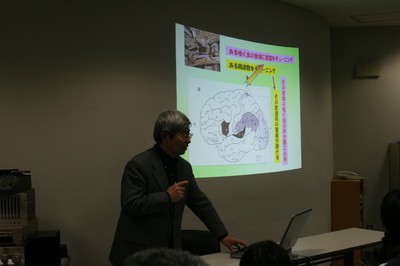

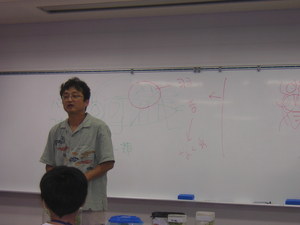

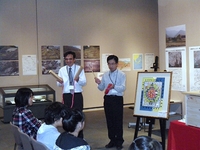

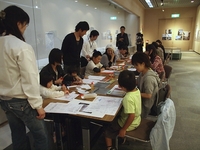

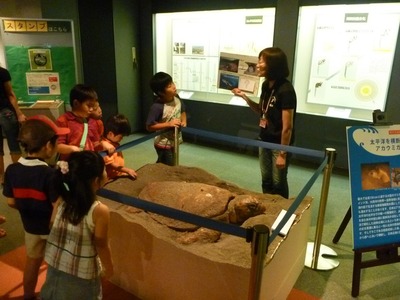

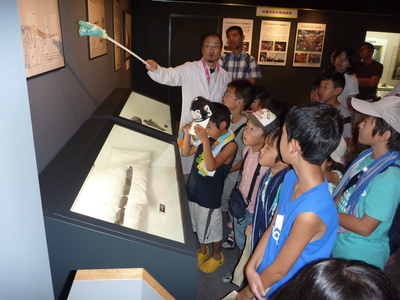

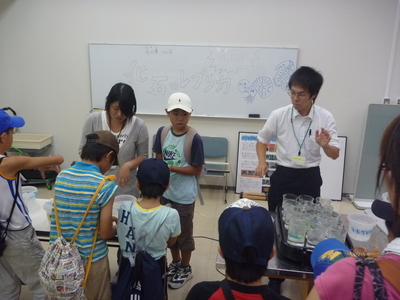

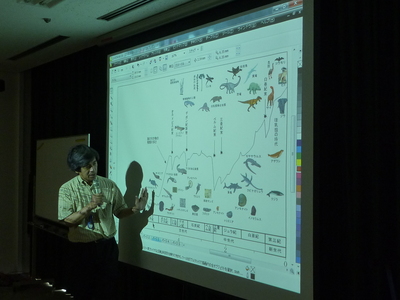

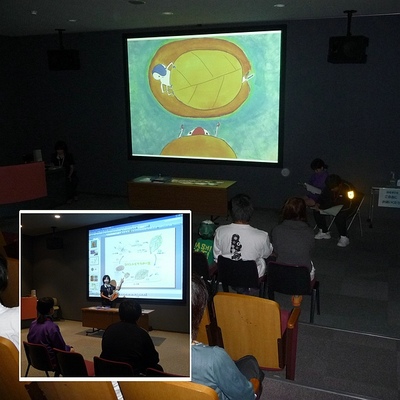

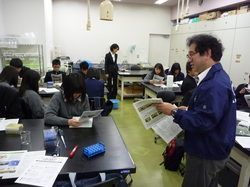

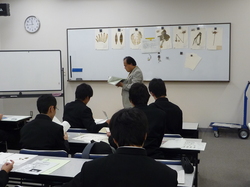

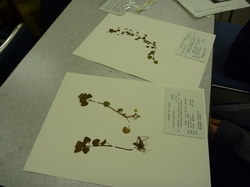

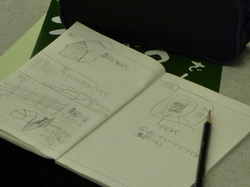

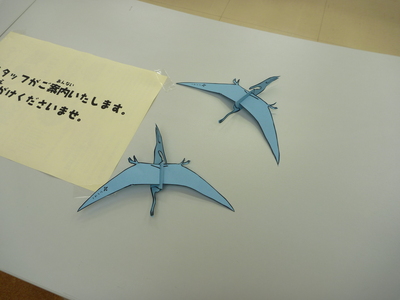

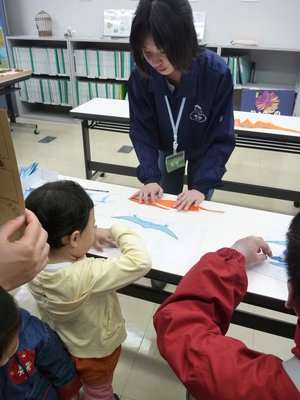

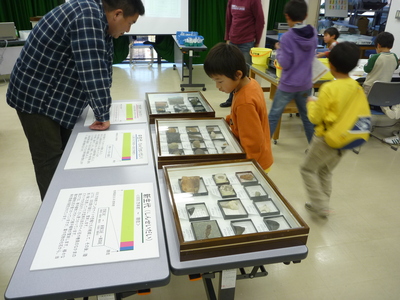

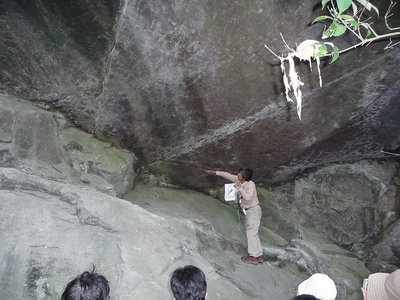

午前中は、丹波市の恐竜化石発掘現場や元気村かみくげで現地の学習。午後は、ひとはくでの特注セミナーでした。担任の先生が教職員のためのセミナーで古谷主任研究員の講義を受けられたことなどがきっかけで、6年生の岩石や化石、地層の学習に採り入れたいということで実現しました。

午前中は講師も丹波市の現地へ出向いての館外特注セミナーとして実施。午後は、館で講義形式。こうしたオリジナルの特注セミナーの実施までに、何度も詳細な打合せを講師の古谷とやりとりし、時には先生が館にお越しになり、より綿密に打合せを繰り返し、より効果的な学習となるよう工夫されました。

学校・先生方の学習のねらいにできるだけそえるよう、研究員との事前の打ち合わせがポイントとなる特注セミナーのご紹介でした。

「こんなことをやってみたいんだけど・・・」「◯◯はできないでしょうか」「◯◯研究員に学校へ来て、□□の話を聞きたいのですが?」など、ご要望がございましたら、是非、ひとはくをご活用ください。

生涯学習課:八尾![]()

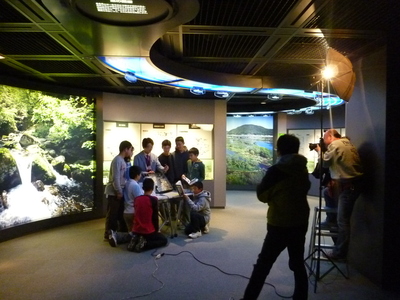

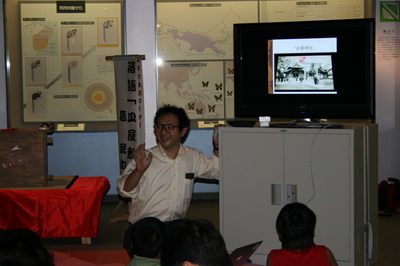

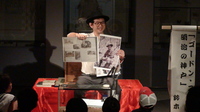

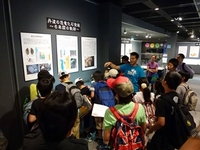

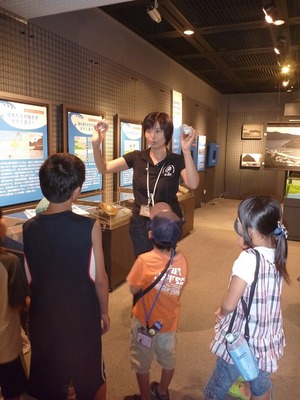

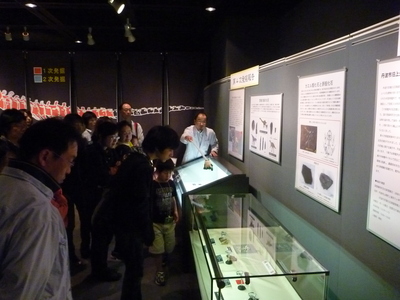

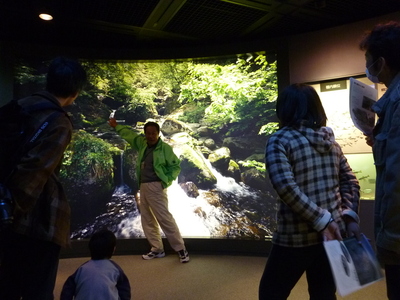

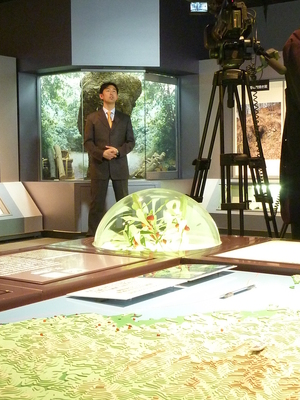

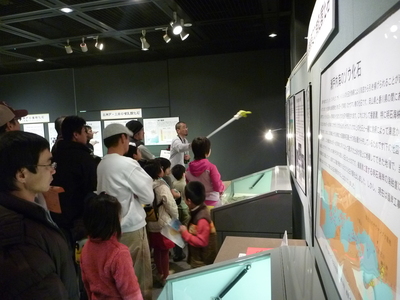

先のblog記事では、三橋主任研究員による学校団体さまの特注セミナーの様子をご紹介しましたが、今回は、なんと、外国からのお客さまへの特注セミナーをご紹介します。

ご予約のご相談は、2週間ほど前、11月の末頃でした。三田市まちづくり協働センターさまから、「外国からのお客さまと博物館を観覧したいのですが、展示案内などはお願いできるでしょうか?」というお電話を頂戴しました。 「かしこまりました。それでは、この秋オープンしました2階の『ひとはく多様性フロアー』を中心に、研究員が展示解説をしながら、標本にお手を触れていただくような内容でアレンジしてみましょう!!」

ということで、お客さまのお越しになる時間に対応できる鈴木研究員と生涯学習課間で内容の調整をしながら、特注セミナーをアレンジします。

通常、ひとはくでは館内展示に関わる解説案内は行っておりませんが、今回のように、限られた展示エリアを活用した演示型のセミナーは、調整次第では実施することができます。団体でご観覧の際にはご相談ください。

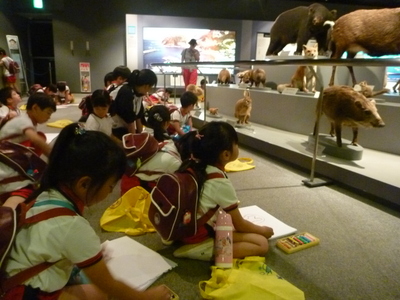

当日お越しになったのは、アメリカ、オーストラリアからのお子さまを含むご家族さまと通訳の方、ガイドボランティアの方、そして市の担当の方々でした。入館されてすぐにイノシシなどのはく製の前で解説を聞きます。もちろん通訳の方も参加しながら研究員に質問しながら展開されます・・・・・ボタン鍋の話だったような気もしますが(o^^o)

そして、お目当ての2階 ひとはく多様性フロアへとすすみます。

昆虫の大型模型にお子さまも大喜び(^.^) 県立御影高等学校のキノコの前では、毒キノコよりも食べられるキノコに関心が集中していました。 きれいな蝶の展示や干支展のためのヘビの標本など、じっくりと立ち止まり研究員の説明を聞きながらひとつひとつ見学されました。

また、普段は鍵がかかっている見ることのできない標本箱も、研究員が特別にオープンしました。

1時間の予定でしたが、時の経つのも忘れるほど集中し、みなさん、笑顔でひとはくを去られたのはお昼でした(o^^o) ぜひ、お国に帰られたら「HITOHAKU is a new typel Museum」とPRをお願いいたします。

生涯学習課 八尾![]()

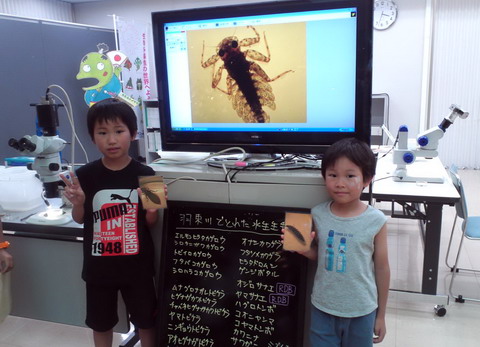

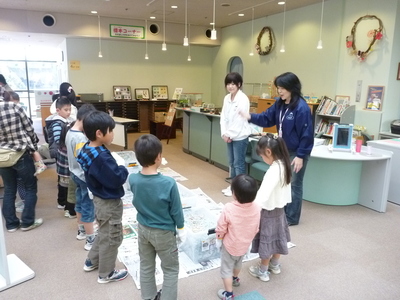

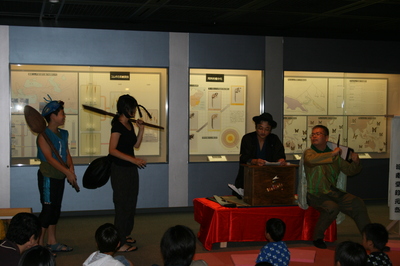

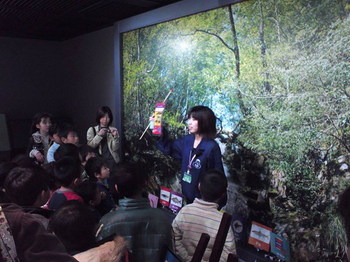

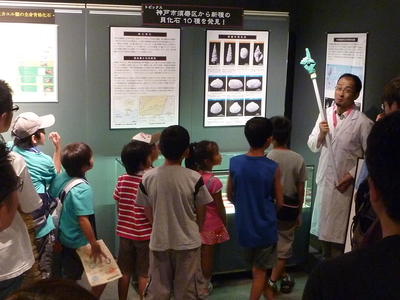

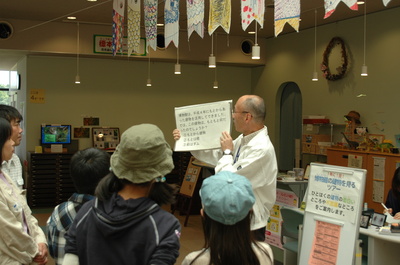

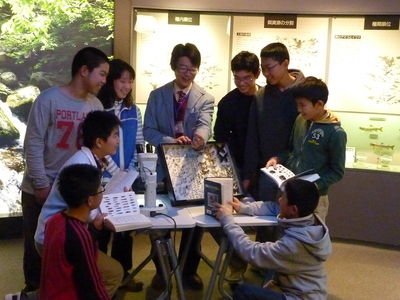

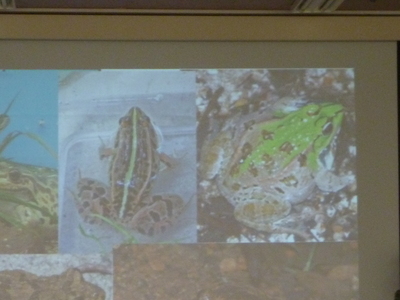

12月13日(木) 神戸市立淡河小学校3年生の8人がひとはくに来てくれました。

今回は三橋主任研究員の特注セミナーを企画しました。

団体予約お申し込みの時、学校からは、「水辺の生き物とそのくらし」というテーマを希望されていました。

そこで、この秋、2階の展示室を改修してオープンした、「ひとはく多様性フロア〜魅せる収蔵庫トライアル〜」を活用した、演示型の特注セミナーを実施することに。人数が少なかったこともあり、また、事前に学校の近くの淡河川の生き物についての質問や水辺の生き物についての質問を準備してくれていたので、展示されている標本や模型を使いながら、三橋主任研究員といっしょに楽しく学びました。

2階の多様性フロアを活用した演示型特注セミナーのもっとも効果的で典型的なパターンではないかと思います。

小規模校さまに限らず、2階の多様性フロアーで特注セミナーをご希望される場合、様子をお知りになりたい場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

生涯学習課 または 生涯学習推進室

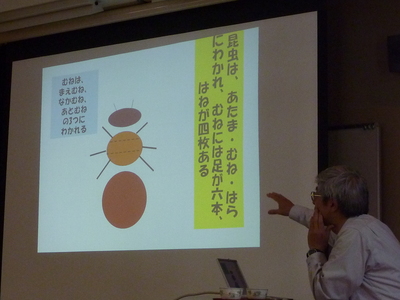

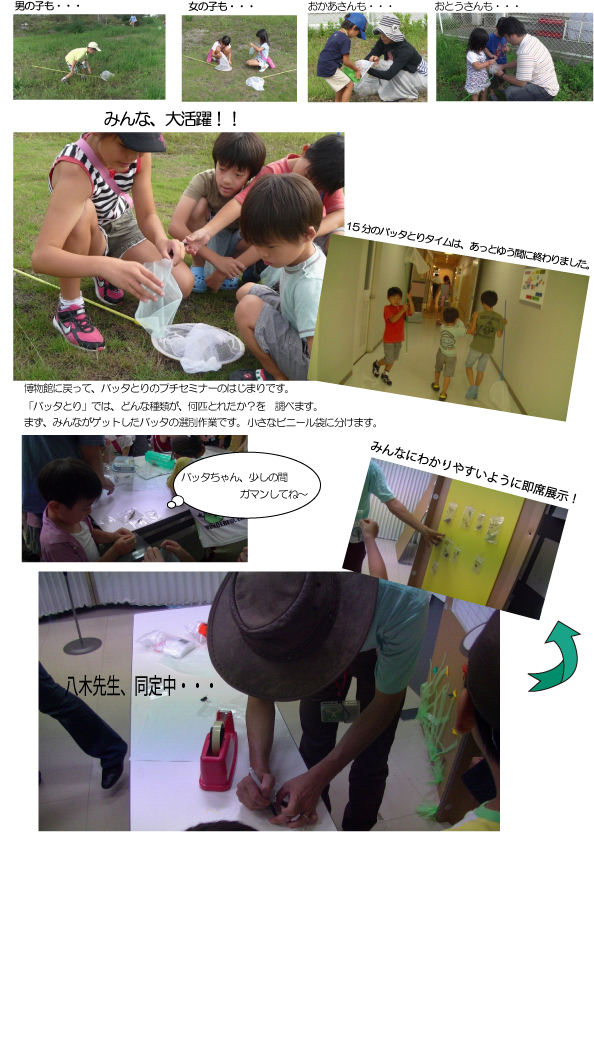

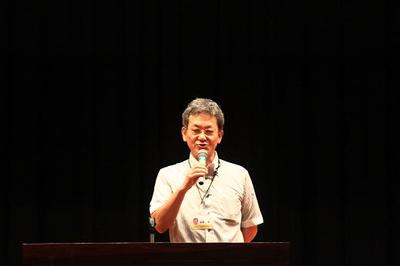

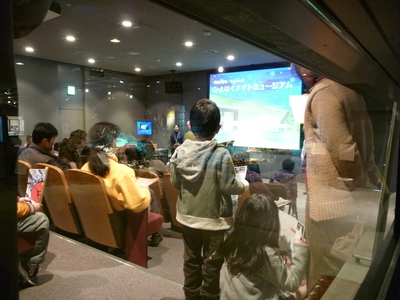

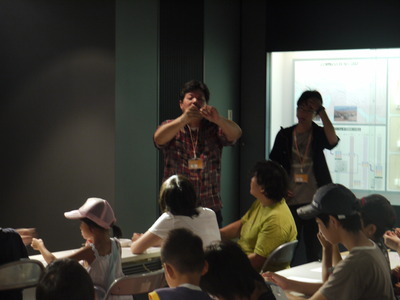

11月25日日曜日,ひとはくのセミナー「子どもの目が輝く自然体験学習」指導者養成セミナー(実習編)」を伊丹市昆虫館で開催しました.

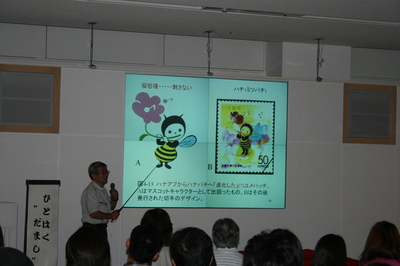

本セミナーは,小学校や幼稚園教員などの指導者を対象に,経験豊富な現職教員および伊丹市昆虫館の学芸員から子どもたちの体験学習の指導の助けになる昆虫の観察方法や、生きた昆虫の扱い方、遠足などでの昆虫館の効果的な利用の仕方を体験的に学ぶことを狙いとしています.

まずは,昆虫館友の会の役員で,伊丹市立有岡小学校の國村先生から,昆虫館や博物館で自然体験学習を実施する際のポイントについてお話をいただきました.子供たちに効果的な昆虫体験をさせるには,事前に昆虫館や博物館に,どんな体験をさせたいのかをはっきりと伝えることが大事.さらに,その場の体験で完結する学習プログラムなのか,あるいは,その体験をもとに学校等で学習を継続しておこなうことをねらいとしているのかを明確に伝えることも重要と教わりました.たしかに,その場で完結するプログラムなら,昆虫館や博物館のスタッフも子供たちの昆虫に対する質問にもその場で解答すれば良い訳ですが,学校で引き続き学習を続けるなら,答えではなく,子供たちが自分たちで考えて答えを導き出せるようなプログラムを用意する必要がある訳です.

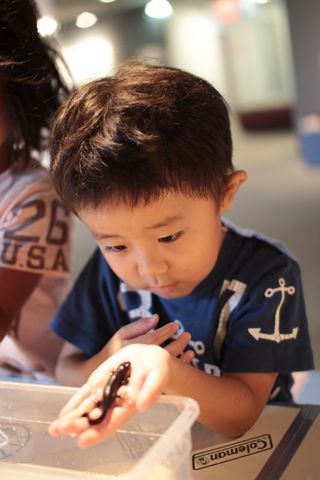

講義のあとは,昆虫館学芸員の長島さんにアゲハチョウやカイコ,カブトムシの幼虫,ナナフシの成虫などを用意いただき,実際に生き虫に触れながら,昆虫観察の方法やポイントについての実習を受けました.アゲハチョウの幼虫の足の本数を調べたり,ナナフシを手にとって走行性を観察したりと楽しい学習プログラムに,予定していた時間を大幅に延長し,セミナー終了は閉館直前になってしまいました.

カブトムシの幼虫にさわって学習体験

國村先生,長島さん,そして伊丹市昆虫館のみなさま,今日は,お忙しい中,いろいろと教えていただきありがとうございました.

橋本佳明(自然環境評価研究部)

昨日、恒例のクリスマスイルミネーションをセッティングしました。

休日にもかかわらず、セッティングしていただいたのは、

いつもひとはくを応援いただいている大本さんファミリーです。

本当に本当に、ありがとうございました。

昨日から、ひとはくサロンとエントランスホールの2ヶ所が、年の瀬を感じられる空間へと変身しました。

毎年異なる趣向で飾り付けいただいておりますが、今年は一段とシックなイメージです。しかも今年のイルミネーションはBGM付きです。

このブログでは全てをお伝えできませんので、是非実物を見に来てください。

このイルミネーションは、12月24日(25日は休館日です)まで見ることが出来ます。

大人も楽しめる”ひとはく”に是非お越しください。

西岡敬三(生涯学習課)

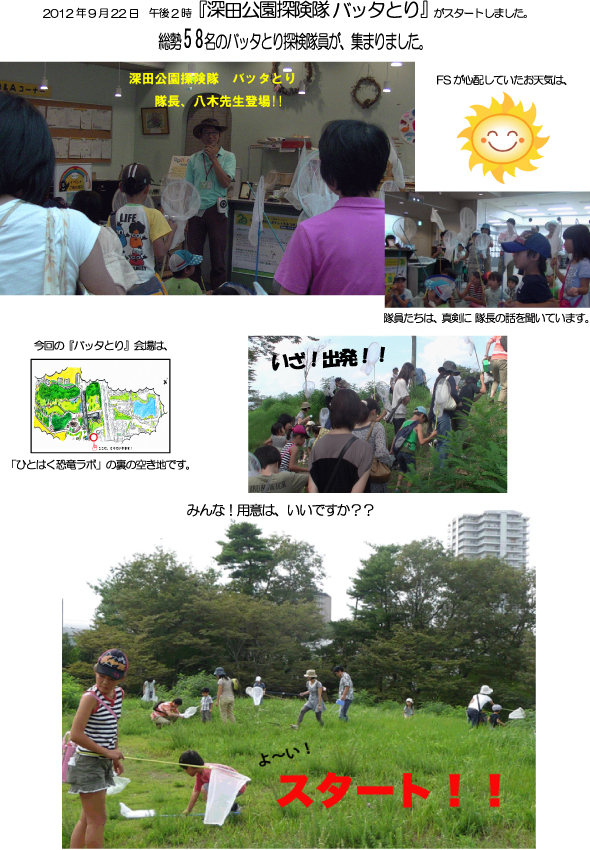

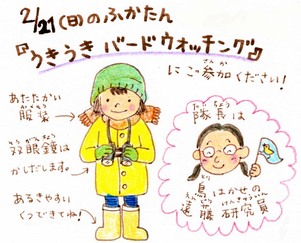

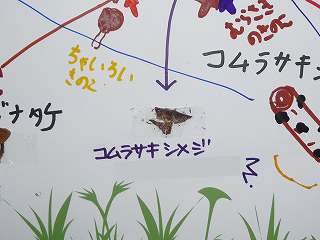

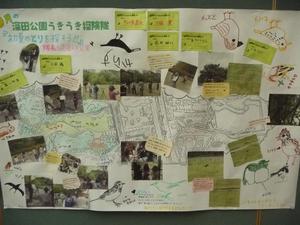

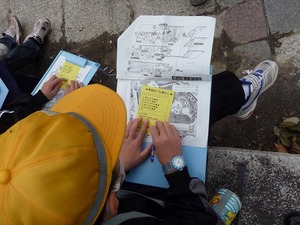

深田公園うきうき探検隊(略して「ふかたん」)とは、ひとはくの研究員が隊長となって、公園を探検するイベントです。

今回の探検テーマは「きのこGETだぜ!」です☆ヾ(^Ο^)

11月10日(土)の午後2時、隊長・秋山主任研究員と一緒にきのこ探しの探検へ出発しました!

ふかたんオリジナルペーパーバッグを手に、探検のはじまりです。

エントランス横にてさっそく、ムジナタケやコムラサキシメジをGET!

一見何かの実のように見えるコチラも、ツチグリの仲間が古くなって外側の固い殻だけが残ったものです。

博物館横のスロープを降りていくと、陸橋の壁一面に緑色の実がたくさんなっていました。

博物館横のスロープを降りていくと、陸橋の壁一面に緑色の実がたくさんなっていました。

普段は入れないところをぐんぐん歩いて行きます!

どきどき・・・(;゜0゜)

森の中にはどんぐりがた〜くさん!

みんなバッグにたくさん詰め込んでいました。

どんぐりもいいけど、きのこはどこかなぁ〜?

木に群生するチャコブダケです。

食卓ではおなじみのきのこですが、こんな私達の身近に生えているなんて知りませんでした!

食卓ではおなじみのきのこですが、こんな私達の身近に生えているなんて知りませんでした!

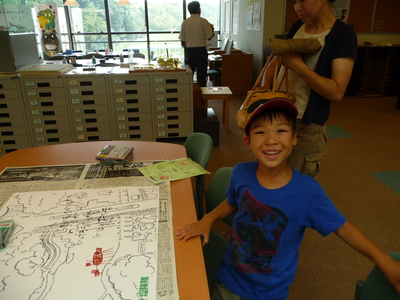

また、隊長の秋山主任研究員、前もって下調べをして下さったり、最後までふかたん地図の制作を手伝って頂き、ありがとうございました。

完成したふかたん地図は、4階のひとはくサロン横に掲示していますので、参加された方もそうじゃない方も、ぜひ見にいらしてくださいね。(^v^)

次回のふかたんは

3月24日(日)『石ころをさがそう』です!

深田公園のいろいろな石を探してみましょう♪

フロアスタッフ・たにぐち はるな

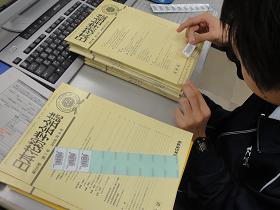

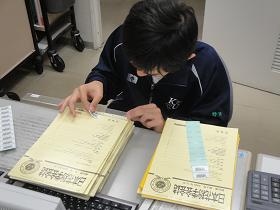

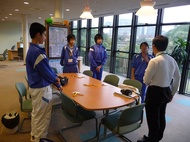

今週もひとはくでは、中学生がトライやる(インターンシップ学習)に参加しています。神戸大学附属中等教育学校から1名が参加しており、自己紹介の中で「ひとはくには、恐竜の化石に興味があったので、30回以上来館しています。」と述べてくれました。

外からはわからない博物館の仕事を経験して、これまで以上にひとはくに興味を持ってください。

朝のミーティングで自己紹介と抱負を述べました。

★今日と明日は情報管理課で図書関係の資料整理をしてもらいます。

図書の登録、図書にバーコードを貼っています。 丁寧に作業を進めてくれました。

図書の内容をコンピュータに入力し登録しています。英文の本は和文の図書に比べ時間がかかるようです。

図書の内容をコンピュータに入力し登録しています。英文の本は和文の図書に比べ時間がかかるようです。

最後に図書室を見学し、明日の作業の説明を受けているところです。本日登録した図書を、配架してもらいます。

明日も頑張ってください!

情報管理課 阪上勝彦

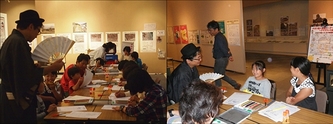

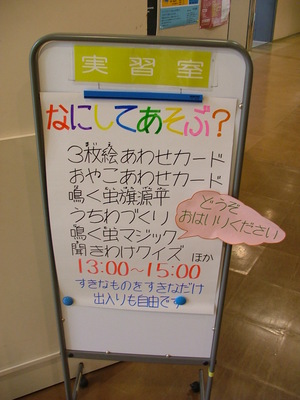

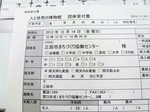

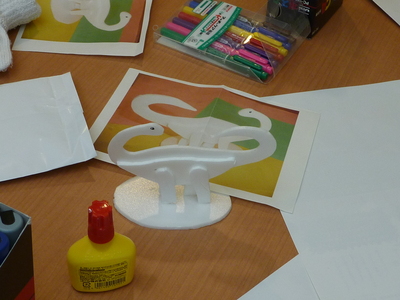

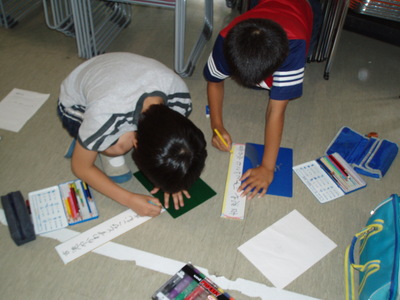

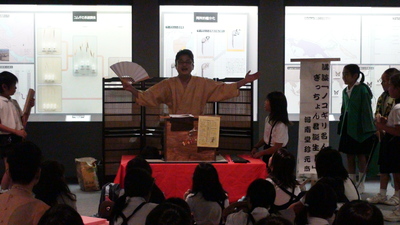

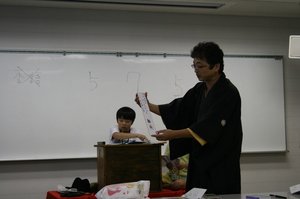

11月10日(土) 篠山市の四季の森生涯学習センターで「第2回たんばっ子!学びフェスタ」が開催されました。丹波地域の小学生や中学生が、漢字や算数、理科や数学の問題にチャレンジする楽しいイベント。そこに「ひとはく」からもおもしろワークショップで出展しました。

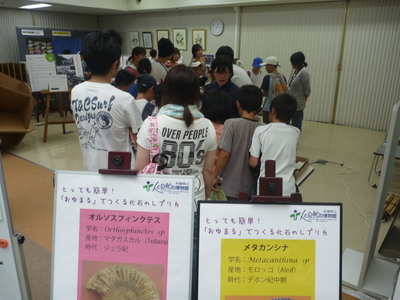

今回も、ほんものの化石を準備して触ってもらったり、おゆまるでアンモナイト化石のレプリカづくりを体験してもらいました。

運営のスタッフさんやボランティアの高校生(柏原高等学校のインターアクト部生徒)にもお手伝いをしていただき、3時間ほどの間に130人!!もの子たちに体験していただき、大好評のうちに終了しました。

ほかにも、考古博物館のコーナーでは「火おこし体験」、啓林館からは「プラ板」、丹波消費生活センターからは、ジュースに含まれる砂糖の量を測るコーナー、そして地元の高校からは学校で作ったお米や野菜などの販売もあり、賑やかな一日でした。

生涯学習課:やお

![]()

藤井 健博

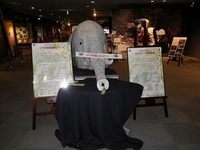

ぼくが「人と自然の博物館」に来て見てもらいたいモノは、本館2階に展示してあるアケボノゾウです。

アケボノゾウというのは約200万年前から約60万年前まで日本に生息していたステゴドンゾウの一種で、兵庫県では明石市で化石が見つかっています。明石市近辺に分布する地層(大阪層群明石累層)は、アケボノゾウをはじめシフゾウなどの哺乳類化石がたくさん産出しており、これらは明石動物群と呼ばれています。明石動物群とは、大阪層群明石累層(約200〜100万年前の地層)で、さきほど出てきたアケボノゾウやシフゾウ(シカの仲間)などの哺乳類化石が一括され明石動物群と呼ばれています。明石動物群は、現在の日本の哺乳動物相ができはじめた時期を物語っています。

明石市からは明石原人と呼ばれる人骨化石が発見されていますが、これはもっとも新しいナウマンゾウが生息していた時期(数万年前)のものだと考えられています。

話を戻して、アケボノゾウの詳しい説明をします。

アケボノゾウとは、前に書いたとおり約200万年前から60万年前まで、日本に生息していたステゴドンゾウの一種です。約400万年前に中国から日本に渡ってきた巨大なツダンスキーゾウが、約200万年前に小型化してアケボノゾウが種分化した時代には、対馬海峡で日本が大陸から一時的に分断されることがあったと考えられ、アケボノゾウの種分化は日本の大陸からの分断と関係しているかも知れません。

最後に、文の中に何度か出てきたステゴドンの説明をしておきましょう。

ステゴドンとは、約500万年前から20〜30万年前までの期間に生存した長鼻類(ゾウの仲間)です。ステゴドンの分布の中心はアジアですが、アフリカと中近東にも2〜3種類が分布していました。ステゴドンの系統には中国の北部と日本に分布するツダンスキーゾウの仲間、東南アジアを分布の中心とするトリゴノセハルスゾウの仲間、インドを中心とするインシグニスゾウの仲間の3つの系統があり、それぞれの分布には地域性が見られ、アケボノゾウが日本、ツダンスキーゾウが中国、トリゴノセハルスゾウがジャワ、そしてインシグニスゾウがシワリクというような分布になっています。このように、アケボノゾウにはたくさんの種があり、分布も各地さまざまで、住む場所、環境によってさまざまな形や姿をしています。

あなたもぜひ、「人と自然の博物館」に来て、アケボノゾウを見てはどうでしょう?

辻井 光樹

僕が一番伝えたい展示は、ビルマニシキヘビがマメジカを丸呑みするところです。

何がいいたいかというと、強いモノが弱いモノを食べる、ということです。人間も同じで、ライバルが現れたらどう対応すればいいかということです。

西北 志遠

今の地球は大地がぶつかりあったり、離れたりしています。簡単にいうと、地震がここ最近多いのです。

日本では阪神淡路大震災がおこりました。これで多くの人の命が奪われました。2011年に、東日本大震災がおこりました。関西にも少し揺れがきました。今も瓦礫のしょりがありますが、中から2012年になってもまだ遺体が出てきます。

地震の影響で原発事故が起こっていて、立ち入り禁止区域が少し広がりました。外国では、大地がぶつかりあったりはなれたり、今はアフリカの大地が少しずつ動いています。

何を伝えたいかというと、「僕たちがどうやったら地震で死者を減らせるか」ということです。いつ地震がきてもいいように、心がける気持ちが大事だと思います。

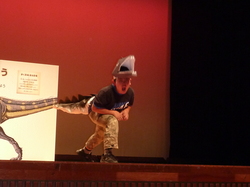

サメの体のいろいろな部分は、世界で活躍している!!

サメの体は隅から隅まで役立ちます。肝臓や軟骨は肝油などの健康食品や薬の材料にされたり、高級食材のフカヒレや競泳水着の素材などになります。

サメ肌がバクテリア繁殖を防ぐことができます。サメの肌はエナメル質で、凸凹があります。このおかげでバクテリア繁殖を防ぐことができます。現在Sharkletという会社では、このバクテリア繁殖を防ぐという働きを用いて、手術や乳幼児用の素材提供が行われています。

サメの中でも、アオザメという種類のサメは、サメの中でもスピードが特に速く、時速35kmにも達します。瀬戸内海の沿岸でも時々見られます。しかも、歯もかなり強力で、エサを捕まえる能力がとても優れています。なので、人を襲う危険なサメとされていますが、事故例はほとんどなく、IUCNC国際自然保護連合のレッドリストの基準では、準絶滅危惧種(NT)に指定されています。

サメ肌状の競泳水着というのは、高速で泳ぐことのできるアオザメなどの皮膚の仕組みを模倣して、水の抵抗を減らすための素材がスピード社(英国)によって開発されました。よって、2004年のアテネオリンピックでは「サメ肌水着」と、話題になりました。

猪上 真悟

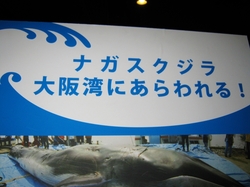

2001年5月31日にナガスクジラ(全長9.6m体重6t)が淡路島沖で漁網にかかり、淡路島津名町の塩田漁港に運ばれました。このクジラを解体し、骨を土に埋めて分解を2年待ってから、脂肪や肉をとって骨格標本にした。クジラは偶然に迷い込んだと思われますが、大阪湾では時々大型クジラが目撃されています。ナガスクジラは、世界最大のシロナガスクジラの次に大きく、全長20mにもなります。

クジラのひげ!!

どうしてクジラに「ひげ」がついているのか?

「ひげ」は正式には「ヒゲ板」と呼ばれていて、歯ぐきの粘膜が発達してできたと考えられている。

大きな口で海水をいっぱい飲み込んで、このヒゲ板に引っかかる魚やエビ類などのエサを食べるためです。ヒゲ板は、ちょうど「ざる」のような役割を果たします。

昨日(11月7日)、10月14日にお披露目した

とってもキュートな移動博物館車 『ゆめはく』で、Kidsキャラバンに行ってきました。

朝日に照らされながら、ゆめはくは北へと発進しました!

道行く人や、他の車の運転手さんたちの注目を浴びながら、走りは快調!

香美町村岡区の福岡保育所に無事到着しました。

早速、準備開始!

今年度だけでも Kidsキャラバンを20回以上重ねた

スタッフは慣れた手つきで準備しています。

-thumb-200x150-20148.jpg)

-thumb-200x150-20151.jpg)

子どもたちが集まって、プログラムをスタート!

-thumb-250x187-20154.jpg) 毎回好評のひとはく フロアスタッフ手作りの動く紙芝居、

毎回好評のひとはく フロアスタッフ手作りの動く紙芝居、

『デジタル紙芝居「アンモナイト物語」』を見たり、本物の化石を触ったり、

アンモナイトのレプリカづくりをしたり…

参加してくれたほとんどの子どもたちにとって、初めての体験ばかりでした。

そしてお次は…ゆめはく、オープン!

-thumb-300x224-20169.jpg)

「わ〜きれい!」

世界の昆虫の標本にみなさん釘づけでした。

(今回は時間の関係で乗車できず残念!)

最後はゆめはくをバックに記念撮影

-thumb-300x224-20172.jpg)

ハチ北からの帰り道、ゆめはくは養父市の 道の駅 にちょっと寄り道。

-thumb-250x187-20175.jpg)

これから、みなさんの近くの 道の駅 にも、ゆめはくがお邪魔するかも!

『ゆめはくさん、おつかれさま〜』と言っているような、この見覚えのある後ろ姿は?

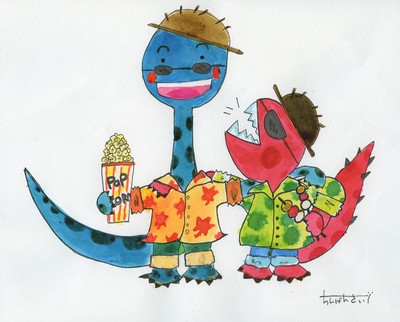

-thumb-250x187-20178.jpg) 丹波市の道の駅では、丹波竜のマスコットキャラクター「ちーたん」

丹波市の道の駅では、丹波竜のマスコットキャラクター「ちーたん」

との対面を果たしました。

-thumb-200x150-20181.jpg)

-thumb-200x150-20184.jpg)

移動博物館車 ゆめはく は発進したばかり!

ひとはくにある 「本物」をたくさん詰め込んで、

みなさんの町にうかがう日も遠くないかもしれません!

ゆめはくは、11月17、18日と22〜23日に兵庫県立丹波並木道中央公園に登場します。

お近くにお越しの際は、ゆめはくに会いに来てくださいね!

(キッズひとはく推進室 たかせゆうこ)

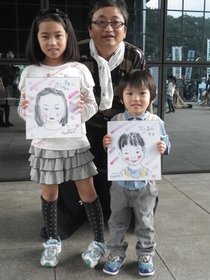

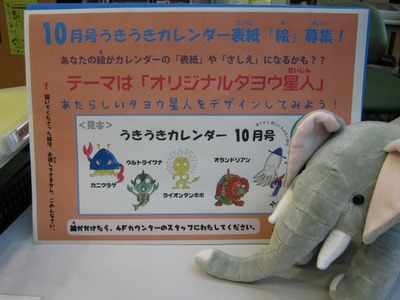

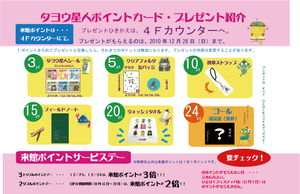

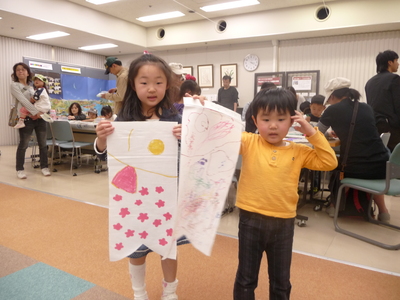

わたしゃライオンタンポポだポポ。11月4日はひとはくフェスティバル。今年は20周年記念だポポ。

20周年を記念して缶しゃのタワーリング大会も開かれ、

わたしらタヨウ星人はクリアファイルやシールも20周年プレゼントになり、いきものかわらばんの研究員賞の景品にもなったのでうれしくて顔の綿毛が飛びそうだったポポ。

今年もタヨウなイベントやお店がでて大にぎわいでわたしの好きな太陽も出たポポ。

その中で、似顔絵屋ちんげんさいと生き物すくいにいってきたポポ。

似顔絵屋はタヨウな顔でにぎわってたポポ。

鳴く虫イントラクター上級合格の親子やM元次長、そしてN副館長のお孫さんたちも描いてもらってたポポ。

毎年くるお客さんもいてなんと0歳〜5歳まで毎年きている子もいるポポ。

タヨウ星人もタヨウだけどヒトの顔もタヨウ星人みたいにタヨウだポポ。

描いてもらった子たちは、ちんげんさいやハバタン、千利休の子孫?、小舘研究員、フ―テンの寅さん?と記念写真をパチリ!

あとは生き物すくいでメダカやイモリをすくい、トノサマバッタやイナゴの唐揚げを食べたポポ。

とくにトノサマバッタは肉厚でうまかったポポ。

またライオン(来年?)もみんな遊びにきてほしいんダーンポポ。

タヨウ星人人気NO1 ライオンタンポポ

読書・スポーツ・食欲・ひとはく・・・いろいろと楽しみな秋です。

楽しみと言えば・・ “ ひとはくフェスティバル2012 ”

今年は11月4日(日)に行われます! 観覧料は無料です。

です。 不要になった大きめの紙を折って、エコバッグをつくります。

マイ・エコバッグをもって、ひとはくフェスティバルを楽しんでね〜♪♪

それから・・11/24(土)、25(日)のフロアスタッフとあそぼうは

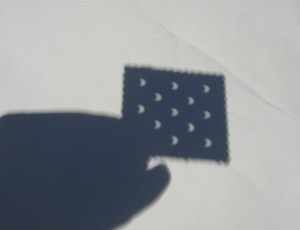

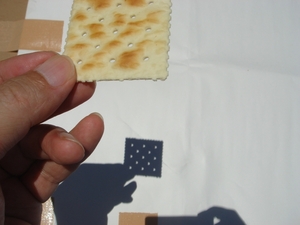

「クリスマスツリー 影であそんでみよう!」です。

影絵ができる「透明ツリー」をつくります。

透明ツリーに好きな”ひとはく”のキャラクターを自由にかいてかざりましょう!

光をあてるとおもしろいよ(^_^)

光をあてるとおもしろいよ(^_^)

11月の17(土)18(日)の2日間は「関西文化の日」で、観覧料が無料となります。

「“ひとはく”にまだ行ったことがないよ」という方も、ぜひこの機会にどうぞ!

みなさん、秋の一日を“ひとはく”で楽しく過ごしませんか(^−^)

フロアスタッフ ありむらむつこ

10月31日(水)は ハロウィンです〜

ハロウィンは 外国の秋の収穫を祝うお祭りですが

子どもたちは 仮装して近所の家を回り歩き お菓子をもらって みんなでパーティを

開いたりして楽しく過ごします。

大きなかぼちゃのおばけも 有名ですね (^◇^)

10月6日(土)・7日(日)・8日(月) ひとはくハロウィンを行いました〜 (*^_^*)

ひとはくサロンにかわいい魔法使いがたくさん集まりました。

黒い三角帽子をかぶり 大きなほうきをまたいで 手にはパンプキンかざりを

持っていますよ(^◇^)

かぼちゃのおばけもびっくり!!

かわいいパンプキンかざり おうちでかざってくれてるかな?(*^_^*)

次回のフロアスタッフとあそぼうは

27日(土)・28日(日)15:00〜「クワガタぶんぶんゴマ」です。

みなさんの ご参加をお待ちしています〜

フロアスタッフ有村・西口・美濃・小野

稲美町立天満東小学校3年生(52人)VS篠山市立古市小学校3年生(11人)

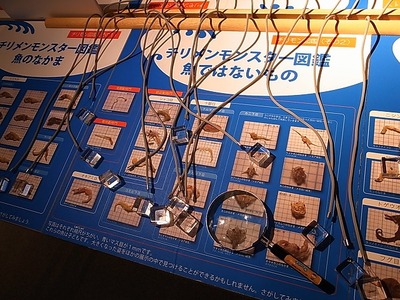

同じ兵庫県内でも住んでいるところによって生き物の様子が異なっていることを、まず大セミナー室でクイズも交えながらお話を聞きました。(天満東小学校の周りにはため池が多い。古市小学校の周りにはため池はないけど、緩やかな流れの川がある。)その後、10月14日に一般公開したばかりのひとはく多様性フロアを活用して学習を展開しました。

今回はかなり効果的な演示が展開できたと思います。

理由その1)同じ県内の違う場所の小学校3年生がいっしょに、地域差を比較しながら学習できたこと。

理由その2)目の前の標本を見ながら、専門の研究員に質問ができ、その場で応えてもらえる。

理由その3)新しく公開された「ひとはく多様性フロア〜魅せる収蔵庫トライアル」では、実際に標本を手に取って、観察したり比べたりできたこと(*注 研究員が同伴のときだけですが・・・)。

三橋主任研究員、本当にお世話になりました。ありがとうございます。これからの新しいプログラム開発が楽しみです。

生涯学習課:八尾

アニバーサリーを終えた翌日の10月14日には、「ひとはく二十歳のお誕生日!」と題した様々なイベントが開催されました。当日のプログラムはこちらになります。

まず最初は、

まず最初は、

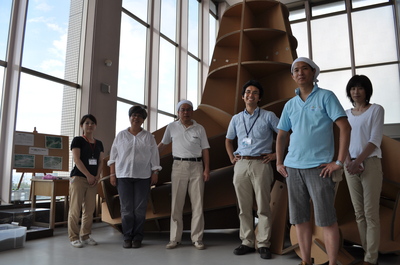

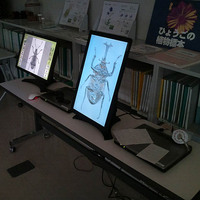

2階展示室「ひとはく多様性フロア〜魅せる収蔵庫トライアル〜」が新たにオープンし、「Kidsひとはく大使」によるテープカットを皮切りに一般公開されました。参加された皆さまありがとうございます。このコーナーは、ひとはくが20年間蓄積してきた貴重な標本をより多くの人たちにも見ていただくことを目的として設置されています。顕微鏡を使って標本をじっくりと観察できるコーナーをはじめ、様々な実物の標本を間近で観察することができます。

この日は、テープカットのあと、スペシャルイベントとして、岩槻館長のギャラリートークが行われました。博物館の標本の魅力や観察のポイントをじっくりと解説していました。このあと、各分野の研究員による展示解説が行われ、各コーナーの標本をもとに研究成果を交え、対話型で解説が行われました。標本がすぐ近くにあるので臨場感があります。

つぎは、移動博物館車「ゆめはく」のお披露目です。

まずは、先ほどの展示に引き続いて、こちらも「Kidsひとはく大使」によるテープカットが行われました。「Kidsひとはく大使」は大忙しです。ひとはく博士やはばたんも見守ってくれています。

「ゆめはく」は、博物館の展示物をのせて地域に出かけて展示します。あなたの街にもやってくるかもしれません。あざやかな黄緑色がとっても目立ちますので、どこかで見かけたらぜひのぞいてみてください。この他にもさまざまなイベントが催され、大勢の人たちによって20周年を祝うことができました。当日のイベントを支えてくださった皆さま、ありがとうございます。

下の写真はJALのみなさんにご協力いただいた「JAL折り紙飛行機教室」に参加された皆さまです。

折り紙教室の様子はこちらをご覧ください。

折り紙教室の様子はこちらをご覧ください。

ひとはく連携活動グループ「人と自然の会」による連凧を飛ばそうの様子です。

みなさんの手で凧1つ1つが完成していきます 何が書いてあるのか画像をクリックしてね!

みんなで作った連凧が三田の大空に見事舞い上がりました!

これからのひとはくに期待してください。

今後とも、ひとはくをよろしくお願いします。

(情報管理課 阪上勝彦)

10月10日といえば、われわれの年代では「体育の日」なんですが、今の世代は・・・・(^^ゞ

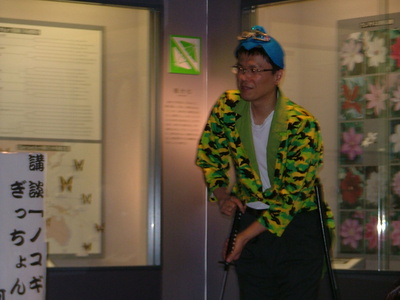

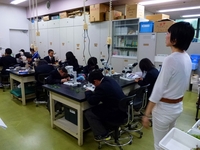

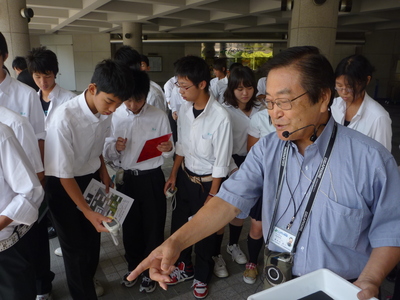

さて、そんな今日、大阪府立千里高等学校の生徒さんが特注セミナーを受講されました。千里高等学校はSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)に指定されていますが、ひとはくにはSSH指定校のみなさんが多く来館されます。

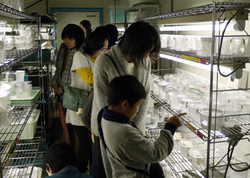

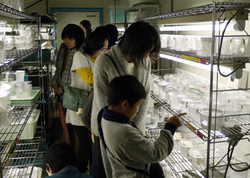

今日の特注セミナーは、午前10時から布施静香主任研究員による「博物館の標本と資料」講義と生物系収蔵庫見学を行いました。初めて入室する収蔵庫に、生徒さんは興奮気味?!でした。(ごめんなさい、写真を撮るのを忘れていました(^^ゞ)

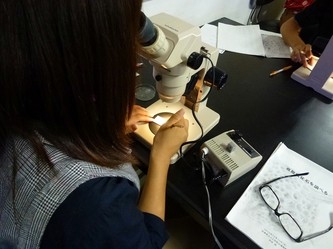

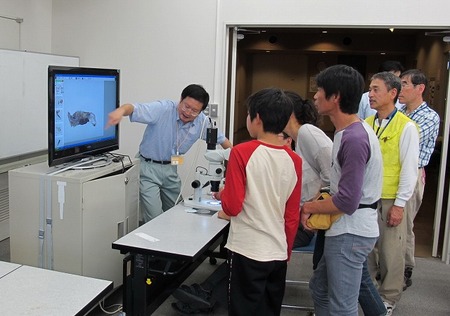

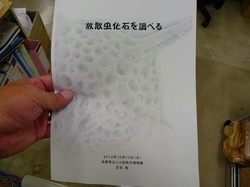

午後は、古谷裕主任研究員による「放散虫化石を調べる」実習。

顕微鏡を覗きながら、放散虫化石を丁寧に調べていきます。細かい作業の連続ですが、熱中しすぎてついつい予定時間をオーバー・・・・!!

ひとはくでは、このほかにもさまざまな特注セミナーがあります。簡単おゆまるで作る化石のレプリカや葉脈標本のしおりづくりなどもあります。私は今日の昼から、加東市のお友だちといっしょに、おゆまるでアンモナイト化石のレプリカ作りをしましたよ。団体でご来館の際には是非一度ご相談ください。

ひとはくでは、このほかにもさまざまな特注セミナーがあります。簡単おゆまるで作る化石のレプリカや葉脈標本のしおりづくりなどもあります。私は今日の昼から、加東市のお友だちといっしょに、おゆまるでアンモナイト化石のレプリカ作りをしましたよ。団体でご来館の際には是非一度ご相談ください。

![]()

生涯学習課:やお

「フロアスタッフとあそぼう」のイベントをみなさんはご存知でしょうか?

毎週土曜日、日曜日、祝日の午後3時からは、工作やお絵かきなどの楽しいイベントを行っています。

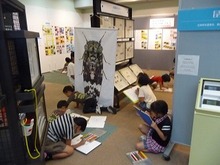

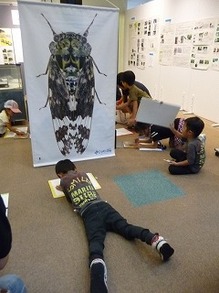

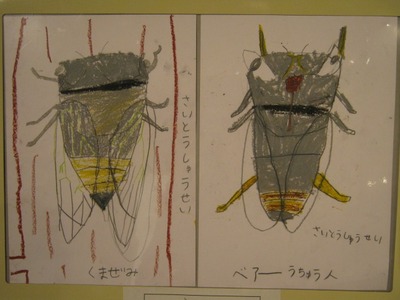

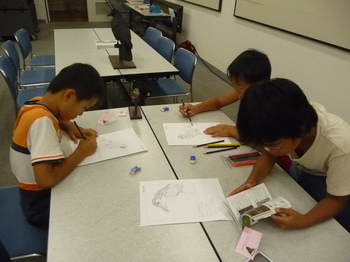

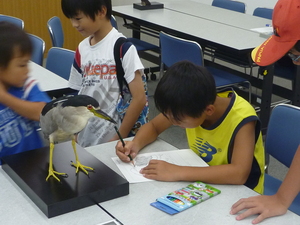

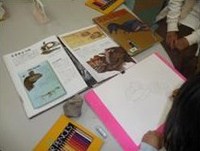

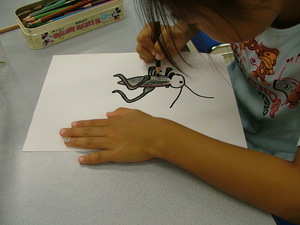

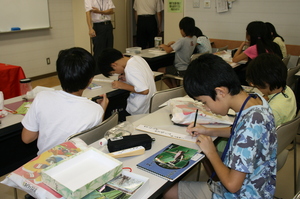

今回は、15日(土)16日(日)17日(月・祝)に行われました「画はくの日」をご紹介しましょう。

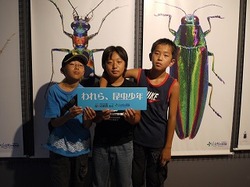

画はくの日は、博物館の展示物を見ながらのお絵かきです。

9月のテーマは、4階ひとはくサロンで行われている「昆虫少年のじゆうけんきゅう」

昆虫を愛する少年・少女の創意と愛情あふれる作品の数々を展示しています。

まずは、みなさんに質問です!

「知ってるセミの名前をおしえてね」

兵庫県のセミ13種、ヤママユガ9種の標本も展示しています。

展示を見ながら、さぁ〜おえかき、はじめましょう♪

「昆虫少年のじゆうけんきゅう」の展示は、10月14日(日)までです。

ぜひ、少年たちの研究成果をご覧ください。

スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

笹山由利子(フロアスタッフ)

深田公園うきうき探検隊(略して「ふかたん」)とは、ひとはくの研究員が隊長となって、深田公園を探検するイベントです。

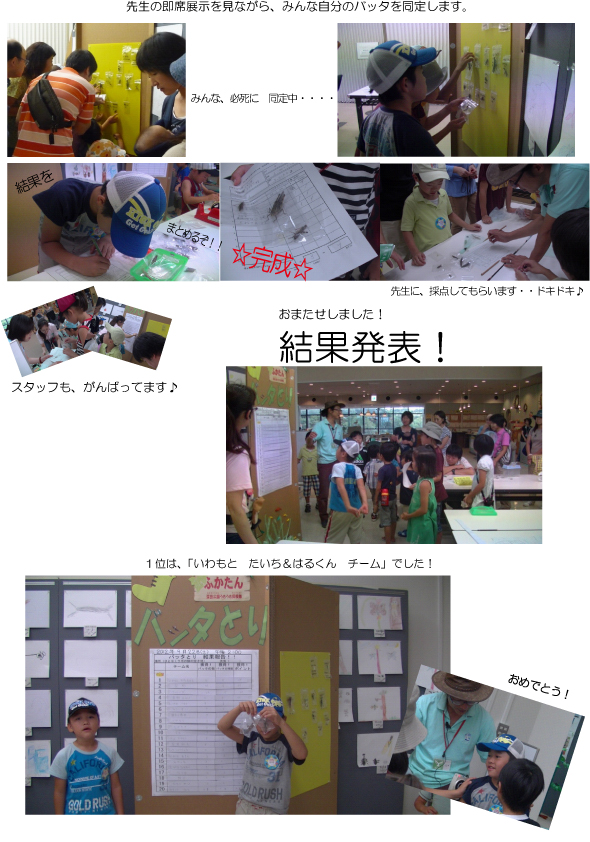

みんなで、10種類、122匹のバッタが採れました〜。

フロアスタッフ うえやま

オイラはハナマルタニシだニシ・・・

時は9月2日、再び多可町だニシ。登紀子の田んぼはいよいよ実りの季節を迎えるんだニシ。

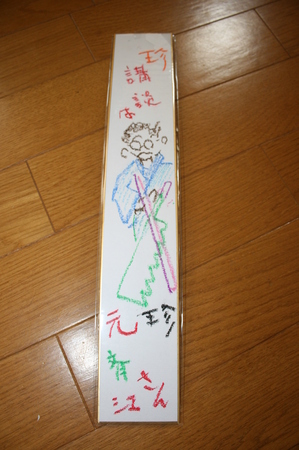

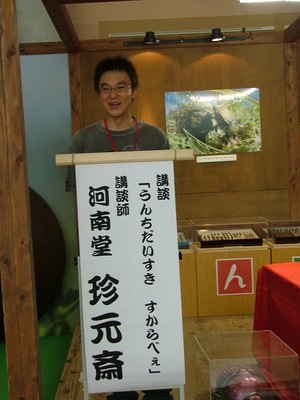

実は10月1日は日本酒の日で、今日はその日本酒の日に開かれる第20回加藤登紀子日本酒の日コンサートのプレイベントだニシ。オイラは6月と8月に子どもたちが生みだした「田んぼのタヨウ星人」たちの中から、登紀子さんに「一番登紀子の田んぼにふさわしいタヨウ星人」を選んでもらうために、河南堂珍元斎と行ったニシ。

実は10月1日は日本酒の日で、今日はその日本酒の日に開かれる第20回加藤登紀子日本酒の日コンサートのプレイベントだニシ。オイラは6月と8月に子どもたちが生みだした「田んぼのタヨウ星人」たちの中から、登紀子さんに「一番登紀子の田んぼにふさわしいタヨウ星人」を選んでもらうために、河南堂珍元斎と行ったニシ。

登紀子さんは珍元斎のタヨウ星人講釈を聞きながら、じっくり選んだニシ。

〜さまざまなたくさんの生き物がいて、みんなつがっている。そんな生物多様性の大切さを、講談やお絵かきで子どもたちに楽しくわかりやすく伝えようと…タヨウ星人それぞれにその生きざまの、いのちの物語があります〜と珍元斎。

〜へえ、おもしろいわね。絵本が作れそうねえ。〜と登紀子さん。

〜へえ、おもしろいわね。絵本が作れそうねえ。〜と登紀子さん。

中でも鳴く虫ブラーザーズは特に気にいられたようだニシ。

〜私のところもたくさん虫は鳴いてるわよ。カエルもたくさん鳴くのよ。そういえばアカガエルのいい写真撮れたのよ。春、卵がずごいのよ〜と生きもの談議に花が咲いたニシ。

登紀子さんは千葉で鴨川自然王国をやっていて、ひとはくの岩槻邦男館長と同じくWWF(世界自然保護基金)にも関わっている自然大好きな人だニシ。そうして、2人は8才の女の子の作品「子どもママととろ」をついに選んだニシ。

さて、いよいよ今日のメインイベント酒談議だニシ!

さて、いよいよ今日のメインイベント酒談議だニシ!

第1回の島唄から、わんから、されど我が心…命結と並んだ19本。そして20回はうた語り。杉玉カットや川柳などの披露があり、

いよいよ登紀子の田んぼ賞の発表だニシ。まずタヨウ星人講談のサワリとタヨウ星クイズ!そして受賞作へのコメント!〜この子はハートから描き始め、それは、お母さんにすごく愛されていて、まずハートなんでしょうね。それがほっぺになり、お腹は豊かな多可町の風景。虹色は多様な季節や風景をあらわしています。特技のせんたく昼寝好きというのは、お母さんもそうなんでしょうね。角と魚のひれがついたウサギって感じはトトロのような妖怪のイメージですね。ま、お母さんは妖怪だ!ともいっているんでしょうね〜と珍元斎。

いよいよ登紀子の田んぼ賞の発表だニシ。まずタヨウ星人講談のサワリとタヨウ星クイズ!そして受賞作へのコメント!〜この子はハートから描き始め、それは、お母さんにすごく愛されていて、まずハートなんでしょうね。それがほっぺになり、お腹は豊かな多可町の風景。虹色は多様な季節や風景をあらわしています。特技のせんたく昼寝好きというのは、お母さんもそうなんでしょうね。角と魚のひれがついたウサギって感じはトトロのような妖怪のイメージですね。ま、お母さんは妖怪だ!ともいっているんでしょうね〜と珍元斎。

登紀子さんも〜女は魔物よ。ほんと四季を感じる素敵な絵〜と答え、会場は盛り上がったニシ。

そして、いよいよ男声バックコーラス隊と共演で歌を披露。

「貝がらにも光にも雲にも牛にも駅にも町にも船にも私にも〜この地球よりも重いいのちがある・・・いのちよ。この星よりも重たいいのちよ〜」これは貝がらの唄という、福島の子ども達へのメッセージソングで、生物多様性のそして命の重さを歌った登紀子さん。会場は大きな拍手でつつまれたニシ。

10月1日はついにお登紀さんのほろ酔いコンサートだニシ。

オイラたちのタヨウ星人原画展も1日までだニシ。

オイラたちのタヨウ星人原画展も1日までだニシ。

いざゆかん多可町タヨウ星の世界へ・・・

みんな行くんだニシ。行ってくれたら”はなまる”だニシ。

タンボ系タヨウ星人 タヨウ小学校1年花組 ハナマルタニシ

多可町文化会館ベルディーホールはここだニシ https://www.facebook.com/verdehall

8月26日。加藤茂弘研究員+河南堂珍元斎と南あわじ市の玉青館へいったんだモー。

ウッシッシシッシ…

安政大地震後に江戸の庶民に大ブームを起こした加藤コレクションの鯰絵展と河南堂珍元斎 の現代版鯰絵「ナマズウシ七変化」展の関連イベントだモー!

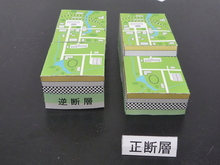

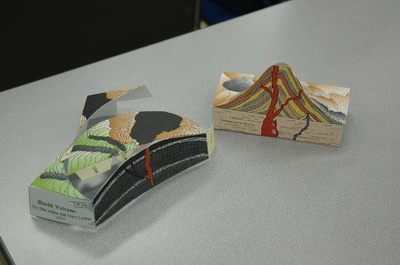

タヨウ星のニホン島とタイワン島の間の地底に住むナマズウシは、自らナマズエビスマイウシやナマズアワオドリウシに変身し、ナマズウズシオウシやナマズタマネギウシといったアワジ王国ご当地ナマズウシンたちとともにニホン島を元気づける・・・講談「ナマズウシ七変化」モー、鯰絵の魅力に迫るカトちゃんの「鯰絵解説会」モー、江戸時代のおもちゃ絵「立版古(たてばんこ)ぬりえ」モー、逆断層などの構造がペーパークラフトで楽しくわかる「動く断層をつくろう」モー大にぎわいだモー。

鯰絵展+ナマズウシ七変化展は9月2日までだモー。ナあ、マズ、玉青館に急げウシ。

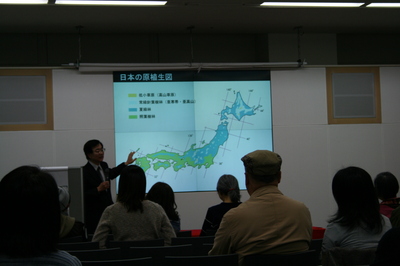

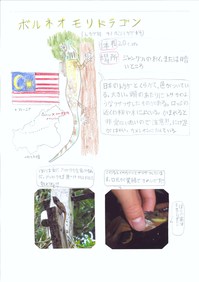

今回、参加した生徒は、小学校6年生〜高校3年生の26名で、4班に分かれて寝食を共にしました。

現地では、ラハダトゥ・サイエンススクールの生徒も5日間、班活動に加わり、交流を深めることができました。特に現地では、イスラム教のラマダンの時期と重なり、食事などの制限を目にし、文化や宗教の違いを実感しました。

ダナンバレー自然保護区では、周りを原生林に囲まれ多種多様な樹木や植物、昆虫を目にすることができました。今年もオラウータン親子がジャングルの木々を移動していく姿を目にすることができました。また、タイガーリーチと呼ばれるヒル

に血を吸われることも経験しました。

帰国前にはひとはくと学術交流協定を結んでいるサバ大学を訪問し、ジャングル体験スクールの修了式の後、収蔵庫見学をさせていただきました。

このジャングル体験スクールでは、10代という多感な時期にある生徒たちが、ラハダトゥ・サイエンススクールの生徒たちと触れ合い、日本とは違う文化や環境を体験し、

さらに上級生が下級生をしっかりと面倒を見て過ごすところ

お世話になった関係者の皆様、及び保護者の皆様、生徒たちは全員、病気や怪我もなく無事帰国の途へ着くことができました。ありがとうございました。

アタクシはアメンボーンだボーン!

田んぼ系のタヨウ星人だボーン。アタクシたちタヨウ星人は、超アツイこの夏、河南堂珍元斎を引き連れ、「いろんな種類の生き物がたくさんいて、それぞれつながっている!」ということの大切さを伝えてるんだボーン!

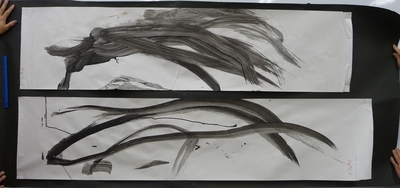

8月20日は久々のホームグランドひとはくで、タヨウ星人巨大紙芝居絵巻だボーン。

8月20日は久々のホームグランドひとはくで、タヨウ星人巨大紙芝居絵巻だボーン。

こちらは、台場クヌギの穴からタヨウ星へ行くスタンダード版。イカジイ、カエルトノサマに案内され、主人公ダイバくん、クヌギちゃんと一緒に子どもたちもタヨウ星人の世界へ行ったんだボーン!

25日は多可町ベルディ―ホールに河南堂珍元斎を連れていったボーン。

テーマはアタクシ、アメンボーンのトロンボーンコンサート…ではなく、タヨウ星人巨大紙芝居絵巻登紀子の田んぼスペシャルだボーン。オバケドジョウを探しにきたダイバくんとクヌギちゃんはオバケ柳の穴からタヨウ星へ行き、アタクシたちタンボ系タヨウ星人が登場。

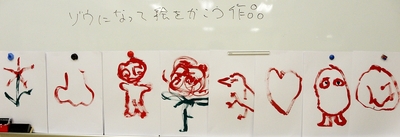

珍元斎は子どもたちに囲まれ上機嫌だボーン。タヨウ星人お絵かきではいろんなタヨウ星人が生みだされたボーン。

珍元斎は子どもたちに囲まれ上機嫌だボーン。タヨウ星人お絵かきではいろんなタヨウ星人が生みだされたボーン。

これは、多可町での加藤登紀子さんのコンサート20年のプレイベントで、タヨウ星人絵画展が10月1日まで開かれ、9月2日には、登紀子さんが子どもたちの描いたタヨウ星人の中から「登紀子の田んぼ賞」を選ぶんだボーン。6月に田植えした山田錦はすくすくと育ち、ヌマガエルやイナゴが大喜びだボーン!10月1日はついにお登紀さんのほろ酔いコンサートだボーン。アメンボーンも出演したいボーン…

去りゆく夏を追いかけ、いざゆかん多可町タヨウ星の世界へ・・・みんな行くんだボーン!

虫を好きな子どもたち、はじめて虫にさわった子どもたち。みんなのキラキラした眼が印象的な8日間でした。

「むしむしたいけん」で虫に興味をもったら、つぎは、実際に野外に出て、いろんな虫をつかまえてみてください。

さらに興味をもったら、博物館に展示されている「標本」を、じっくり見てみてください。

小学高学年になれば、自分で標本をつくってみることもよいでしょう。

ひとはくでは、対象年齢に応じたさまざまなプログラムをご用意しています。

さて、みなさんに朗報です。

9月15日(日)11:00から15:00、兵庫県公館(神戸市中央区:県庁前)の庭にて「むしむしたいけん」を開催します!

「化石のレプリカづくり」など、楽しい体験イベントもありますよ。

ぜひお越しください。

「ひとはくが公館にやってきた」のくわしくは、こちら(↓)

http://www.hitohaku.jp/20th/preforum/index.html

恒例の、キラキラKidsのご紹介です。みんな、いい表情を、ありがとうございました!

これまでのキラキラKidsは、こちら(↓)

初日(8月12日) 2日目(8月13日) 3日目(8月14日)

ダンゴムシの女王様、登場。脚は何本あるのかな?

最終日に登場したヤママユガ。秋の気配ですね。

「おっきな虫かご」は順番待ちもありました。ちゃんと並んで、とってもおりこうさんです。

最後になりましたが、このプログラムの実施にあたって、ひとはく連携活動グループrun♪ run♪ plaza、同 テネラルのみなさんには、多大なご協力をいただきました。お礼申し上げます。

(主任研究員 八木 剛)

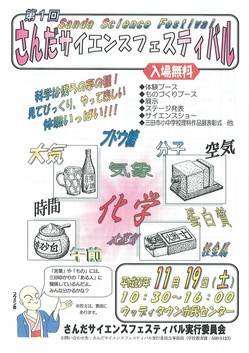

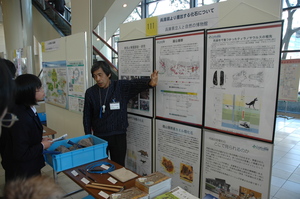

本日、ウッディタウン市民センターで開催されました「第2回さんだサイエンスフェスティバル」に、参加しました。

http://www.city.sanda.lg.jp/kyouiku/h24sciencefestival.html

▲立派なパンフレットです

この行事は、科学イベントを『三田のみんなで作り上げる』の理念の下、三田市内の小中学校、県立高等学校4校、大人の有志団体、三田市内のハイテク企業等が出展しました。ひとはくも三田市内の博物館として主催者より依頼を受け、第1回より参加しております。

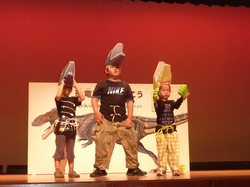

今年は「飛ぶ」をテーマにステージとブースに参加しました。

ステージショーとしては、フロアスタッフが中心に開発、実施している「飛ばせ!ムササビグライダー」のショーを熱演しました。

▲ショーの始まりです。ムササビパペット登場!

滑空する動物「ムササビ」や「モモンガ」を題材に、自作のパペットも活躍する、楽しくわかりやすいパフォーマンスでした。説明の後には、「ムササビグライダー」を作り、実際に滑空させてみます。

▲おおっ!コウモリパペットも出現! ▲クイズもあります

▲滑空するムササビグライダー 2名限定のチャレンジでした

ムササビやモモンガのはく製も登場し、たちまち記念撮影会となりました。100名を超えるお客様に集まりいただき、大盛況でした。

▲盛り上がる会場! ついに立ち見のお客様も

ショーの終了後、国立科学博物館よりお借りしている4mの巨大地球儀「ダジック・アース」のデモンストレーションも急遽実施しました。集まった学校の先生方は興味津々で、早速授業に使いたいとの声も聞かれました。

▲会場が明るくて少し見えにくかったです

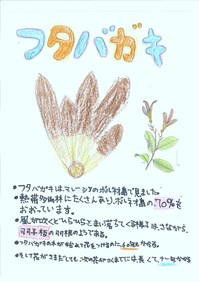

ブース出展としては、「飛ぶ種の模型をつくろう!」を行いました。アルソミトラやニワウルシ、フタバガキの仲間の種を紙を使って作り、実際に飛ばしてみました。こちらも150名超の大人気でした。

▲ブースでは「飛ぶタネ」の工作に挑戦

終了後、『好評につき、来年も出展して欲しい!?』との声を主催者よりいただきました。さて、来年はどのようなテーマで参加するのでしょうか?

出演:フロアスタッフ 寺尾由美子さん、植山貴子さん

(生涯学習課 西岡敬三)

12日から実施中のうきうきワークショップ、「アンモナイト化石のレプリカ作り」。連日大勢のお客様にご参加いただいています。

今日は博物館実習生の池本さんと浜本さんのお二人に担当していただきました。

大勢のお客様にご参加いただきましたが、実習生のお二人は、お一人お一人に丁寧に対応されていて、子どもたちも大喜び!

大勢のお客様にご参加いただきましたが、実習生のお二人は、お一人お一人に丁寧に対応されていて、子どもたちも大喜び!

岡山理科大学の池本さんは、大学のご近所さんであるお客様からお声をかけられ、とても喜ばれていました。

浜本さんは、子どもが苦手と言われていましたが、笑顔で優しく接しられていて、子ども達も楽しそうでした。

浜本さんは、子どもが苦手と言われていましたが、笑顔で優しく接しられていて、子ども達も楽しそうでした。

午後から、実習生のお二人にはデジタル紙芝居の上映をしていただきました。会場内は満席で。お客様には通路からも観覧していただきました。

午後から、実習生のお二人にはデジタル紙芝居の上映をしていただきました。会場内は満席で。お客様には通路からも観覧していただきました。

短い練習時間で本番を迎えましたが、実習生のお二人とも大きな声で読んでくれて、紙芝居は大成功でした!

大勢のお客様で、緊張もあったと思いますが、休憩時間も惜しんで、お客様の対応をしてくださったお二人は立派なフロアスタッフでした。

忙しい一日、本当にお疲れ様でした。

明日もフロアスタッフ業務を実習生が担当されます。ぜひ、一生懸命なお姉さんやお兄さんに会いに来てくださいね!

前2日にも増して、幼児〜低学年のこどもたちが中心の、とてもたくさんの来場者をお迎えしました。

今日も、すてきな表情がいっぱいでした。

3回続いた、キラキラKidsシリーズはいかがでしたか?

以後は、数日分まとめてご紹介したいと思っています。

(主任研究員 八木 剛)

余はカエルトノサマじゃ。トノサマじゃからタヨウ星人で一番エライのじゃ。

この夏。余はあちこちに出向いて、タヨウ星人の仲間と生物多様性のたいせつさを伝えておる。7月は西宮神社の夏えびす・あらえびす祭り!!じゃ。

http://nishinomiya-style.jp/blog/2012/07/01/5456

本殿のにこやかなえびす様(和御魂)に対し、こちらは荒々しい元気なえびす様(荒御魂)。えびす様は「漁業の神様で五穀豊穣の神様でもある!」…ということは…「生物多様性の神様でもある!」

ということで、河南堂珍元斎を引き連れ、巨大タヨウ星人絵巻として出演、あらえびすさまの夏祭りでよっぱらいのお兄さんや子どもたちにかこまれ大騒ぎじゃ。余も「みなの者近う寄れ、苦しゅうない!」と特別に相手をしてやったのじゃ。

ということで、河南堂珍元斎を引き連れ、巨大タヨウ星人絵巻として出演、あらえびすさまの夏祭りでよっぱらいのお兄さんや子どもたちにかこまれ大騒ぎじゃ。余も「みなの者近う寄れ、苦しゅうない!」と特別に相手をしてやったのじゃ。

暑さでとけそうになったが、西宮市のキャラクターみやたんhttp://machitabi.jp/の作者で小学生の超ベストセラー「妖怪レストラン」のたかいよしかずさんも応援に駆けつけ、余も上機嫌じゃ。

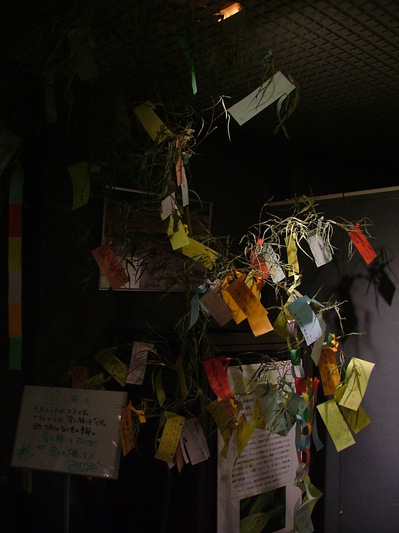

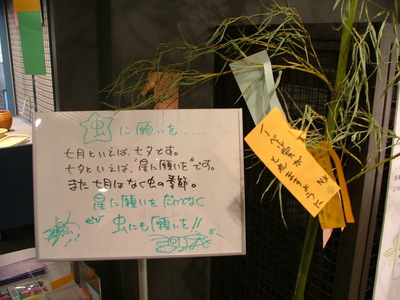

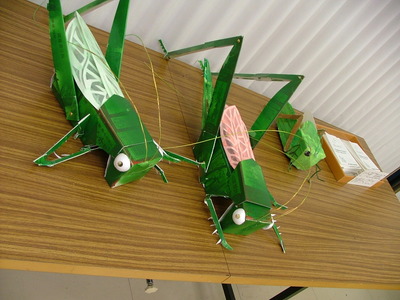

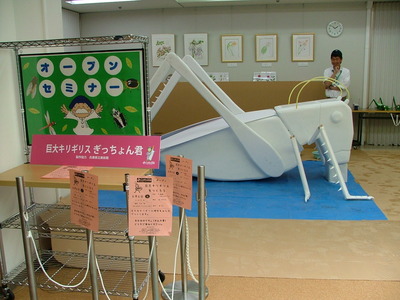

10日は珍元斎「ギッチョンくん」

と突然巻き込まれた河南堂御免奈斎演じる「カマキリのカマエモン」。巨大タヨウ星人絵巻は暗闇の中浮かび上がり、みなの者をタヨウ星の世界へといざなったのじゃ。西宮神社の真夏の夜はタヨウ性クイズで更けていったのじゃ。

10日は珍元斎「ギッチョンくん」

と突然巻き込まれた河南堂御免奈斎演じる「カマキリのカマエモン」。巨大タヨウ星人絵巻は暗闇の中浮かび上がり、みなの者をタヨウ星の世界へといざなったのじゃ。西宮神社の真夏の夜はタヨウ性クイズで更けていったのじゃ。

えびすつながりで大阪プロレスのえべっさんやエビスビールのキャンペーンのおねえさん、殺陣グループ、着ぐるみのみやたん、などなど、さすが、えびす様はタヨウ性の神様!出演者もタヨウな夏えびすであった。

8月は、20日はひとはく(

chinfree.pdf)、25日は多可町のベルディ―ホールでの「みんなでタヨウ星人を描こう!」に向かう。(

taka_0825.pdf)そのあと8月25日〜10月1日までベルディ―ホールで余の原画も展示される予定じゃ。余と会いたい者は、早く宿題を済ませ、ひとはくと多可町へ馳せ参じるのじゃ!みなの者苦しゅうない、近う寄れ!

タヨウ星人で一番エライ カエルトノサマ

ひとはくのエントランスホールに巨大な球体が!

「中に入りたい! 入口はどこですか?」

「薄らと何か映ってますが… 何でしょう?」

残念ながら中には入れません。

直径4mは当館では展示する場所が限られています。

ここ数日カンカン照りの晴天続き…

エントランスホールは予想以上に明るく、地図が良く見えない,,,

この巨大な球体は「ダジック・アース」という地球等のデーターを立体的に投影したものです。

球体や半球に、地球等のデータを投影すると…

不思議!立体的に見えます。

まるで宇宙から地球を眺めているような…

来る8月21日(火)当館で実施される「教員のための博物館の日inひとはく」に関連する出展物として、国立科学博物館のご厚意によりお借りし、デモンストレーションを行っているのです。

▲1m版を3F展示室で公開中です。地図が良く見えます!! おおっ膨らんでいる!

この「ダジック・アース」を活用したセミナー(8/16実施教職員・指導者セミナー)や、申込不要のイベント(8/18,19実施)も実施します。

この「ダジック・アース」をひとはくで見られるのは8/22(水)までです。

興味のある方は、どうぞひとはくまでお越しください。

ダジック・アースについては

↓

http://www.dagik.net/

教員のための博物館の日inひとはくについては

↓

http://hitohaku.jp/top/12kaki/museum_day2012.html

(生涯学習課 西岡敬三)

なかよしの姉妹ちゃんです。

小さな虫ならだいじょうぶ。

お絵描きもしました。そのあとは、再び、蚊帳の中へ突入!

蚊帳の中で。おねえさんが、虫をさわらせてくれます。

大きなカミキリムシも持てるようになったよ。

Kidsひとはく大使のゆうまくん。昨日に続き、さっそうと。

真剣なまなざしがキラキラKids!、ということで。

「むしむしたいけん」は、19日まで続きます。

今日も、ひとはく連携活動グループrun♪ run♪ plazaの細川真理恵さん、テネラルの森野光太郎くん、安達誠文くん、堀内湧也くん、牧田 習くん、テネラルOBの清水一陽くんがサポートに入ってくれました。ありがとうございました。

(主任研究員 八木 剛)

8月8日(水)には、三田の一番北側に位置する武庫川本流では、毎年恒例の「三田の川ガキ養成講座」が行われました。この会合は、「武庫川上流ルネッサンス懇談会」によるイベントです。三田市を流れる武庫川を活用するために、河川を管理する県の土木事務所だけでなく、三田市や大学、博物館、学校、NPOなどの住民団体などがあつまって、川づくりを考える会合です。かれこれ7年目を迎えています。観察会はもちろんのこと、魚道づくりや川の改修など、たくさんのかたが参加されています。今風にいえば、川という地域資源に対して、多様な主体による参画と協働が進められているといったところです。全体を統括しているのは、兵庫県県土整備部の三田業務所の方々です。

いつも環境に対して理解のある取り組みをして頂いております。

観察会の様子は、こんな感じで、平日にも関わらず、100名を超える方々が参加されて、川はごったがえしました。ご参加ありがとうございます。

観察会の様子は、こんな感じで、平日にも関わらず、100名を超える方々が参加されて、川はごったがえしました。ご参加ありがとうございます。

この場所は、多自然川づくりに重きを置いて設計されて、自然環境にかなりの配慮がされています。おかげで、貴重な魚類や底生動物をはじめ、たくさんの生物を観察することができました。川へのアプローチもしやすく、川での環境学習と生態系の保全がうまく調和しています。国土交通省からも表彰された事例です。

採集した生物は、このように水槽にいれてみんなが見れるように並べます。そして、ひとつひとつ解説してゆきます。解説は、この懇談会のメンバーでもあるNPO法人野生生物を調査研究する会の谷本さん(当館の地域研究員でもあります)と株式会社一成の山田さん。さらに生物の採集や解説には、伊丹北高校、有馬高校、篠山産業高校丹南分校、篠山鳳鳴高校のそれぞれ生物部などの関心のある生徒さんも加わって、応援いただきました。高校生のみなさんが、子ども達に生き物のとり方などを教えてくれます。そして本気で採集も・・・。

採集した生物は、このように水槽にいれてみんなが見れるように並べます。そして、ひとつひとつ解説してゆきます。解説は、この懇談会のメンバーでもあるNPO法人野生生物を調査研究する会の谷本さん(当館の地域研究員でもあります)と株式会社一成の山田さん。さらに生物の採集や解説には、伊丹北高校、有馬高校、篠山産業高校丹南分校、篠山鳳鳴高校のそれぞれ生物部などの関心のある生徒さんも加わって、応援いただきました。高校生のみなさんが、子ども達に生き物のとり方などを教えてくれます。そして本気で採集も・・・。

高校生のみなさんは、こんな感じで投網を投げて、観察用の生物を捕まえていただきました。なかなか様になっています。きっと、県内でバシっと投網を投げられる高校生は希少だと思います。かっこいいですね。もちろん、たくさん魚をとれました、日頃の努力の賜です。

高校生のみなさんは、こんな感じで投網を投げて、観察用の生物を捕まえていただきました。なかなか様になっています。きっと、県内でバシっと投網を投げられる高校生は希少だと思います。かっこいいですね。もちろん、たくさん魚をとれました、日頃の努力の賜です。

このあとは、河原の植物についての解説とそれを食べる・飲む体験となります。野草の解説や食べ方については、NPO法人人と自然の会の岡田さん、木村さん、さらには調理には関西学院大学久野研究室の学生さんが担当されています(川づくりと市民活動について実践研究中!)。野草は、もちろん独特の野性味があったのですが、子ども達も親もみんなパクパク、ゴクゴクでした。そしてメインイベントへ・・・。

採った魚を唐揚げにして食べます。最初はおっかなびっくりでしたが、誰かが「美味しい!」というと、どんどん消費されてゆき、あっとゆう間に完売。淡水魚は、捕ってから早く調理すると、とっても美味。ぜひ、挑戦してみてください(注:生食はダメです)。

採った魚を唐揚げにして食べます。最初はおっかなびっくりでしたが、誰かが「美味しい!」というと、どんどん消費されてゆき、あっとゆう間に完売。淡水魚は、捕ってから早く調理すると、とっても美味。ぜひ、挑戦してみてください(注:生食はダメです)。

ということで、たくさんの皆さんに川の恵みをいろんな形で体験いただきました。おそらく、来年も8月のはじめに「川ガキ養成講座」を開催すると思いますので乞うご期待です。このほか、この懇談会では色んな取り組みが行われていますので、HPもご覧頂ければと思います。

(おまけ)

この地区の川や水路には、メダカやドジョウがたくさん棲んでいます。この理由のひとつは、田んぼの脇をぐるりと、ちょっとした溝が掘られていて、日照りが続いても水生生物が困らないような工夫がされています。そして、田んぼ−水路−川がつながっています。維持には手間がかかるのですが、こうした配慮がところどころに。見た目は地味なんですが、生態系の保全という点では効果てき面で、最先端の取り組みです。この取り組みは、今回の観察会の段取りを中心的に進めてくださっている日出坂せきもりの会の松下さんらによるものです。いつもありがとうございます。環境体験学習と生態系管理、地域づくりは表裏一体であることも知っていただければと思います。

(みつはし ひろむね)

タマムシです。ステキ。仙台から里帰りのMちゃんでした。

大っきなバッタを発見!

持てた!

これはコワイ! ママのリアクションも、すばらしい。

イモリの感触、ふしぎです。

小さなこどもたちには、ぜひ、いろんな生き物に触れて、いろんな感触をたしかめてほしいと思います。

「おっきなむしかご」では、トンボやセミなど、よく飛ぶ虫にさわることができます。

やさしいお兄さんが、虫のさわりかたを、アドバイス。

こちらは、クワガタムシ、カブトムシなど、あまり飛ばない虫。

標本を見ながら、お絵かきをするコーナーもあります。

この機会をお見逃しなく。19日(日)まで、連日です。

ひとはく連携活動グループrun♪ run♪ plazaの前田志保さん、細川真理恵さん、テネラルの中瀬大地くん、船元祐亮くん、牧田 習くん、前畑くん、博物館実習の服部選樹くん、吉田紀亜さん、ありがとうございました。

(主任研究員 八木 剛)

そんな方!ひとはくへお越しください。

ひとはくへ来たら、どんなことが出来るの?いろいろありますが、その一部を紹介しますね。

本館手前に円形の建物、エントランスホールがあります。

ここでは

ミュージアムショップがあります。ん〜〜〜何をお土産に買おうかな?

期間限定で展示されている。おおきな おおきな ちきゅうぎ。

さて何mあるでしょう?

この ちきゅうぎ を使ったイベントも計画されています。お楽しみに♪

さて、本館正面の入口から入館します。ここは、3階です。

移動博物館車のラッピングデザインの応募作品、約50点が展示されています。

展示期間中は、来館者みなさまによる投票を実施しています。上位の数作品を「来館者特別賞」として選出します。

是非、「これは!」と思うお気に入りの作品に投票してくださいね。

9月6日以降にひとはくのホームページで入選作品の発表をする予定です。お楽しみに♪

さて、何やら2階が賑やですね。降りてみましょう。

「むしむしたいけん」のコーナーです。

このコーナーでは、蚊帳(かや)の中でカブトムシ、クワガタムシ、セミなどの生きた虫をさわる体験ができます。

標本を見ながら絵を描くコーナーもありますよ。

このコーナーは8月19日(日)までです。

4階に上がってみよっと。

ここでは、「昆虫少年のじゆうけんきゅう」が展示中です。(10月14日(日)まで)

その横では三田ネイチャークラブによる「三田市と兵庫県の自然」が開催中です。会員が撮影した三田市と兵庫県の自然写真60点 が展示されています。(8月26日(日)まで)

そして、毎年恒例の「昆虫標本づくり実演コーナー」です。

8月中の土・日・月(8/26は除く)に実施しています。

私が去年飼っていた、メスのハチが標本になっています。って、まだ標本になってなかったの???

お隣では、フロアスタッフによる「うきうきワークショップ〜簡単化石のレプリカづくり」です。

8月15日(水)まで毎日やっています。

毎土・日・祝に実施している「フロアスタッフとあそぼう」。今日は「トラック模型づくり」です。

こちらのペーパークラフトをつくるイベントは9月29日(土)・30日 (日)も実施しますよ。

あなたもトラックをデザインしてみませんか。

ん?館外でも、何かやってますね。

ひとはく連携活動グループLabonesによる「丹波の恐竜化石発掘セミナー」です。

こちらは、8月19日(日)にも実施します。(参加できるのは小学校3年生以上です)

ご紹介したのは、ほんの一部で、このほか 毎日楽しいセミナーがいっぱい!

8月31日(金)まで、ひとはくは無休で開館しています。

夏休みは、ひとはくへ!

※この似顔絵はフロアスタッフの美濃さんが書いてくれました。ありがと〜。

ひとはくの台車に乗せられた怪しげなポット。延長コードまで・・・・・・・

一体これらの荷物はどこへ運ばれるのか?

というほど大げさなことではなくて、ひとはくのお隣フローラ88で開催された88(ハチハチ)まつりだよ!!全員集合の会場で、「簡単おゆまるで作るアンモナイト化石のレプリカ」に行ってきました。

スタッフに助けてもらいながら3時から4時まで1時間限定の開店。

小さなお子さんからお母さんまで、楽しんで参加していただきました。ありがとうございました。

ひとはくでは、フロアスタッフによる「うきうきワークショップ」で、8月12・13・14・15日にも参加していただけます。材料代1回100円ですが、是非ご来館の記念にいかがですか?

生涯学習課 八尾![]()

8月6日(月) 午前9時から平成24年度の博物館実習が始まりました。今年は8大学から12人の大学生が実習のためにひとはくに来ています。

初日の6日は全員共通のオリエンテーションでした。西岡生涯学習課長の概要説明の後、5つの研究室(地球科学・系統分類・生態・環境計画・生物資源)ごとに指導してくださる研究員からガイダンスを受けました。

午後には、4つの収蔵庫も見学しました。

普段は見ることのできない収蔵庫、しかも4つ収蔵庫全てを見学できました。これだけでも貴重な体験(実習)だと言えます。いくら時間があっても足りないほどの資料の数々・・・・・

なんとも盛りだくさんなメニューで、初日からびっしりでしたが、明日以降それぞれのコースごとの実習が準備されていたり、教職員・指導者セミナーの運営補助や来館者対応実習など、実際の博物館を体験しながらの実習となります。

生涯学習課 八尾![]()

2012年8月5日(日)18時から、博物館のまわり、深田公園で、セミの羽化を見ました。こどもたちとご家族、40名ほどが参加されました。

まず、ぬけがらさがしペナントレースをします。 家族やグループで15分間でぬけがらさがし。さがす場所は博物館の北東側とし、みつけた数と種数をかけ算してポイントを競いました。

ぬけがらさがし、スタート! 制限時間は15分です。

みつかったぬけがらは、全部で、5種、280個でした。アブラゼミとクマゼミが131ずつで、同数。ほかは、ニイニイゼミが15、ミンミンゼミが2、ツクツクボウシが1。

ぬけがらさがしの金メダリストは、3種、66個のぬけがらを集めた、M田さん(3名)でした。3×66=192ポイント。

銀メダルは、2種、64個で128ポイントのTなかさん(3名)。

銅メダルは、2種、44個で88ポイントの前田さんでした(2名)。

その一方、みつけたぬけがらが5個以下のチームも4チームありました。セミはまんべんなくいるわけではない、ということがわかりました。

セミの種類によっても、いる場所が異なります。

金メダルのM田さんはアブラゼミが7、クマゼミが58、ニイニイが1でした。

銀メダルのTなかさんは、アブラゼミが16、クマゼミが48でした。

銅メダルの前田さんは、アブラゼミが44でクマゼミはゼロ、ミンミンゼミが2でした。

構成がずいぶんちがいますね。これは、さがした場所のちがいを反映しています。

みなさんも、ぜひやってみてください。

そうこうしているうちに、暗くなってきました。出てきた幼虫をさがします。

なかなかみつからないです。ちょっと時期が遅いですからね。

幼虫、発見!

こちらでは羽化が始まっています。

羽化しているセミをライトアップしておくと、わかりやすいです。これを「セミナリエ」といいます。

がんばれ!

セミの羽化はどこでも見られますが、みんなで見ると、楽しいですね。

実施にあたり、ひとはく連携活動グループ さんぽクラブ、run♪ run♪ plazaのみなさんに、ご協力いただきました。お礼申し上げます。

(主任研究員 八木 剛)

2012年7月30日は、武庫川水系羽束川での観察会が行われました。場所は、三田市野外活動センターのすぐ横です。こちらのイベントは、三田市立有馬富士自然学習センターさん主催のイベントとなります。学習センターの専門指導員の中峰さん、河内さんをはじめ、NPO法人きっぴーフレンズのみなさま、ご協力ありがとうございました。

参加者は約40名です。ちょっと少ないように思いますが、適正人数です。説明もひとりひとり行き届きます。この場所での観察会は、大勢になると深みもあって目が行き届かないので抽選とさせていただいております。倍以上のたくさんの方に申し込み頂いていたのですが、申し訳ありませんでした。これに懲りずにまたお申し込みいただくか、博物館等の観察会にご参加頂ければと思います。

博物館から車で約20分程度のところで、水はとてもきれいです。箱メガネをつかって川底をながめると色んな生物が活動している様子がはっきりと見えます。この観察方法、意外にはまりますので、ぜひお試しください。夏休み中に、ぜひ足をはこんでみられてはいかがでしょうか。

川底でカワニナが石面についた付着藻類をノシノシと食べている様子はなかなかユニークです。

川底でカワニナが石面についた付着藻類をノシノシと食べている様子はなかなかユニークです。

写真は、学習センターの河内さんが撮影されたものです。ありがとう!

みんな思い思いの方で採集を続けて、台の上に採集した昆虫や魚などをあつめてゆきます。左上の写真にあるように、樹が覆い被さり、流れが緩くなっているところで、砂地や落葉がたまったところをすくうと、これまで採れていなかった生物やシマドジョウやヤゴ、モンカゲロウなどが採れました。川のなかの環境の違いを、できるだけ多くの方に体感いただくために、会の後半になってから採集をアドバイスします。そうすることで、なぜコンクリート3面張りの川が生物にとってダメなのか、実感していただくことができます。最後は、じっくり台の上でみんなの採ってきたものをデジカメ撮影しつつ、まとめをおこないます。

・・・と、いつもならこれで終わりなんですが、今回はとった生物を博物館に持ち帰って、そのまま大急ぎでオープンセミナーへ。

羽束川でとってきた水生生物をこんな感じで顕微鏡とカメラをつなげて大きな画面にうつします。リアルに鰓のつくりやトゲや毛などの細かいところまで、生きた状態で観察するとド迫力!!水生昆虫が呼吸するときの仕組みや、餌をたべるための仕組み(口器を超拡大)、泳ぐための仕組み(尾の拡大)を生きた水生昆虫でしっかりと観察&解説します。これは、図鑑では学ぶことができません。

午前中の観察会から引き続き参加してくれたひともたくさんいました。採った生物の中から1つを選んで右上の写真にあるような装置(顕微鏡とデジカメが合体)で自ら撮影してもらいます。それを小型のプリンターで打ち出して、ラミネートしてできあがりです。オリジナル水生昆虫ブロマイドが完成します。

朝から夕方まで水生昆虫三昧だったお二人さん、お疲れ様でした。ゲンジボタルの幼虫とオジロサナエのブロマイドを作成して、バックにはエルモンヒラタカゲロウのドアップを写して大満足です。

朝から夕方まで水生昆虫三昧だったお二人さん、お疲れ様でした。ゲンジボタルの幼虫とオジロサナエのブロマイドを作成して、バックにはエルモンヒラタカゲロウのドアップを写して大満足です。

野外体験からはじまり、ちょっとお勉強したあと、博物館にもどってじっくりと色んな機器をつかってじっくりと観察し、印象に残った生物を撮影し、カードにして記念に持ち帰っておさらい。今回は、三田市立有馬富士自然学習センターさんとひとはくのセミナーをジョイントして、まるごと一日かけて水生生物を観察してみました。水生昆虫体験がはじめてのお母さんも、名前は覚えれないけど、全部【小さな虫】だったのが、違いが分かるようになったとのことでした。

オープンセミナーは、このあと水生昆虫は3/24までありませんが、魚の調べ方のオープンセミナーは、8/18に開催が予定されています。関心のあるかたは、ぜひ博物館までお越しください。

(みつはし ひろむね)

いつもひとはくと連携してイベントを実施してくださっているNPO法人さんぴぃすさんの年間を通じた野外活動プログラム「アシレンジャー2012」による、川の観察会が2012年7月26日に行われました。

いつもひとはくと連携してイベントを実施してくださっているNPO法人さんぴぃすさんの年間を通じた野外活動プログラム「アシレンジャー2012」による、川の観察会が2012年7月26日に行われました。

野外で実際に生き物を採集して、観察し、たくさんの生き物を見比べることが、生物多様性を知ることのはじまりです。できるだけ良い場所で、安全に楽しくすごせることをもっとーに観察場所を選びました。芦屋川の上流にて観察会を行いました。参加者は、平日なのになんと、およそ80名!!いつもご参加ありがとうございます。

観察の場所は、芦有道路の芦屋ゲートのすぐ横。芦屋の中心部からバスで約20分程度です。ここは砂防ダムのすぐ上流になっていて、傾斜がやや緩く、小さなこどもでも川遊びしやすくなっています。それに加えて、夏でも水がとても冷たくて、きれいなために、いわゆる「上流のきれいな水」に生息する水生昆虫がたくさん採集できます。

川での水生昆虫さがしは、とても簡単で、じつにたくさんの種類が観察できます。網を流れの下流側で受けておいて、石をひっくりかえすとサワガニや水生昆虫、魚がとれます。本気モードで流れのはやいところで採集する人もいれば、みんながとったものをじっくり観察する(これが一番勉強になる!)方法まで様々です。

とれた生物を丁寧にNPO法人さんぴぃーすの大脇さんが教えてくれます。

ひとしきり採集したら、台の上にあるタッパーに種類毎にわけて並べてゆきます。それと大きな魚やカニなどは簡易プールにいれてゆきます(右上:空気を入れなくても大丈夫なプールが近頃では売られています)。ここでみんなで観察してゆきます。

最後にとれた種類をみんなで調べて、タッパーに分けてゆき、名前を書き出していって何種類ぐらいいるのか、自分がとってない種はどんなものか、珍しいもの、多かったものを、容器にいれてしっかりとおさらいします。黒板の写真とタッパーの生き物をデジカメで撮影してゆけば、きっと種類を覚えるのも苦労しないでしょう。この日は、約40種類の生物を確認しました。

最後にとれた種類をみんなで調べて、タッパーに分けてゆき、名前を書き出していって何種類ぐらいいるのか、自分がとってない種はどんなものか、珍しいもの、多かったものを、容器にいれてしっかりとおさらいします。黒板の写真とタッパーの生き物をデジカメで撮影してゆけば、きっと種類を覚えるのも苦労しないでしょう。この日は、約40種類の生物を確認しました。

今回の観察会は(も)、とても参加人数が多かったのですが、NPO法人さんぴぃすのスタッフの方をはじめ、兵庫県立芦屋国際高校のお兄さん、お姉さんが手伝ったくださったおかげ、みんな楽しく安全に過ごせました。婚姻色のでたオイカワをつかまえてにんまりです。ご協力ありがとうございました。

NPO法人さんぴぃの野外活動プログラムは、毎月1回たのしいイベントが催されています。興味のあるかたは、ぜひこちらにもご参加ください。

(みつはし ひろむね)

深田公園うきうき探検隊(略して「ふかたん」)とは、ひとはくの研究員が隊長となって、公園を探検するイベントです。

7月22日(日)の午後2時、だんごむし博士の隊長・鈴木研究員と一緒に公園へ出発!

今回の探検テーマは「だんごむしを探してあそぼう!」です。

だんごむしはどこにいるかな〜?

まずは博物館にある植木鉢やプランターの下を観察・・・すると、だんごむしをたくさん発見。 続いて落ち葉がたくさんある公園へ向かいます。 落ち葉をひっくり返してみると、「だんごむしがすごくいるよ〜」との声があちこちから。 だんごむしは落ち葉をエサにしているのです。

ほかにもワラジムシやハサミムシ、アリの巣などいろいろなものを発見! 博物館へもどってから、捕まえた「だんごむし」を使って迷路で実験。 だんごむしは迷路をぬけられるかな?さっそく走らせてみました。 だんごむしは左へ曲がると次は右へ曲がるという習性があるそうです(^^)おもしろいですね。

次回の深田公園うきうき探検隊(ふかたん)は、9月22日(土)。

探検テーマは「バッタとり」、隊長は八木研究員です。

誰がいちばんバッタを捕まえられるかな?さあ競争だ!

皆さまのご参加お待ちしております。

(フロアスタッフ まつだ)

7月21日は生物多様性について、朝から夕方まで楽しくみんなで学ぶ日でした。

7月21日は生物多様性について、朝から夕方まで楽しくみんなで学ぶ日でした。

午前の部は、丹波市立青垣いきものふれあいの里で、丹波地域の貴重な生き物の保全に取り組んでおられる5つの団体の方からお話を伺い、参加者と意見交流のワークショップを行いました。サギソウ、クリンソウ、バイカモ、ホトケドジョウ、オオムラサキとそれぞれの方が工夫と地道な努力を重ねて、地域生態系の保全に取り組んでおられる内容はとても実践的です。子どもから大人まで、模造紙に意見を書いたり、資料や生きた蝶を片手に意見交流が行われました。

上の写真のような感じです。ぐるぐるとテーブルをみながローテションします。

親子のチームもあれば、おじさんだけのチームも。多世代交流で、丹波地域の貴重な地域資源について取り組みや課題を共有しました。このワークショップは、兵庫県丹波県民局さんが中心となってとりまとめて下さりました。

このあと現地へと移動ですが、参加者のかたは展示を観覧。現在、青垣いきものふれあいの里では、『淡水魚展』を開催されています。7月7日から8月31日までとなっています。加古川水系の魚たちが勢揃い、これは超お勧めです。夏休みは丹波にでかけて、展示をみて、そして川遊びを!このほかにも、さまざまなイベントが企画されています(樹脂封入標本づくりもあります)。

そして川へと移動します。

観察会の場所は、丹波市青垣町芦田地区の佐治川です。

午後からの参加者も多く、約80名ほどの大所帯に。

観察会は、丹波県民局、丹波市、青垣いきものふれあいの里のスタッフ&友の会の皆さんがテントの設営や道具の準備をすすめて下さいました。今回は、ライフジャケットも用意して、安全対策もばっちり。昨夜までの雨もあがり、水位も低下して、天気も晴れて観察日和となりました。青垣いきものふれあいの里の松井施設長が進行をつとめて下りました。

観察会は、丹波県民局、丹波市、青垣いきものふれあいの里のスタッフ&友の会の皆さんがテントの設営や道具の準備をすすめて下さいました。今回は、ライフジャケットも用意して、安全対策もばっちり。昨夜までの雨もあがり、水位も低下して、天気も晴れて観察日和となりました。青垣いきものふれあいの里の松井施設長が進行をつとめて下りました。

テーブルを川のなかにおいて、採れた生物を集めてゆきます。みんなで採った水生生物を観察できるように並べます。こうすることで1匹しか採れなかった種類、小さいけど貴重な種類も、みんなが見ることができます。さらに、川のなかで、写真にあるようにブラックボードにイラストを描いて、生物の特徴を解説。トビケラのからだの特徴について生ものを使って、手にとってじっくり観察することができます。これが、"LIVE"ならではの良さですね。ちなみに右の写真のビデオカメラはテレビの取材です。参加者の皆さんはテレビに映るかも?

採れた生物のリストを作成しつつ、探せていない種類や生息環境についてレクチャーして、より多くの種類をあつめるために、みんなに協力を求めます。ちょっと早い流れにも親子でアタック。こんな感じで観察会を約2時間ほど開催しました。リストにとりまとめたところ、およそ50種類の魚類や水生昆虫などが採集できました。さすがにたくさんの”眼”があることで、種類が集まります。特に、調査に長けている『青垣いきものふれあいの里・友の会』の皆さんがお手伝い下さっていることがなによりも大きいです。安全管理や準備もふくめて、いつもありがとうございます。この生物リストは、県の環境調査として記録されます。標本の一部は、ひとはくと青垣いきものふれあいの里で保管され、環境学習や研究などで活用されます。

丹波地域の生物多様性に関する取り組みや佐治川の多様な生き物を実感ができるスペシャルな一日でした。夏休みには、ぜひ丹波におでかけください。青垣いきものふれあいの里で勉強して、きれいな川で水遊びや生き物観察を体験してみてはいかがでしょうか。このほか、観光情報はこちらです(ちなみに丹波市立植野記念美術館ではちびまる子ちゃん展やってますよ!)。

阪神間からお出かけされる方には、途中には『丹波の恐竜化石発掘地』や恐竜展示がある『ちーたんの館』、もちろん『人と自然の博物館』にもお立ち寄りいただければと思います。

(みつはし ひろむね)

7月のKidsサンデーはあいにくの雨模様。

外での生きもの探しプログラムが中止になって「残念〜!」の声が聞こえました。

その一方でひとはく館内ではいたるところで黒山の人だかりが!

パネルシアターも、デジタル紙芝居も、浮沈子づくりも七夕万華鏡づくりも満員御礼!

みんなの太陽のような笑顔^^で、館内は明るいサンデーでした。

3回目となるキッズ館長のみなさんもはりきって務めてくれました。

まずは自己紹介。ちょっぴりドキドキしながら名前と好きな生きものを紹介できました。

-thumb-250x187-18704.jpg)

-thumb-250x187-18707.jpg)

ホンモノの館長室での記念撮影。「館長、笑顔がいいですね〜」

写真撮影の待ち時間は生きものの研究。「これカブトムシ!」「あ、チョウチョ!」

入り口でお出迎えのお仕事中にお客様から質問が!

入り口でお出迎えのお仕事中にお客様から質問が!

「ひとはくの見どころは何ですか?」「・・・3階に貝の標本があります!」

「キッズ館長のみなさん、お仕事はいかがでしたか?」

「収蔵庫の中にはいって、とりさんやうさぎさんを見たのが楽しかったです!」

「図書室の本がすごかった!」

「お出迎えでチラシを配るのが楽しかった!」

みなさん、お疲れ様でした!

次回のキッズサンデーは夏休み真っ最中の8月5日。

いつもより少し多めにプログラムを用意して、みなさんをお待ちしています!

←かわいいキッズ館長に館内の

どこかで会えるかもしれませんよ!

<キッズひとはく推進室・たかせゆうこ>

たつの市立河内小学校さんから、モリアオガエルの画像をいただきました。

たつの市立河内小学校さんから、モリアオガエルの画像をいただきました。

サルスベリの樹なんですが、滑ることなくスイスイとのぼっています。

先日、河内小学校にモリアオガエルの出前授業にでかけてきました。教室から野外にでて、池のまわりで、卵をながめつつ、樹が池の上を覆い被さる位置関係の大切さ、下の池の生物相のこと、モリアオガエルの生活について解説しました。鳴き声もリアルタイムで聞くことができて、ほかのアマガエルやトノサマガエルとの違いを学ぶことができました。やはり現地での学習は効果的です。

河内小学校は以下の地図のとおりです。

背後にまとまった森林が残されているのが分かるかと思います。

GoogleMapsで見てみてください。モリアオガエルにとっては、まとまった森林があることがとても大切なんです。学校の池と森をつなぐ”通り道”ができたことで、カエルがやってきたのだと思います。

この森をたどってみると、モリアオガエルが移動するうえで、やっかいな場所も見つかります。

下の地図をご覧ください。ちょうどこの部分が、まとまった森と森がつながりにくくなっている場所です。あと少しの距離なのですが、カエルが地面を這って移動にするにはなかなか険しいです。

こうした生息場所のつながりは、エコロジカル・ネットワークとよばれるもので、生物多様性国家戦略のなかでも、重要な観点であることが記されています。学校や農地、市街地などの小さなビオトープで生態系を”飛び石”のようにつないでゆくことが求められています。逆に、カエルは、池があると思って卵を産んだら、オオクチバスやブルーギルの巣窟だったりすると繁殖は望めません(これをエコロジカルトラップといいます)。

大きな地図で見る

このように地図からみて生物の生息に適した場所を探したり、生息に適した場所どおしをつなげて行くことは、生物多様性を保全し、再生するうえでも必要なことです。最近になって、生物が分布している情報や森の状態、道路や町の状態から、どんな場所で生き物が生息しにくくなっているのか、コンピューターで計算して予測する研究が行われています(生態学の最先端分野です)。予測することで、未然に環境の悪化を防ぐことや効率よく自然を再生することにつながります。来年から改正施行される”環境影響評価法”では、開発に先立ってリスクを未然に防ぐ取り組みが義務化されるようになりました。

小学校の池にモリアオガエルがやってきたという情報も、実は生物多様性を守る上で欠かせない情報となります。貴重な情報をお寄せ頂き、学習プログラムとして取り組んでおられる、たつの市立河内小学校の皆様、ありがとうございました。ひとはくの『かえるの鳴き声聞いて見よう』のホームページにも写真を掲載いたしました。

(みつはしひろむね)

観察会の前の日にはたくさんの雨が降っていて、水位が上昇気味でした。小さな子どもさんの参加が多くて気になっていたのですが、参加くださった方々にも、安全面で多大なるご協力をいただきましたおかげ

ただ、生物

夏休みに川のいきもの観察したい方は、以下の講座がおすすめです。

(みつはしひろむね) 7月17日の『川の水生昆虫の観察会』、篠山川日置地区(泉橋の上流側、城東支所の裏)での会は無事終了いたしました。70名近い、たくさんのご参加をいただきありがとうございました。この場所は、加古川水系の支流

7月17日の『川の水生昆虫の観察会』、篠山川日置地区(泉橋の上流側、城東支所の裏)での会は無事終了いたしました。70名近い、たくさんのご参加をいただきありがとうございました。この場所は、加古川水系の支流

・7月21日(土) 青垣町・遠阪川での観察会/青垣いきものふれあいの里主催

・7月26日(木) 芦屋川上流での観察会/NPO法人さんぴぃす主催

・7月29日(土) 三田市小柿・羽束川での観察会/三田市主催

・8月2日(木) 芦屋市宮川河口の観察会/NPO法人さんぴぃす主催

・8月8日(水) 三田市藍本日出坂地区での観察会/三田の川ルネッサンス懇談会の主催

ぜひ、夏には川で自然観察を!

吾輩はドジョウジイじゃ。6月16日、歌手加藤登紀子さんの名を冠した、兵庫県多可町中区坂本の「登紀子の田んぼ」に珍元斎と大谷剛研究員と田んぼの多様性を伝えにいってきたのじゃ。

まずは、酒米の王者・山田錦の田植えじゃ。子どもたちは、早乙女姿で一つひとつ手植えしたのじゃ。農薬を使っていない豊かな田んぼは生き物がいっぱいじゃ。ゲンゴロウの幼虫ガムシ、カエル、りっぱなミミズ、寝返りのうまいカブトエビなど、みんなさわって大喜びじゃ。

山田錦の親にあたる酒米・山田穂は、多可の豪農が見つけたといわれ、ここは「山田錦発祥の里」じゃ。町は「日本酒で乾杯の町」も宣言しておって、ベルディーホールで毎年10月1日、加藤さんの「日本酒の日コンサート」をひらく、今回はそのプレイベントのスタートじゃ。

山田錦の親にあたる酒米・山田穂は、多可の豪農が見つけたといわれ、ここは「山田錦発祥の里」じゃ。町は「日本酒で乾杯の町」も宣言しておって、ベルディーホールで毎年10月1日、加藤さんの「日本酒の日コンサート」をひらく、今回はそのプレイベントのスタートじゃ。

田植えのあとは、珍元斎のタヨウ星人講談で吾輩たち田んぼのタヨウ星人も大型紙芝居絵巻でデビューしたのじゃ。ゲストのおっさんミツバチも登場し大にぎわい…仲間にはダンゴムシ3兄弟やハナマルタニシ、アメンボーンなどがおる。

大谷研究員の田んぼのタヨウ性セミナー「田んぼに住む鳴く虫と田んぼに来るミツバチ」の話もあった。コガタコオロギやキリギリス、ケラなど鳴く虫の聞き分けやミツバチを滅ぼす農薬ニコチノイドのことなどなどみんな真剣にきいておった。

さあ、メインはタヨウ星人お絵かきじゃ。子どもたちはトビウオマメやハゲタ蚊、巻尺ムシなど思い思いのタヨウ星人を描いたのじゃ。

完成した作品は、夏休みに、珍元斎の描いたタヨウ星人と一緒に多可町ベルディホールで展示され、タヨウ星人お絵かきもまたやるそうじゃ。吾輩の勇姿も見られるのでみんな来るのじゃぞ。

あと、7月9日、10日は西宮神社に珍元斎と大谷研究員のコンビは現れるそうじゃ。えびす様とタヨウ星人はなんの関係があるのか吾輩にはわからんが、どうもエビスビールと西宮のえびす様は関係あるようじゃ。興味のあるモノは夏えびす祭りへ、いざ、いくのじゃ!

毎月 第3土日の

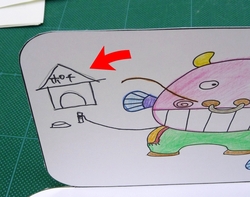

フロアスタッフとあそぼうは『画はくの日』です。

6月のテーマは、移動博物館車の 『トラックをデザインしてみよう!』 でした。

ひとはくは今年20周年を迎えます。

そこで20周年を記念して、今年の秋からトラックをミニ博物館にして、みなさんの町に出かけて行こうと考えている最中です。

今、このトラックがどんな絵がよいのかを全国の人たちに考えてもらっています。

秋にはこのトラックの絵柄が決まると思います。

とても楽しみですね。

その企画に関連し、子どもたちにもどんな絵が良いかを考えてもらいました。

すてきなデザインがたくさんできました。

この企画をした山崎先生にひとはく博士賞を決めていただきました。

描いていただいた作品は、4階ひとはくサロン休憩コーナーで掲示中です。

描いていただいた作品は、4階ひとはくサロン休憩コーナーで掲示中です。

ひとはくへお越しの際は、”小さなデザイナーさん”の作品を是非ご覧ください。

フロアスタッフ せら ゆうこ

平成24年6月17日(日)にボルネオジャングル体験スクール 第1回事前学習会を開催しました。

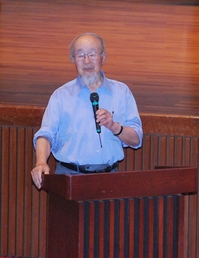

人と自然の博物館 岩槻邦男館長のあいさつに始まり、スクール生一人ひとりの決意表明を聞き、

スタッフの紹介をしました。

続いては、このジャングル体験スクールを提唱された第一人者河合雅雄名誉館長の特別講演を聴かせていただきました。「野生の力を回復させたい」という願いを込めて始められたこのスクールの原点を改めて教えていただきました。

続いては、このジャングル体験スクールを提唱された第一人者河合雅雄名誉館長の特別講演を聴かせていただきました。「野生の力を回復させたい」という願いを込めて始められたこのスクールの原点を改めて教えていただきました。

そして、午前の最後は実際のジャングル体験スクールの概要を知っていただくために、2011年度の現地での活動の様子をまとめたDVDを鑑賞しました。

午後の最初は、岩槻館長の特別講演 ボルネオ島の熱帯雨林について概要や現地での暮らしのについて教えていただきました。本当はもっと時間をかけてお話しいただく内容ですが、今回はお許しいただいて、コンパクトにご講演いただきました。

最後には、班別活動の時間です。

現地のラハダトゥサイエンススクールとの交流会で発表する課題に取り組みました。

この日はじめて班長・副班長の役割を言い渡したのですが、さすがでした!! きっちり班員をまとめリードしながら、横の班とも調整できていました。

次回は7月15日(日)の予定です。

みんなでジャングル体験スクールを成功に導こう!!

生涯学習課 八尾

虫の声を聞き分けるには、まずは、虫の声を耳が拾う(脳が意識する)チューニング訓練が重要になります。

「初級」では、虫の声が少ない初夏から開始し、耳を慣らします。

室内での「聞き分け訓練」のあと、実地教習です。

館前にマダラスズが鳴いていましたが、人が近づくと、足音を嫌がったのか、鳴きやんでしまいました。

深田公園「自然の流れ」のガマの群落には、やさしい声のキンヒバリがたくさんいます。

傘に落ちる雨の音でやや聞き取りにくいです。

雨が激しくなってきました。。。

公園内各所で鳴いていたコガタコオロギも、声が少なくなりました。

雨の中も、下深田の田畑まで歩きました。ここでは、タンボコオロギとケラが鳴いていました。ホタルも見られました。

雨が降っても、なんとか、この日予定していた5種を鳴き声を聴くことができました。12年の歴史を感じさせますね。

(八木 剛・大谷 剛)

今日は北摂第一幼稚園のお友達がひとはくに来てくれました。

まずはフロアスタッフによるデジタル紙芝居「ころころだんちゃん」を観ます。

「だんちゃん、だんちゃん、こ〜ろころ♪」

この紙芝居には歌あそびがついているのですが、

フロアスタッフの動きに合わせて子ども達も元気に歌ったり、踊ったりしてくれました^^

紙芝居の最後に、フロアスタッフから「ダンゴムシの足は何本ですかー?」と

聞かれると、なんとびっくり!!

ほとんどの子どもが正解の14本を答えてくれました!

みんなよく知ってるね〜。

当てられなかった子も今日で覚えてくれたかな?

紙芝居の後は小舘研究員からのおはなし。

ダンゴムシのレプリカを見せながらダンゴムシの目がどこにあるかなど、

ダンゴムシの体についての説明がありました。

また実際のダンゴムシを大きくして見ました。

背中にもようがあるのを見た子ども達は一斉に「あ、女の子だー!」

そう、背中に模様があるダンゴムシはメスなんです。

ダンゴムシをしっかり観察し終わった子ども達は館内の見学に行きました。

ダンゴムシ以外の虫も足は何本か、目はどこにあるのかなど観察してみてね。

キッズひとはく推進室 小舘・荒川

6/10(日)午後2時、心配された雨も降らず、すてきな探検日よりとなりました。

今月の探検テーマは「虫をさがそう!」 隊長は虫はかせの沢田研究員。

さわだ隊長の説明を聞きながら、植込みの中やクズの葉っぱや落ち葉の下などにかくれている虫をさがします。

木の葉っぱにかくれている虫は、枝をゆすると・・落ちてきます(*^^)v

虫をさがす子どもたちの目はみ〜んな☆キラキラ☆

見つけた虫は透明のケースにいれて、みんなでまわして観察しました。

見つけた虫は透明のケースにいれて、みんなでまわして観察しました。

葉っぱや花などよーく観察してみると、いろんな種類の小さな虫たちがたくさんいることがわかりました。

探検予定の1時間はアッという間・・でもみんなはもっと探検を続けたい様子でした(*^_^*)

つかまえて観察した虫さんたちはそれぞれの場所にかえしました。

深田公園の虫さんたち!ご協力ありがとうございましたm(__)m

来月の「ふかたん」は・・

7/22(日)「だんごむしをさがしてあそぼう!」 隊長・鈴木研究員

だんごむしはどこにかくれているのかな?

みなさん!一緒に探検にでかけましょう♪

6/9(土)・10(日)に行いましたフロアスタッフとあそぼうイベント、「なりきり☆恐竜ハット」はたくさんの方にご参加いただきました。ありがとうございます。

みんな

ティラノサウルスに大変身♪

「ガオーッ!」とかわいらしく ほえてくださいました。

今週16(土)・17(日)、15:00からのフロアスタッフとあそぼうは「画はくの日」を行います。

博物館の展示物などを描いてみませんか?色鉛筆など道具は貸し出しいたします。

なお、集合場所やテーマは当日の来てのおたのしみ♪

(フロアスタッフ 松田)

6月の第一日曜の6月3日は

第2回キッズサンデーが開催されました!

キッズサンデーは

ちいさな子どもたちが楽しめる

プログラムいっぱいの1日。

今回のキッズサンデーを

めいいっぱい満喫した場合の

1日をご紹介します。

10:00の開館と同時に入館し、

ミスターN氏(人と自然の会)による

「まほうのコマ」づくりに参加。

コマを回すと・・・あれ?色が見える!

写真には写らず・・・残念!

写真には写らず・・・残念!

11:00から武田研究員のセミナー

「人と自然の“親子”ピクニック」で

マイピクニック・フラッグを作って深田公園でピクニック!

お菓子とお茶、クイズと絵本の読み聞かせ、

初夏のさわやかな風、のんびりと流れる時間…

お昼ごはんの後は、

run♪run♪plazaの「シャボン玉あそび」。

誰が一番大きなシャボン玉が作れるかな?

14:00から八木研究員の「ほたるシアター」では美しい写真に

うっとりしながらホタルのイロハが学べました。

「光らないホタルもいるんですよ〜」

引き続き、人と自然の会のみなさんによる

「パネルシアター」で楽しいリズム付きの

クイズをしたり光るホタルのお話を聞きました。

「ポケットの中にはなにが入っているかな?」

15:00からフロアスタッフとあそぼう

「おさんぽ♪でんでんむし」に参加して、好きな色のでんでんむしを作りました。

「さぁ、一緒にどこに行こう?」

しめくくりは、デジタル紙芝居!

今日のお話は「ぶくぶくあわわ〜森から川へのおくりもの〜」。

水生昆虫コバントビケラのことがよーくわかりました。

この他にも展示室ツアー『ボルネオジャングル探検』や

池田研究員による「解説!丹波の恐竜化石」も実施されました。

キッズサンデーの一日で

コマ、シャボン玉、ジャングルの生きもの達、

ホタル、恐竜、カタツムリ、コバントビケラのふしぎに

触れることができました。

来月のキッズサンデーは7月1日(日)。

ちいさなサイエンティストのみなさん、

科学や自然のふしぎに出会いに

ひとはくに来てみませんか?

<キッズひとはく推進室 高瀬優子>

団体でひとはくにお越しになる場合、ご希望にお応えして研究員等による「特注セミナー」を提供させていただいております。

今日は池田研究員の特注セミナーを紹介します。(写真協力:稲門塾さま)

まず、隔週日曜日に開催されているオープンセミナー【解説!丹波の恐竜化石】を約30分間、一般の観覧客とともに受講されました。

まず、隔週日曜日に開催されているオープンセミナー【解説!丹波の恐竜化石】を約30分間、一般の観覧客とともに受講されました。

産状レプリカを前に発掘当時の様子などを解説しています。

そして、実際のその化石やカエルの化石などについて解説が続きます。

ここまでは、オープンセミナーのお客さんと同一内容ですが、この後恐竜ラボ横で石割体験を実施しました。

で、今日の特注セミナーでは、カエルや小動物の骨片など10個近くの化石が発見されました!!

小学校3年生以上で25〜30名までの団体さまなら、石割体験を特注セミナーでリクエストいただきますと、研究員や連携活動グループ「Labonesラボーンズ」さんと調整のうえ、ご提供することが出来ます。期日や時間によりお応えできない場合もありますが、是非一度お問い合わせください。

生涯学習課:八尾![]()

5月19日 晴天の午後2時 黒田隊長を先頭に 隊員16名が深田公園へ 出発しました!

さっそく タンポポ発見! タンポポの茎を ハサミでちょきんと切り くち先を押さえて 吹くと 笛の出来上がりです。

タンポポの茎を ハサミでちょきんと切り くち先を押さえて 吹くと 笛の出来上がりです。

ヤマボウシの葉っぱで 釣りに挑戦〜ちぎれないように何匹釣れるかな?

枯れたクヌギの葉っぱに つまようじをさして ふう〜と吹くと風車も で きました。

きました。

隊員のみんなも 夢中に なってふう〜ふう〜(*^_^*)

草あそびは まだまだ続きます〜

チガヤのにおいも かぎました〜 <なんと桜餅のようなにおい>

アカツメ草の花をちぎって 口にふくむとあま〜い!

スギナの継ぎ目はどこでしょう?

ススキの矢を飛ばしたり クズてっぽうもパーンと鳴らしました。

最後は フジの葉っぱで 恋占い〜 すき〜きらい〜すき? 隊長の恋の行方は???

ひとはくサロンに戻って ふかたん地図も描きました。

あ〜楽しかった〜♪≪隊員の嬉しい感想のことばを いただきました〜≫(^O^)/

次回のふかたんは6月10日(日)「虫をさがそう!」です。

深田公園には どんな虫がいるかな?

みんなで探しに出かけましょう!

ご参加お待ちしています。

フロアスタッフ おの まゆみ

さあ、5月14日、いよいよ鳴く虫の季節がはじまり姫路にぎっちょん君が帰ってきたギッチョン!

西播磨地区の高校事務職員研修会に現れ、「タヨウな文化をタヨウに伝える」というテーマで珍元斎と一緒に出演したギッチョン!

今回のぎっちょん君はなかなかのジェントルマンのぎっちょん君で、老体?にムチうち鳴く虫族の代表キリギリスの暮らしを体で伝えたでギッチョン。カマキリのカマエモンとの決闘やキュート?なミツバチのハチリーナとも共演、鳴く虫の聞き分けにも挑戦し、すっかり、事務職員の研修会も珍元斎のタヨウ性ワールドにつつまれたギッチョン!

そろそろ、われら鳴く虫族の仲間が鳴き始め、夜の草むらはキンヒバリ、クビキリギスなどでにぎやかだギッチョン。

みんなもキリギリス、カネタタキ、ケラなどの鳴く虫の聞き分けができるようになると、いつもの夜の散歩の風景がドラマチックに豊かになるギッチョン!

ひとはくの八木研究員と大谷研究員の鳴く虫インストラクター講座に参加するときっと聞き分けできるようになるギッチョン。

さあ、われら鳴く虫族とともに初夏からはじまる鳴く虫ワールドへいざ、ゆかん!

みんな下記セミナーに申し込むギッチョン!

http://www.hitohaku.jp/education/12syousai/C05.html

タヨウ星人会員NO7 ギッチョン君

みなさんこんにちは\(^∇^)/

深田公園の緑色がまぶしい季節になりました。

とある日のひとはく。

この日は朝から大勢の小学生のみなさんがご来館されていました。

転地学習や林間学校、遠足など、それぞれ目的はさまざまですが、特注セミナーやスタンプラ

リーなど、ひとはくならではの体験をされて、とても楽しそうでした。(●^o^●)

その中のひとつに、お部屋の様子がオープン(ガラス窓越しに中が見える)になっていた八尾

主任指導主事の特注セミナー「かんたん化石のレプリカづくり」がありました。

ちょっと失礼させていただき撮影!ー☆

小学校4年生3クラスの児童のみなさんたちが2班に分かれて受講します。

小学校4年生3クラスの児童のみなさんたちが2班に分かれて受講します。

後半の班の人たちは前半の班の作業に興味津々♪ とても待ちきれない様子でした。

後半の班の人たちは前半の班の作業に興味津々♪ とても待ちきれない様子でした。

午後からは、今年度のトライやる・ウィークでひとはくに来られる中学2年生と打ち合わせ。

午後からは、今年度のトライやる・ウィークでひとはくに来られる中学2年生と打ち合わせ。

八尾先生〜 どうもお疲れ様でした(^◇^)

フロアスタッフ てらお ゆみこ(*^_^*)

さて、5月13日、ゾウさんの絵に会いに行ってきたゾウ。

行ってみてゾウゾウ以上、イヤ想像以上でびっくりしたゾウ。

ホンゾウに、イヤ、本当に、徳島県立近代美術館でゾウさんたちの絵は輝いていたんだゾウ。

はー、さすが美術館。すごいゾウ。担当の森さんはすごいゾウ!

ほんまにアートだゾウ。故増井光子園長(注)もきっと喜んでるゾウ!

(注:ゾウの絵展の経緯http://hitohaku.jp/blog/2012/05/post_1514/)

ゾウさんになって絵をかこうのワークショップもおおにぎわいで、大阪教育大学の学生さんたちのコマール&メラミッド役は完璧な演技で大ウケだったゾウ。大谷研究員のセミナー「ゾウは鼻が長い」も大盛況だったゾウ・・・順番待ちでたくさんの子どもたちがゾウさんになってのお絵かきに挑戦し、たくさんのゾウさんになった子どもたちの絵ができたゾウ。

徳島県立近代美術館の特別展「どうぶつ集まれ」展は6月24日まで、みんな徳島へ急ぐんだゾウ!

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/article/0008116.html

ひとはく地域研究員 河南堂珍元斎

池田市立呉服(くれは)小学校4年生のみんなと化石のレプリカづくりをしました。

ひとはくのレプリカは、本物のアンモナイトの化石から、シリコン樹脂で「型」をとって、元の化石と全く同じ形・大きさに作ります。

今日は、「オルソスフィンクテス」と「リエリセラス」のレプリカを作りました。

今日は、「オルソスフィンクテス」と「リエリセラス」のレプリカを作りました。

最初に作り方の説明を聞いて、おゆまるの色を自由に2つ選び、ホットプレート(!!)に乗せたビーカーのお湯でで熱します。プニプニに柔らかくなったところで、型にていねいに押し込みます。

特注セミナーは、来館される団体を対象にした[特]別[注]文セミナーです。

人数や部屋の利用状況にもよりますが、「おゆまるを使った化石のレプリカづくり」や「葉脈標本作り」、研究員による「講義」系、またはフロアスタッフによる「デジタル紙芝居」系や「クラフト」系などのメニューがありますので、団体観覧のお申し込みの時に、お問い合わせください。

生涯学習課:やお![]()

こんにちは ひとはくです!!

突然ですけど、「高校連携セミナー」ってご存知ですか?

博物館研究員の一般セミナーを高校生と一緒に受講するスタイルのセミナーです。先週5月11日(金)に

ひとはくで開催されました。

この日は、秋山主任研究員の「環境とともに生きる−小さな植物の戦略に学ぶ−」を県立有馬高等学校の人と自然科1年生40名が受講しました。

次回は、6月8日に「有馬富士公園で活躍する人々」(藤本研究員)が計画されています。

また、高橋研究部長の「木材化石による9000年前の植生復元」連続セミナー(3回)を県立三田祥雲館高等学校の1年次理数系進学希望者6名が、一般の方と一緒に受講しました。

2回目は5月25日(金)、実際に木材切片を作成し、樹種を同定する実習を計画しています。

生涯学習課:やお![]()

先月の4月26日(木) 兵庫県立大学附属中学校のプロジェクト学習が始まりました。これは附属中学校とひとはくとの間で交わされる「総合的な自然・環境学習プログラムの研究開発・実践研究に関する協定」に基づいて実施される学習で、第1学年時は春先にガイダンスキャンプでひとはくを訪れます。

第2・第3学年では、ひとはくの研究員が附属中学校に出向いていき、少人数によるグループごとの課題探求型学習を展開します。

開会式では、自然・環境系研究所の田原所長から、「わからない」を大切にすること。科学とは、その合理的な答え。等の話を聞きました。

その後、3人の研究員の「研究と私」のセミナー受講。ジュラシックパークやインディージョーンズ。野うさぎとヘビとイヌワシ。大阪のおばちゃんの話など、それぞれの研究員からのとても楽しい話をとおして、科学することについて教えてもらいました。

午後は、顕微鏡を使った花の観察実習と収蔵庫の見学。

今回は、生物系収蔵庫に加え、環境系・地学系の収蔵庫も見学したため、時間が足りなくなりましたが、博物館の心臓部をしっかり見ることができました。

1年次のプロジェクト学習はほぼ今回の学習で終わりますが、2年次3年次についてはまもなく連休明けから始まりますが、課題別の学習になります。

県立大学附属中学校のみなさん、よろしくお願いいたします。

生涯学習課:八尾

![]()

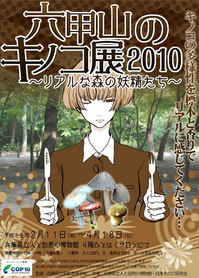

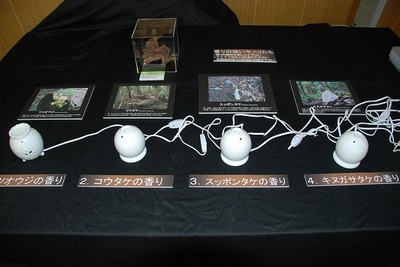

現在開催中の「六甲山のきのこ展2012」に、たくさんの方に見て頂きありがとうございます。

じっくりとケースに張り付いて見ていただいた方、ニオイを体験された方、イラストを書いてくれた方など、みなさん色んな形で楽しんで頂けたようでなによりです。

さて、このゴールデンウィークの最終日となる5月6日(日)が「六甲山のキノコ展2012」の最終日となっています。グランドフィーナーレを飾るべく、最終日には特別イベントを開催します。

さて、このゴールデンウィークの最終日となる5月6日(日)が「六甲山のキノコ展2012」の最終日となっています。グランドフィーナーレを飾るべく、最終日には特別イベントを開催します。

題しまして、「キノコでサイエンス・カフェ」で、高校生をはじめキノコ業界で活躍されている方にお越しいただき、お話していただきます。お茶をすすりながら、気楽にキノコの話を聞いて頂ければと思います。

日時は、2012年5月6日(日) 15時〜16時30分 です。

場所は、兵庫県立人と自然の博物館 4Fひとはくサロン となります。

参加は無料ですが、入館料は必要です。どなたでも自由に参加いただけます(小さい子もOK)。

もちろん、申し込み不要で、出入りも自由でのんびり過ごして下さればと思います。

話題提供は、展示を製作した県立御影高校の生徒さん、兵庫きのこ研究会の奥田さん、神戸在住のきのこ少年和田君です。キノコ展や六甲山のきのこについて、スライドや標本を交えながらのお話となります。

さらに、今回は特別ゲストとして、作家で芸術家でキノコライターの堀博美さんにもお話頂きます。堀さんは、注目の本「きのこる」の作者で、キノコと文化、歴史、映画、芸能、音楽、神秘、信仰と文系キノコ研究家としても有名です。

キャラのたつ方々が、きのこをたっぷり解説してくれます。

繰り返しになりますが、

5月6日でもって「六甲山のキノコ展2012」が終了です。

お見逃しのないようによろしくお願いします。

(みつはしひろむね)

みなさ〜ん!(^^)!

ゴールデンウィーク半分過ぎましたが・・・

いかがおすごしですか?

4月28日(土)29日(日)のフロアスタッフとあそぼうは・・・

「こいのぼりをとばそう」でカラフルなこいのぼりがいっぱい!!

材料は・・・カラフルな花紙と口の芯になる画用紙。後は目をつけて、色紙でうろこを貼れば完成(*^_^*)

ボールみたいに投げると・・・こいのぼりが飛びまーす。!(^^)!

後半のゴールデンウィークのイベントは♪

5月3日(木・祝)4日(金・祝)は「こいハットをつくろう」

5月5日(土) 6日(日) は「ミニこいのぼり」

ぜひ!!!ひとはくに遊びにきて♪(^^)♪こいのぼりをつくってね ☆

フロアスタッフ おの・つじ・にしぐち

みなさんこんにちは(*^_^*)

ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか?

今日ひとはくでは、おなじみの 「ふかたん」がおこなわれました。

きょうのテーマは、「水辺の生きもの探険隊」

隊長は、お魚博士の田中主任研究員でした。

総勢23名で、深田公園の人工池の生き物たちを観察しました。

まずは網ですくって、生きものたちをバットに入れて観察します。

まずは網ですくって、生きものたちをバットに入れて観察します。

もっと詳しく観察したい生き物は、博物館実験セミナー室の実体顕微鏡を

ミナミヌマエビ、スジエビ、アメリカザリガニ、ヤゴ(シオカラトンボ、

ミナミヌマエビ、スジエビ、アメリカザリガニ、ヤゴ(シオカラトンボ、

チョウトンボ)、メダカ、フタバカゲロウ、エラミミズなど。

観察が終わった後、生きもの達はもとの池に帰ってもらいました。(*^_^*)/

これからの季節は水辺の生き物を観察する機会がふえるかもしれません。

とは言え、水辺には危険な場所がたくさんあります。

観察する時は、じゅうぶんに注意しましょう。

本日ご参加くださいました みなさまに厚く御礼申しあげます。

ありがとうございました。

(フロアスタッフ てらお ゆみこ)

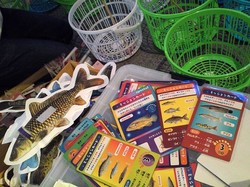

展示のまえで体験をともなって、楽しみながら学ぶことができる「フロアスタッフと遊ぼう」に新しいプログラム「川でさかなつり」が加わりました。これまでのプログラムを大幅に改訂したもので、ちょうど川にすむ生き物と餌の関係を釣りゲーム形式で楽しむものです。

ちょうど昨年の8月頃から企画と準備をはじめて、1月末にキットが完成(全部スタッフの手作りなんです!)、2月にデモンストレーションを何度か行い、ようやく通常メニューとなりました。事前演習を繰り返し、うまく釣れなかったり、釣れすぎた部分を改造したりと、結構手が込んでいます。昨日のイベントは満員御礼で、定員に限りがあるため、釣りに参加できなかった子どもさんもいて残念、ごめんなさい。

まずは、フロアスタッフの松田さんによるルール解説です。今回のプログラムづくりでリーダです。

展示の前で解説するのがポイントです。

上の写真にあるような指令が書かれたカードを最初にもらい、餌となるカードを選んで釣り糸の先につけ釣る訳です。

指令カードにある魚をつるために、必要な餌を自力で選びます。餌には、フックや磁石などのカラクリがついていて、魚の種類と合致しないと釣れないようになっています。魚は種類ごとに上流から下流へと適地に配置されています。

こんな感じで指令カードにしたがって釣って行きます。無事3匹つれると、ちゃんと釣れたか鑑定です。指令にある魚の種類は、ちゃんと上流〜下流に棲み分けていて、学習してないと効率よく探せません。

なんとか大物が釣れました。ぜひ次は実際の川で釣りに行ってくださいね。

最後は学習します。どうして、アユはアユで釣れたのか、外来種ってなに、そんなことを紙芝居で解説します。学習を後にまわすことで体験と知識が合致しやすくなります。

展示スペースと隣接したところでのワークショップ・プログラムですので、まわりの標本や展示をみながらも発展的に学ぶことができます。餌が間違っていたり、魚を見分けられないと、子ども達はお父さん、お母さんにたずねることになります。そうすると、みんなで一緒に川の生き物について学ばざるを得なくなります。親子で学ぶための仕掛けも、このプログラムの特徴です。

おかげさまで、初日ですが、トラブルもなく大いに盛り上がりました。

川の魚には、外来種、絶滅危惧種(レアアイテム)、回遊魚などもあり、もう少し高学年の子ども達の団体来館のときには、環境との関わりを含めた発展プログラムも用意してあり、Questionに対してActするかたちのプログラムの基本形がなんとか完成しました。

当館の中期目標(平成24年度まで)のなかでの重点項目として、常設展示を使った演示と来館者とのインタラクティブな交流を促進するプログラムづくりが目標に掲げられていますが、23年度中に原型ができて、あと一年引き続いて実施したのちに見直しや改良をかけてゆきたいと思います。

→ 川でさかなつりのスケジュールはコチラ(うきうきカレンダー)をご覧ください!

(みつはしひろむね)

3月17日(土)の「うきうきワークショップ 」は、ダンボールでミニパズルをつくりました。

ダンボール(27cm×17cm)を2枚用意して、1枚は1、5cmの枠をとって切りぬきます。

枠は、もう1枚のダンボールにはりつけます。

ぬりえは、4枚(ダンゴムシ、デイノニコサウルス、ティラノサウルス、モルフォチョウ)

の中から好きなものをえらんで、色がぬれたら切りぬいたダンボールにはりつけます。

ぬりえをカッターでいくつかに切ったら・・☆マイパズル☆のできあがり!!!

※カッターで切るのはスタッフの方でさせていただきました。

ピースが少ないと、「もっとむずかしくして! 」という注文も・・・(^_^;)

参加してくださったみなさんの傑作”マイパズル” です♪

パズルの枠もきれいにかざって♪☆❀☆♪❀☆♪・・・

みなさん!すてきな作品をありがとうございました (^O^)/

次回の” うきうきワークショップ ” は、

「春のモビール」3月31日(土)10:30〜16:00 です。

♪ はるよ こい

はやく こい ♪

フロアスタッフ ありむらむつこ

3月10、11日の午後3時・・・

博物館に、たくさんのムササビが飛びかいました!

・・・でも、本物のムササビでは、ありませんよ(^^;)ぬいぐるみでもないです。

紙のムササビグライダーです。

グライダーを作る前に、みんなと一緒に、ムササビのおはなしをしました。

どうやって飛んでいるのか・・・イメージをふくらませて・・・・・

いざ!つくるぞ!!

みんな真剣。でも、楽しい!

よ〜く飛ばすには、作り方と飛ばし方に、秘密のポイントがありました。

フロアスタッフとあそぼうでは、これからも、みなさまと一緒に楽しいイベントを行っていきたいと思っております。

またの、お越しをお待ちしております。

FS植山

今回(3月14日)の訪問先は、神戸市兵庫区にある中道児童館です。

まず、はじめにデジタル紙芝居「スミスネズミと100年の森」を上演。

みんな真剣にみてくれています。

紙芝居が終わって、登場するネズミの特徴を質問したりすると、

元気よく手があがり、次々に質問に答えてくれました。

児童館の近くで見られる大木(公園の木や街路樹)の写真をスクリーンに映すと・・・

「ここ私の家の近く〜」や、「しってる〜」、「毎日通ってる〜」とか、

いろいろな声が・・・。

ここで、用意した葉っぱ(クスノキ)を観察!

触ったり、透かしてみたり、匂いをかいだりします。

拡大した映像をみたりもしました。

次に、実の観察もしました。

ある実を1つずつ配って・・・ まずはさわり心地を試してみます。

まわりが軟らかいのですが、中心の方に堅い物が・・・。

そうです。大きなタネ(核)が1つ入っているのですね。

タネのまわりの果肉をきれいにとってみると、変わった形のもの

(「スターフルーツ」に似ている)がでてきました。

果肉や核を匂ってみると、「くさ〜い」と言う子が多かったです。

児童館の近くの公園に大きな木があり、この実がたくさん着いていることも紹介しました。

最後に、くるくる回るタネの模型をつくり、みんなで飛ばしました!

今回参加してくれたみなさん!

身近なところで、いろんな植物の葉っぱや実を見つけて観察してね!

(時間がなくて「はてな?ボックス」ができなくなって、ごめんね。)

児童館のスタッフの皆さま、お世話になりました。

(キッズひとはく推進室 小舘 誓治)

吾輩はイカジイである。

今日は「タヨウ星人に学ぶ生き物の不思議〜國男も見たタヨウ星人〜」展を紹介するのじい。

時は3月20日、場所は兵庫県は福崎町、柳田國男・松岡家記念館と柳田國男生家。そこに鈴木武研究員と吾輩の生みの親河南堂珍元斎がやってきたのじい。

まずは鈴木研究員のタンポポ散歩とお話。

「なんでタンポポ?」

「なんでタンポポ?」

よく聞いてくれたじい。それはじい、國男さんの著書「野草雑記」にタンポポの方言の話があるのじい。記念館周辺ではカンサイタンポポとセイヨウタンポポがあった。國男さんが見ていたのはカンサイタンポポのようだじい。

お次は、珍元斎の巨大紙芝居絵巻「タヨウ星人大集合」。

ギッチョン君とハチミツカメンが巨大絵巻を回転させてすすみ、もちろん主役はこのワシ、イカジイじゃ。

タヨウ星人の名前をあてたよい子には直筆ライオンタンポポ扇子をプレゼント!珍元斎はリクエストに答えて裏面にもタヨウ星人を描いた。描いたのはオオサンショウサウルス、シカタヌキグマ、イカジイ、アリファーブル。

スペシャルゲストは昔から日本に住んどるタヨウ星人カッパさんじい。カレをモデルに昨年披露された大谷剛研究員の「カッパ行動楽」によるサル・カワウソ・スッポン合体説を説明したのじい。

お話のあと子どもたちは短冊に自分だけのオリジナルタヨウ星人を描いたのじい。イヌハチ、ネコハチ(江戸屋猫八?)なんてのも出現したのじゃじい。

「タヨウ星人に学ぶ生き物の不思議」展はこんな感じだじい。

わしらタヨウ星人の原画だけでなく、岩槻館長のメッセージや大文字屋分店との共作3コママンガやタヨウ星人キューブ、今回書き下ろしの「天気予報士ノリツケホーセ」や「ガタロ」「スズメ3兄弟」もあるのじい。

3月31日までやっておるからじい。良い子のみんなはワシに会いに福崎町へくるんじゃぞ!

タヨウ星人 No.1 イカジイ

![]()

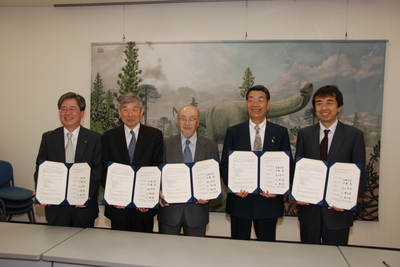

2012年3月18日、第13回ボルネオジャングル体験スクール報告会及び卒業生のつどいを行いました。

高橋晃校長が開会の挨拶を行いました。

その後、約25分間の第13回ボルネオジャングル体験スクールの映像を鑑賞し、昨年の7月26日から8月2日の日々を思い出しました。

そして第13回のスクール生26名が壇上に上がり、近況報告を行いました。

岩槻邦男館長が挨拶を行いしました。

卒業生全員とスタッフで記念写真を撮りました。

休憩の後、安間繁樹先生のキナバル山のお話を聞きました。

橋本佳明先生のボルネオジャングルスクールのお話を聞きました。

卒業生の12名の近況報告を聞きました。

最後に河合雅雄名誉館長の挨拶を聞きました。

第13回のスクール卒業生も半年以上が過ぎ、舞台上での近況報告も事後学習会以上に成長した姿を見ることができました。第12回以前の卒業生の近況報告も、それぞれの場で活躍していることが伝わってきました。

本多淳二

今回(2月28日)の訪問先は、神戸市須磨区にある妙法寺児童館です。

準備をしていると、待ちきれない子どもたちがスクリーンに映る影で、いろんな生き物を作って遊んでいます。

スタッフも加わり にぎやかです。

しかし、デジタル紙芝居がはじまると、みんな静かに聞いてくれました。

次に児童館のすぐ近くの妙法寺にも大木があるクスノキの葉っぱを観察しました。

透かして葉脈をみたり、ダニ部屋の観察をしました。葉っぱの匂いはどうだったかな。

クロマツとアカマツの葉っぱの違いも観察しました。

「はてな?ボックス」も体験してもらいました。

カエデ類の本物のタネ(果実)は、子どもたちに大人気。

1つずつタネを渡して自分で飛ばしてみます。

マツ類のタネ(種子)も同じように、くるくる回って落ちて行くことを紹介して、クルクル回るタネの模型を作って

みんなで飛ばしました。

最後に、みんなで記念撮影。笑顔になっているかな〜。

みんな〜どうだったかな? 博物館にも来てくださいね!

児童館の館長様をはじめスタッフの皆さま、お世話になりました。

(キッズひとはく推進室 小舘)

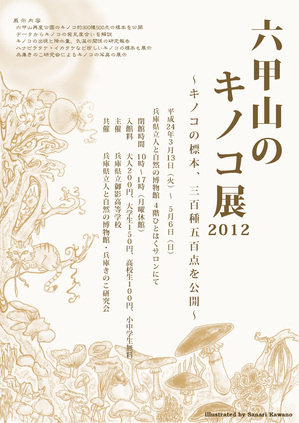

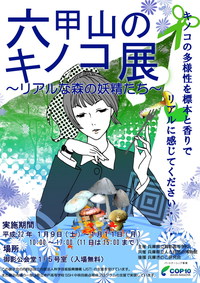

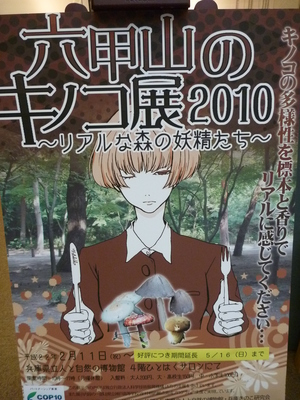

毎年恒例の県立御影高等学校による「六甲山のきのこ展2012」を、3/13〜5/6まで開催いたします。当館および兵庫きのこ研究会との共同開催となります。

毎年恒例の県立御影高等学校による「六甲山のきのこ展2012」を、3/13〜5/6まで開催いたします。当館および兵庫きのこ研究会との共同開催となります。

六甲山には、たくさんのキノコが生育していることをご存じでしょうか。今回の展示では、これまで4年間かけて御影高等学校が総合学習や環境科学部の活動の一貫として調査研究で得たキノコ標本を一堂にならべて展示します。この4年間にわたり調査した結果、四季を通じて採取した標本約340種500点余りを得ることが出来ました。これだけの種類のキノコが一堂に展示される機会は、国内でもほとんどありません。また、希少なキノコも一挙公開です。ぜひ、お越しくださればと思います。また、キノコの出現と気温、降水量との関係性を検討した研究結果のパネルや写真なども展示しています。

このような感じで、とにかく標本をできるだけたくさん陳列して、生物多様性を肌で感じとっていただければと思っています。標本は、凍結乾燥によって処理したのちに、熱処理とウレタン系の樹脂によって含浸させることで組織を硬化させて展示用の標本として製作しています。

このような感じで、とにかく標本をできるだけたくさん陳列して、生物多様性を肌で感じとっていただければと思っています。標本は、凍結乾燥によって処理したのちに、熱処理とウレタン系の樹脂によって含浸させることで組織を硬化させて展示用の標本として製作しています。

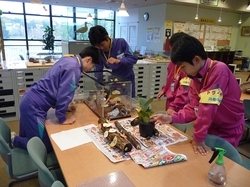

一昨日の日曜日と月曜日に御影高校の生徒たちが頑張って標本を陳列し、きれいに仕上げてくれました。上の写真は日曜のはじめた頃の様子です。ほぼ2日間でのべ14名での対応で、手早く、的確に分担作業できています。博物館実習の単位をあげたいぐらいです。

一昨日の日曜日と月曜日に御影高校の生徒たちが頑張って標本を陳列し、きれいに仕上げてくれました。上の写真は日曜のはじめた頃の様子です。ほぼ2日間でのべ14名での対応で、手早く、的確に分担作業できています。博物館実習の単位をあげたいぐらいです。

ごらんのとおり、学会発表風の展示ポスターもずらり。アカデミックな内容に関心のある方にも満足いただけると思います。これまでの活動を新聞記事から振り返って紹介しています。キノコのイラストも即興で部員のみなさんがスケッチしてくれました。

展示の案内ポスターは上のとおりです。ちょっとサイケな感じで環境科学部の河野さんがデザインしてくれました。文字をいれるところをきっちりと事前に計算して空けておき、キノコのもつ妖しい雰囲気が描かれています。

こちらは、さらに妖しいバージョンです。

こちらは、さらに妖しいバージョンです。

キノコに関心のある方だけでなく、生物多様性と気候変動のこと、学校教育のこと、展示や博物館学に関心のある人もぜひお越しいただければと思います。

最後に、いつもこの展示会の開催にあたり、兵庫きのこ研究会のみなさんには、キノコの鑑定や現地調査をはじめ、多大なる協力やアドバイスをいただきありがとうございます。この場をかりてお礼させていただきます。

(みつはしひろむね)

昨日、3月10日は「水生昆虫を顕微鏡で観察してみよう」のオープンセミナーを開催しました。

やることは、水生昆虫ブロマイドを自力でつくること。たくさんの封入標本を用意して、参加者に好みのものを選んでもらい、顕微鏡で観察。気に入れば顕微鏡に接続したデジカメで、「ぱしゃり」と撮影する。

撮影したものをそのまま小さなプリンターで出力して、ラミネートしてできあがり。顕微鏡下で撮影するだけでなく、水生昆虫(ベントス)とのシンクロ、一体化をはかり方には、封入標本が透明であることを活かした「封入標本プリクラ」も撮影してプレゼント。標本の後ろ側に顔をおいて撮影するだけ。

これで生き物への親近感が湧きます(きっと!)。

こんな感じで子どもたちは大変喜んでくれているようです。以前には、顔いりのカードを持って、野外観察会に来てくれた人もいました(ありがとう〜!)。

来年も博物館のオープンセミナーでは、こうしたイベントを開催しておりますので、ぜひお越し下さい。

(みつはしひろむね)

いつもこの時期になると、加東市立東条東小学校で年間の総決算となる授業に出向きます。10年前からのお付き合いで、最初は博物館の川の観察会に当時の小学校の先生が参加されたのがきっかけで、川の学習プログラムづくりと実施を一緒にすすめて来ました。学校のすぐ横を東条川が流れており、環境学習にはこれ以上ない立地にあります。この土地の利を活かして、毎年4年生が1年を通じて川について学びます。

いつもこの時期になると、加東市立東条東小学校で年間の総決算となる授業に出向きます。10年前からのお付き合いで、最初は博物館の川の観察会に当時の小学校の先生が参加されたのがきっかけで、川の学習プログラムづくりと実施を一緒にすすめて来ました。学校のすぐ横を東条川が流れており、環境学習にはこれ以上ない立地にあります。この土地の利を活かして、毎年4年生が1年を通じて川について学びます。

川で何度も観察や採集をおこない、季節ごとの違いや、多かった生物、台風のあとに減った生物、増えた生物などを観察します。気軽に川へと行けるので、おさらいが簡単です。このあと、採集した生物を封入標本や液浸標本として理科室に蓄積されています。

左が川の景観です。峡谷状になっているので、川には降りにくくなっています。そこで、川にアクセスしやすいように県の土木事務所で階段をつけて下さりました(旧・社土木事務所の皆さん有難うございます!)。社会資本整備の投資分はもとをとっていると思います。

川で色んな生物をとります(これは10月の様子です)。この頃には、すでにかなり慣れたもので、細かい生物まで逃さずにみつけて、バットに入れて学校に持ち帰ります。学校へは徒歩3分程度です。

持ち帰ったら、そのまま顕微鏡と液晶プロジェクターをつないで大きく写します。生きたまま観察できるので、水生昆虫らしい動きや身体の特徴を鮮明に観察することができます。

川での採集結果などは、校内のかべにたくさん掲示されていて、いつも目にすることが出来るように配慮が行き届いています。しかもレイアウトや展示も美しく仕上がっています。

一昨年の学習では、学んだことをもとに、川の模型などが製作されています。

また、5年前より、授業のなかで封入標本づくりを行っています。各班ごとに採れた水生昆虫を一目でわかるように、写真にあるような感じで標本をつくります。これらは川の学習を支える教材となります。

一昨年から、加東市と博物館が連携して実施する移動展示会「まちまるごとミュージアム」を開催しており、この展示会に東条東小学校のこどもたちが、以前に製作した封入標本や模型などを展示しました。ほんものを手にとって観察できることはとても有意義です。2月には、近畿子どもの水辺交流会でも発表していただきました。

今年の最後の授業は、あいにく雨で川には入れませんでした。しかし、学校のすぐ横が川なんで、別の対応方法があります。雨の日ようのプログラムとして、増水したときの様子を眺めて、水生生物がどのように避難しているのか、洪水でも大丈夫そうな避難場所さがしを行います。

上から観察するだけなんですが、こども達は、これまでの野外活動経験から、実に的確に答えてくれています。きちんと場合分けして、「魚は●●で、水生昆虫は●●で、貝は●●で・・・」といった具合で生き物ごとに個性があることが身体で理解されています。しかも、たずねてもいないのに、水際の草や大きな石がないと隠れられずに流されるから、新しくつくれば良いという意見も。きちんとこれまで体験してきた事に基づいて問題解決的にも思考できています。僕が講義するときの到達点としてのチェックポイントがすべてクリアーされていて驚きました。

年間を通じて、川での様々な体験学習だけでなく、事後の部屋でのかっちりとした学習、展示の製作や大勢のなかでの発表といった一連の体系立ったプログラムづくりを行われている東条東小学校の諸先生方の努力にあらため敬意を表したいです。授業に行くようになってから10年が経ち、卒業生の中から、そろそろ大学で川のことを研究する生徒が表れるかも知れません。それが楽しみです。

(みつはし ひろむね)

週末のひとはくは、1日中、オープンセミナーやイベントづくし♪館内はいつも大にぎわいです。

ひなまつりの日の「ふかたん」にもたくさんのお客様にご参加いただき、みんなで楽しく探検できました。

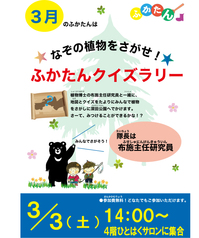

3月のふかたんの隊長は、植物博士の布施主任研究員!

テーマは「ナゾの植物をさがせ!ふかたんクイズラリー」。

ナゾの植物の地図と写真をてがかりに、植物さがしに出発です!

みんなが探す木や花には、ふしぎな巻き物が!?

この紙には、答えとなる ナゾの植物の名前が書かれているので、みんなに見つけてもらわないといけません。

当日は、前日の雨が嘘のように、春の日差しが感じられる気持ちのいいお天気でした。

植物を見つけたら、先生がお話を聞かせてくれてクイズも出題されます。

隊長の楽しいお話に、子どもたちも夢中です。

隊長のかばんからは、面白いグッズがたくさん出てきます。数日前に採取してくださっていたという、ヒメガマの穂は、じゃんけんで見事勝利した男の子が、ぎゅっとにぎると…

探険はさらに公園の奥へ。

夢中なのは、子どもたちだけではありません。大人たちも聞いたことをノートに書いてくださっていました。

親子で植物を観察している姿は微笑ましく、あったかい気持ちになります。

つぎの植物は、葉の裏や茎に毛が生えていて服にくっつく草、ヤエムグラ。このトゲをルーペで観察。

みんな歩きながら、ルーペを使って他の植物も観察していました。

茎の断面が正方形の植物も発見!?シソ科の植物、ヒメオドリコソウなど、

博物館へ戻って、みんなでふかたん植物地図を完成させよう!

「もう一回周って、復習する!?」「まだ観察したい!」なんていう嬉しいお声もありましたが、ひとはくに戻ると、もう一つの作業が。観察ノートに書いたクイズの答えを大きな紙にうつしてもらいます。

みんなすごい!!

他にも隊長から聞いたこと、見た植物の絵や名前を自由にかいてもらって完成!

じて、嬉しくなりました。

じて、嬉しくなりました。

また近くの公園や道ばたで生きている植物も、ぜひ観察してみてね!わからないことがあれば、ぜひひとはくに調べに来てください。

そして、4月のふかたんの隊長は…田中主任研究員♪

テーマは「水辺の生き物探険隊」です。池にはどんな生きものが住んでいるかな?

みんなで調べてみよう!メダカやオタマジャクシに出会えるかも!!

♪ふかたん「水辺の生き物探険隊」隊長:田中主任研究員

4月28日(土)4階ひとはくサロン14時集合

※池には入りませんが、汚れてもいい服装でご参加ください。

来月もたくさんの元気な子どもたちに会えますように、みなさまのご参加をお待ちしております。

フロアスタッフ みの あんな

3月4日の日曜日、

「"ちいさなサイエンティストのめばえ"を語ろう」を開催しました!

幼稚園、児童館などの教育関係者や博物館、科学館、美術館など施設関係者などとともに、

ちいさな子どもにもっと博物館などを利用してもらうにはどうしたらいいかを考えるものです。

午前中はフォーラム。

4人の講演者から お話しを聞きました。

まずは「Kidsくらぶ」のママから。

子どもたちと博物館との関わりなど体験したことや

これから期待することなど お話いただきました。

次に 北摂学園幼稚園の園長先生。

園児たちが「ひとはく博士」のお話を真剣に聞いている姿を紹介され、

身近な自然科学との芽生えについて発表くださいました。

そして、美術館業界などではよくご存じの

宮城県美術館で「美術館たんけん」を実施されている齋さん。

「美術館をちいさな子どもたちが利用すること」について

「たんけん」をしながら子どもたちに伝えたいことをお話いただきました。

最後に キッズひとはく推進室から布施主任研究員。

ひとはくの組織図や研究者の顏を交えながら

ひとはくが取り組むキッズへの期待をお話しました。

午後からは、待ちに待った^^

齋さんによるワークショップ「ひとはく たんけん」を実施。

あいにくの雨でしたが、齋さんには関係かったようです。

雨などお構いなしに、子どもを連れてどんどん歩いていきます。

「??」 齋さんが立ち止りました。

「なんだ・・・」ここで子どもたちが立ち止ったことを確認(;´▽`A``

「水がながれているぞ」

「雨降ってるからやん・・・」と子どもたちの一瞬の態度(;´▽`A``

齋さんが水たまりを足でつんつん。

「この水はどこからきたんだ??」

たどっていくと 樋から水が流れ出てました〜

(いつも通る通路でしたが 私はまったく考えないで歩いてました〜)

レンガの上の水はどこに向かってるんだろう?

次に 庭で・・・

枝を見つけた齋さんが 子どもたちに指令を!

「木を つくろう!」

あちこちに落ちている枝を

庭のすきまに ぐっさ ぐさっと刺して

木がたちました(〃^∇^)o彡☆あはは

どんどんいきます〜〜〜

参加者の大人の人たちも雨の中、子どもたちが真剣に探検を続けるので、

真剣についていきます^^

森の中にはなにかあるのかな〜

といった具合に 齋さんと子どもたちの世界が

できていきました。

こんなところから出てきた(*^_^*)

子ども達は雨にも負けず、思い思いに楽しんでくれたようです。

今回のフォーラムやワークショップで得た内容を元に、

ひとはくは今後も ちいさな子どもがサイエンスに興味を持ってくれるよう、

日々活動していきます。

キッズひとはく推進室 荒川・清水

最近は「こんにゃく」が芋から作られることや、手作りできることを知らない子供たちがいます。こんにゃく作りを楽しんでもらおうと、人と自然の会では来年度こんにゃく作りを企画しています。そのために1月に会員11名で予行演習をしました。

材料のこんにゃく芋は、ひとはくのジンファーム横のむしむしガーデンで春に3年子を植付けして秋に収穫しました。収穫した芋は1キロくらいまで大きくなりました。

茹であがったお芋に、分量のお湯を加えてミキサーにかけ、少し時間をおいてから凝固剤を加えてよく練ります。

凝固剤を入れて練り始めると、かすかなお芋の香りがこんにゃく特有の香りに変わります。あとは丸、四角、細長い糸こんにゃく風等、形はいろいろできます。 ゆずの皮、人参、はこべ、ブロッコリーの葉、七味とうがらしをそれぞれ入れました。他にお好みのものを入れることもできます。

凝固剤を入れて練り始めると、かすかなお芋の香りがこんにゃく特有の香りに変わります。あとは丸、四角、細長い糸こんにゃく風等、形はいろいろできます。 ゆずの皮、人参、はこべ、ブロッコリーの葉、七味とうがらしをそれぞれ入れました。他にお好みのものを入れることもできます。

形ができたら熱湯で20分ほど煮てあくを抜きます。

お湯の量、温度、凝固剤の分量、放置時間等ちょっとしたコツが必要ですが実際に体験してみると、段々こんにゃくになっていく過程がわかり、おもしろく楽しいものです。ぜひ体験してみてください。

お湯の量、温度、凝固剤の分量、放置時間等ちょっとしたコツが必要ですが実際に体験してみると、段々こんにゃくになっていく過程がわかり、おもしろく楽しいものです。ぜひ体験してみてください。

出来立てのこんにゃくはおさしみ風にして、わかめや明太子等とあえてみました。煮物だけでなく、いろいろアレンジでき美味しくいただけます。

今日の講師(会員の岡田照代さん)の説明を聞きながら、試食しました。

今日の講師(会員の岡田照代さん)の説明を聞きながら、試食しました。

来年の2月9日(土)に、人と自然の会『むしむしガーデンの会』がこんにゃく作りを行います。美容と健康にいい植物繊維が豊富なコンニャクを一緒に作ってみませんか?

来年の2月9日(土)に、人と自然の会『むしむしガーデンの会』がこんにゃく作りを行います。美容と健康にいい植物繊維が豊富なコンニャクを一緒に作ってみませんか?

ぜひご家族で体験してみてください。

人と自然の会(文:小林秀子・写真:能勢公紀)

あかりを つけましょ ぼんぼりに〜♪おはなを あげましょ もものはな♪

あさって3日は、うれしいうれしいひなまつりです♪

女の子の健やかな成長と幸せを願う日、おうちでおひなさまを飾ってお祝いをされる方も多いのではないでしょうか?

フロアスタッフとあそぼうでも、一足お先に「おひなさまづくり」をおこないました。

ひとはくのおひなさまは…じゃじゃーん!

最初は、鳥のたまごのふしぎについてお話を聞きます。種類によって、大きさや模様も様々で、面白いですね〜。

まずは、おひなさまを飾る土台にぼんぼりやたちばななどの飾りを付けていきます。

飾り台が出来たら、おひなさまを作っていきます。たまごに着物を着せて、お顔をかいて、かんむりをかぶせたり、自由に作りました。

みんなのかわいいおひなさま完成です!

ご参加いただいた みなさま、本当にありがとうございました。

世界でひとつだけのおひなさま。大切にかざってね!

そして、3/3日(土)“ひなまつり”のひとはくでは、

ふかたん「ナゾの植物をさがせ!ふかたんクイズラリー」をおこないます。

植物博士の布施主任研究員を隊長に、ナゾの植物を探して深田公園へ出かけましょう!

植物博士の布施主任研究員を隊長に、ナゾの植物を探して深田公園へ出かけましょう!

てがかりは地図と写真だけ、さーて、みんなで探せるかなー?

木や花についての ぎもんや ふしぎも、植物博士の布施主任研究員に聞いてみよう♪

時間:3/3日(土)14:00 場所:4階ひとはくサロンに集合 ※参加費無料です。(別途、観覧料が必要です)

ほかにも、1日中楽しめるイベントやオープンセミナーがもりだくさん!ぜひ、ひなまつりの日はご家族みなさんで、ひとはくへ遊びに来てくださいね。

みなさんにお会いできることを楽しみにしています。

)臨時休館日がおわり、ひとはくサロンに元気いっぱいの笑顔が帰ってきました。

休館日あけ最初のフロアスタッフのイベントは・・・「りゅうのおりがみ」

たくさんの方が参加してくださいました。

いろとりどりの折り紙をくみあわせて、今にも空高くのぼっていきそうな「りゅう」が、たっくさんできあ

がりましたっ!

翌週の11日(土)・12日(日)は「だんごむしのおめん」。

カラフルなダンゴムシのおめんをつくっていただきました。

で、でたぁ〜! 博物館は、あっという間に、「レインボーカラーのだんごむし星人」でいっぱいになり

ました。 みなさんとってもよくお似合いでした。

みなさんのこの笑顔をみることができて、フロアスタッフもとっても嬉しいです。スタッフみんなで、チョキ

チョキ、チョキチョキ準備した甲斐がありました。 ほかにも、2月はたくさんのイベントがありました。

25(土)・26(日) 「おひなさまづくり」 ・・・4階ひとはくサロン

★3月のフロアスタッフとあそぼう 15時〜

3(土)・4(日) 「復元画〜恐竜を描いてみよう」・・・4階ひとはくサロン

10(土)・11(日) 「飛べ!ムササビグライダー」 ・・・4階ひとはくサロン

17(土)・18(日) 「画はくの日〜森に生きる〜」 ・・・2階展示室

20(火・祝) 「風にのってとぶたね〜ハネフクベ〜」・・・4階ひとはくサロン

24(土)・25(日) 「春のフォトフレーム」 ・・・4階ひとはくサロン

31(土) 「川で魚つり」 ・・・2階展示室

★うきうきワークショップ 10時30分〜16時

17(土) 「ひとはくミニパズル」 ・・・4階ひとはくサロン

31(土) 「春のモビール」 ・・・4階ひとはくサロン

参加費は 無料です。時間内はいつでも参加できるので、のぞいてみてくださいね。

春は、もうすぐそこまでやって来ています!

フロアスタッフ つじ いくこ

先日、生物多様性協働フォーラムの第3回目が開催されました。

今回のタイトルは、社会の「つながり」を活かした取り組みの展開、です。まさに、多様な主体による参画と協働が意味するところのフォーラムとなりました。会場は、兵庫県庁のすぐ前にある兵庫県公館です。おかげさまで、広い公館が満席となりました。参加者数は450名で、高校生から年輩の方まで、こちらも多様性がゆたか。特に、若い世代の参加が多かったことが印象深いです。

講演では、当館の副館長の中瀬先生からは兵庫県における企業と行政と地域が協働した森林管理の仕組みとその事例について紹介。次に、滋賀県の経済同友会とともに活動されている菊池玲奈さんからは、琵琶湖汽船や滋賀銀行などの企業と連携した取り組みを、同じく滋賀県からブリジストン彦根工場での希少種保全や琵琶湖博物館と連携した取り組みが紹介されました。

フォーラムでは、兵庫県の井戸知事と滋賀県の嘉田知事の対談が、当館の岩槻館長の司会のもと行われました。対談の途中には、会場にいる研究者や環境に優しい農業を推進されている方を指名する一幕もあり、大いに盛り上がりました。90分の対談時間は、ちょっと長いかなと思っていたのですが、あっと言う間でした。会場のアンケートからは、もっと聞きたいとの声が多かったようです。

さらに、この会合には、環境省の渡邉綱男自然環境局長もお越しくださり、しっかりとエールを送って頂きました。多くの環境問題は、関西圏のなかで、府県の枠を超えて対応しなければならない課題が山積

です。しかも、再生すべき場所や保全しないといけない場所はたくさんありますが、予算、人材、人々の関心といった部分でより一層の努力が必要な状況です。こうしたネットワークを活かして、生物多様性をうまく活用し、保全し、再生してゆくことが必要になるのでしょう。このときに、博物館がハブとして大きな役割を果たせればと思います。

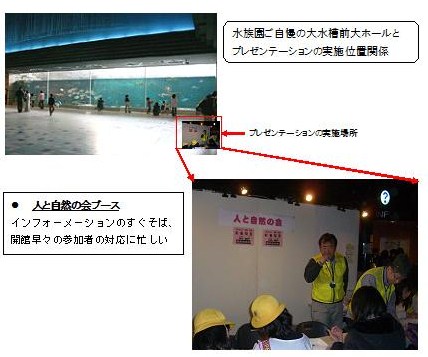

兵庫県公館のロビーでは各団体や博物館のブースが設営されました。

左上:大阪市立自然史博物館、右上:琵琶湖博物館、左下:ひとはく、右下:三重県立博物館

となります。どこの博物館もそれぞれの個性がでています。

琵琶湖博物館さんは、今回のフォーラムで移動博物館「どこでも琵琶湖博物館」のセットの一部を初披露くださりました。型どりした湖産の魚や象の歯など、ハンズオングッズが充実しています。滋賀県内だけでなく、関西圏全体で、いろんな博物館が協力して、「どこでも博物館」になることを期待したいと思います。非常に充実した会合でした。

(みつはしひろむね)

お天気に恵まれた2月11日の発表会当日は、小学生から大人までさまざまな世代の参加者224名が、52件の発表を前に活発な意見交換や発表者間の交流を行いました。

それぞれが工夫を凝らした研究や活動内容を紹介し、迫力のある発表会となりました。これらの力作ぞろいのポスターや作品展示が4/8(日)まで当館2階企画展示室周辺で展示されていますので、是非ご来館ください。

なお、受賞発表・作品は以下の通りです。おめでとうございます!(共生のひろば担当 北村俊平)

【館長賞】

OP-06 II世誕生〜産卵 ヒサゴクサキリ(第2報)

宮武美惠子(ひとはく連携活動グループ 鳴く虫研究会きんひばり)

OP-07 猪名川自然林サポータークラブ「タマムシのとぶ森づくり」

三好悦夫・柳楽 忍・白樫誠治・福本吉雄・石丸京子(自然と文化の森協会 緑部会)

PP-13 淡路島の和泉層群から産出する化石十脚類

岸本眞五(ひとはく地域研究員)

PP-11 丹波地域のホトケドジョウの保全活動

山科ゆみ子・仲井啓郎・樋口清一・大塚剛二・足立隆昭・大谷吉春・長井克己・杉本義治・矢尾健三郎・田井彰人・酒井達哉・村上俊明・上平健太(ひとはく連携活動グループ 丹波地域のホトケドジョウを守る会)

【名誉館長賞】

OP-14 高校生が取り組む地域の特産を守るプロジェクト〜「特産でECO」の活動で農都篠山を笑顔に!〜

糸川 駿・村山広夢・曹 永河・柳原大樹・庄治優介・尾上史生・金岡紗淑・木村光貴・久下雅人・小畠大樹・坂本晃熙・高岡 悠(篠山東雲高等学校)

OP-13 里山和楽会の活動〜地域とともに〜

道満俊徳(里山和楽会)

PP-20 水の中の宝石

森本靜子(ひとはく地域研究員、NPO法人シニア自然大学校水生生物科)

PP-14 鳴く虫ワールド2011

ひとはく連携活動グループ 鳴く虫研究会「きんひばり」

【審査員特別賞】

OP-05 「未来の食事を支える昆虫食考察グループ Mushi Eater」たちの挑戦!

吉村卓也・阪上洸多・堀内Ray湧也(ひとはく連携活動グループ テネラル)

OP-15 コラボで進める「わかりやすく、心に残る環境教育活動」の提案

西谷 寛(海と空の約束プロジェクト)・冨岡美帆(兵庫県立大学PSS)

PP-37 ミヤマアカネリサーチプロジェクトの取り組み

宝塚市立西山小学校

PP-33 地質模型作りで見る、みんなの山陰海岸ジオパーク

藤本啓二・藤本守美・藤本悠人・岡崎聡郎・岡 記佐子・松原 勝・松原陽子・堀家 建・北山義雄・酒井正治・荻田雅弘・谷川俊男・森本泰夫・瀬戸口厚美・河津 哲・舟木冴子・島田大二郎・長島ひとみ・辰巳淳子・辰巳萌佑子・黒川義美・田中博子・土井口賢次・市村恵美子(石ころクラブ)

【会場注目大賞】

OP-05 「未来の食事を支える昆虫食考察グループ Mushi Eater」たちの挑戦!

吉村卓也・阪上洸多・堀内Ray湧也(ひとはく連携活動グループ テネラル)

PP-33 地質模型作りで見る、みんなの山陰海岸ジオパーク

藤本啓二・藤本守美・藤本悠人・岡崎聡郎・岡 記佐子・松原 勝・松原陽子・堀家 建・北山義雄・酒井正治・荻田雅弘・谷川俊男・森本泰夫・瀬戸口厚美・河津 哲・舟木冴子・島田大二郎・長島ひとみ・辰巳淳子・辰巳萌佑子・黒川義美・田中博子・土井口賢次・市村恵美子(石ころクラブ)

本日2月11日は「共生のひろば」。

河合雅雄名誉館長の基調講演を皮切りに,口頭発表が続けられています。

「共生のひろば」の面白さはひとことでは語りつくせません。

あえて言うなら,「発表者が多様」であり「研究テーマも多様」であることでしょうか。

百聞は一見に如かず。今からでも是非おいでください(^ ^)。

口頭発表は15:00までで,その後から閉館まではポスターと作品の発表時間になります。

現在はまだ口頭発表の時間。ポスター会場は閑古鳥かな,と思いつつ行って見ると・・・

おおっ,すでにセッションが始まっているではありませんか!どの発表も,着眼点や表現方法が素晴らしくて,楽しいものばかりです。

左写真の方々は,「扇風機を使って種子がどれくらい飛ぶのかを体験してもらう」というプログラムを取り入れた発表をされていました。

いろいろ工夫されていますね。

小学生による調査やジオラマ製作アリ,学術的にも優れた発表アリ,と今年も盛りだくさんです。

以上,速報でした!

2012年2月4日にひとはくにて、近畿「子どもの水辺」交流会が開催されました。

2012年2月4日にひとはくにて、近畿「子どもの水辺」交流会が開催されました。

満員御礼です! 遠くからお越しくださりありがとうございました。

近畿地方の各府県から多数の団体が参加し、子ども達が日頃、水辺を題材として学習した成果を発表します。大阪府にはじまり、各府県が事務局を担当して、5年目の今年は兵庫県が担当です。1年間の活動の成果を総決算するという意味で、この時期なんです。

ただ、発表するだけでなく、各グループごとに、子ども達が調べた内容を発表し、他の団体の子ども達と意見交換し、その内容をとりまとめて、最後に参加者全員にむけて発表し、さらに意見交換や交流します。こうした学習は、とかく自分の学校や地域だけに、こもりがちなのですが、いろんなアプローチ、いろんなまとめ方、自然の様子を学ぶことができます。アンケートを拝見したところ、やはり、場所の違いや考え方の違いがあることが、子ども達にとっては興味深かったようです。

発表にあたっては、写真にあるように手製のポスターや小道具を駆使してプレゼンします。今回は、全体交流会の際に、ビデオカメラで発言者をクローズアップして、スクリーンに大写ししました。こうすることで、ライブ感があり、発表ポスターをつかって細かく説明したりと、大変有効でした。この技法は、ちょっと数が多いときの授業なんかに適用できそうです。

会場では、さまざまな団体さんに体験イベントなどを出展いただきました。顕微鏡で水生昆虫を観察し、デジカメで撮影してポストカードにするイベント、封入標本づくり、古代の水辺の生物化石、パックテストでビタミンCを測定するなど、交流会以外でも体験できるようなイベントを開催しました。

さて、この交流会ならではの良い点について考えてみました。それは、他の人の発表や他のところの水辺の様子を知ることで、自分のとりくみを相対化できるところにあります。実際に、会場を巡っていると、参加された親どうし、親子や引率者どうしで、「あの発表はおもしろかった」、「あのまとめ方はいい」、「話し方が工夫されている」、「あの発表にあった川に行きたい」といったような会話が実にあちこちでありました。交流の効果でしょう。アンケートをみても、やはり他の人の発表や他の水辺の様子を聞けたことが最も興味深かったようです。それと、子どもだけでなく、親や引率者にも新たな視点や知見を与えてくれます。

そんなわけで、無事に会が終了いたしました。今回の会合をすすめるにあたって、近畿「子どもの水辺」交流会の実行委員のみなさま、事務局をつとめられた兵庫県県土整備をはじめ、各府県の土木系職員のみなさま、近畿地方整備局のみなさま、河川環境管理財団のみなさま、そして、各団体を引率し、展示を出展くださった水辺での活動をリードされてきた市民団体のみなさまに、この場を借りてお礼申し上げます。

【おまけ】今回の僕のなかでの裏MVPは共立理化学研究所さんです。

会が終わってからの反省会では、水質検査で有名なパックテストの製造元、共立理化学研究所さんのスタッフによる、パックテスト漫才が披露されました。パックテストでビタミンCを測定しながら笑いをとってます。自社の商品のツボを知り尽くしたパフォーマンスに脱帽。たしかに、ロンドンの自然史博物館のサイエンス・イベントを視察にいったとき、向こうの担当者に重要なポイントを尋ねたところ、ショーは2人でやること、だった。忠告を思い出しました。ボケとツッコミはサイエンスコミュニケーションでも重要。商品の製造と販売から、体験学習のイベント、活用のパフォーマンスとネタまでお見事でした。

(みつはしひろむね)

琴引浜の鳴き砂文化館にて、有孔虫の観察会が実施されました。

観察会では、小林主任研究員に有孔虫のお話をして頂き、みんな、浜辺に打ち上げられた「小さな生き物の不思議」を実感しました。

小林研究員によると・・・

有孔虫は、わずか「1個の細胞」で生きているそうです。この点は、皆さんご存じの「アメーバ」と一緒です!

しかし、アメーバとちがって、自分の体の周りに「殻」をつくるとことが有孔虫の不思議です。

(写真は有孔虫の殻)

わずか1個の細胞でも、ここまで見事な「殻」が作れるのですね!! ちょっと感動でした!!!

ここからは、みんなで有孔虫を探しました。

有孔虫はとーっても小さいため、顕微鏡を使って大捜索です。

みんな頭をさげて、とっても丁寧に捜しています。まさに、砂の中の宝探しといった雰囲気でした!

そして、やっと見つかりました!!!

とっても小さいですが、顕微鏡では殻の模様がはっきり見えます!!

とっても小さいですが、顕微鏡では殻の模様がはっきり見えます!!

他にも、いろいろな形の有孔虫が見つかりました。

どれも「1つの細胞」なのですよ! やっぱり不思議ですよね!!

自分で見つけた有孔虫は、みんな、大切に持ち帰りました。

地元の方にとっては、いつもと違う琴引浜を実感できる観察会になったのではないでしょうか。

自然・環境マネジメント研究部 布野 隆之

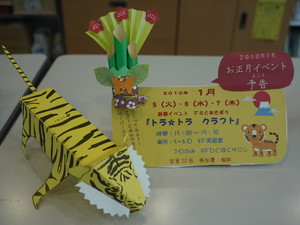

いよいよ12月も終わりに近づき、子どもたちにとっては楽しみなクリスマスやお正月がやってきますね。

ひとはくでも、新しい企画展や、新作紙芝居の上映が始まり、冬休みやお正月に備えての準備が進められています。

今年も1年間、多くの方にひとはくにお越しいただき、フロアスタッフのイベントにご参加いただきました。

フロアスタッフにとって一番嬉しいことは、ひとはくに来てくださったみなさまの笑顔です。

新しい発見があった時の喜び、一生懸命に向き合っている時、がんばった達成感でいっぱいの時、そういう瞬間を一緒に感じられることが、一番の幸せです。

そして、みなさまとの出会いによって私たちが学ばせていただけることがたくさんあります。

ひとはくへお越しくださったみなさま、本当にありがとうございました。

12月28日(水)〜1月2日(月)までは休館いたしますが、年明けの1月3日からは、楽しいイベントもりだくさん♪で、みなさまをお迎えします。

♪1月のフロアスタッフとあそぼう(土日祝15:00〜)

1月3日(火)・4日(水)「りゅうをつくってみよう」

1月7日(土)・8日(日)「お正月たこづくり」

自分だけのかっこいいたこをつくってとばしてみよう!

1月9日(月・祝)「動物すごろく」

森の動物に変身して、大きなすごろくに挑戦しよう!

♪うきうきワークショップ(10:30〜16:00※時間内はいつでもご参加できます!)

1月3日(火)・ 4日(水)「とってもかんたん化石のレプリカづくり」参加費100円

カラフルなおゆまるを使って、アンモナイトのレプリカをつくろう!

くわしくはうきうきカレンダー1・2月合併号をごらんください。

http://hitohaku.jp/top/11ukiukicalen/ukiuki1212.pdf

お正月は、ご家族そろってひとはくで新しい発見や感動に出会いませんか?

みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

フロアスタッフ 美濃 杏奈

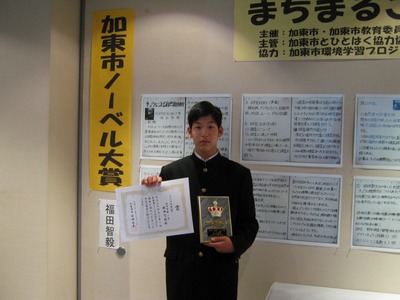

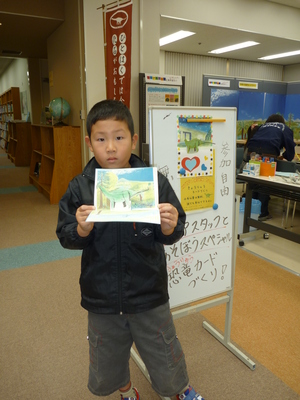

加東市滝野図書館で行われた「加東市ノーベル大賞授与式」に参加してきました。

この「加東市ノーベル大賞」は、加東市の小・中学生の夏休み自由研究から、

優秀な作品に与えられる賞です。

▲滝野図書館 ▲授与式の会場となった3階会議場

下記のように大賞1点、最優秀賞1点、優秀賞3点、審査委員賞4点が選ばれ、

安田市長から、賞が授与されました。

(市内の小・中学校からの93作品うち、42作品が入賞・入選しました。)

■大賞:「メキシコサラマンダーとの出会いから始まった変態する生物の研究」

社小学校6年 上月理彩さん

■最優秀賞:「福田のサギについて」

福田小学校4年 土井聡一郎くん

■優秀賞:「みぢかにさく くさばな」

滝野東小学校1年 高見瑛真くん

■優秀賞:「東条川の水質調査」

東条東小学校4年 石田江里奈さん

■優秀賞:「植物を使った大気汚染の研究」

社中学校2年 福田智毅くん

■審査委員賞:「ぼくのまちのかめ調べ」

東条東小学校2年 藤原岳くん

■審査委員賞:「アブラコウモリの生態」

東条西小学校4年 井上蓮也くん

■審査委員賞:「加東市の自然と生きもの博物館」

東条西小学校5年 若浦勇樹くん

■審査委員賞:「身近にある民間薬 十薬の研究」

東条中学校2年 飯田杏奈さん

この審査には、佐藤主任研究員をはじめ当館のスタッフも委員と

して参加しました。

▲安田 加東市長から賞が授与されました ▲ 授賞した皆さん

▲講評をする佐藤主任研究員

滝野図書館の2階では、それぞれの作品が展示してありました。

▲作品の展示会場となった滝野図書館2階ギャラリー

自分の作品の前で ハイ ポーズ!

▲ひとはくの展示の前でも

授賞された皆さん、おめでとうございます!!

これからも、生き物や自然、環境のことに好奇心をもって、観察したり、

調べたりしてくださいね。

(自然・環境再生研究部 小舘 誓治)

12/3(土)・4(日)の15:00〜FSとあそぼうイベント「クリスマスオーナメント」をおこないました。

↑作ったのは、こちらのクリスマスリースです。

博物館にいる森の動物たち、イノシシ・ウサギ・ツキノワグマなどをはりつけて

素敵なオリジナルリースができあがりました。

ぜひお家にかざって楽しいクリスマスを過ごしてくださいね☆

次回のFSとあそぼう12/10(土)・11(日)は「年賀状づくり」をおこないます。

(時間15:00〜、4Fひとはくサロン、定員20名)

他にも楽しいイベントをご用意していますので、ぜひうきうきカレンダーをチェックしてください。(ひとはくHPからも見られます。)

FS瀬良・西口・松田

ウサギ年も残すところ あと1か月。

今年“ひとはく”にお越しくださった皆様、フロアスタッフのイベントにご参加いただき

“ひとはく”で楽しい思い出がたくさんできましたでしょうか?

今年の思い出を写真で少し・・・。

さて、12月のウキウキなイベントは・・・

フロアスタッフとあそぼう!

12/3(土)、4(日)『クリスマスオーナメントづくり』

12/10(土)、11(日)『年賀状づくり』

12/17(土)、18(日)『画はくの日〜辰さん、ようこそ〜』

12/23(金・祝)『クリスマス万華鏡』

12/24(土)、25(日)『くるくるとぶたね〜クリスマスバージョン〜』

うきうきワークショップ♪

24(土)『チョコでつくる化石のレプリカづくり』参加費100円

25(日)『とっても簡単!化石のレプリカづくり』参加費100円

他にもデジタル紙芝居や展示室ツアーなど毎日のもよおしもあります。

12月の紙芝居は 新作「アンモナイトものがたり」です。お楽しみに!!

くわしいことは 《うきうきカレンダー》でチェックしてね(^_^)v

“ひとはく”で思い出がたくさんできた方も、今年はまだ・・という方も

どうぞ“ひとはく”へお越しくださいませ(^−^)

フロアスタッフ ありむらむつこ

紅葉も色づいてきましたネ♪

11月のふかたん!深田公園うきうき探検隊

「ドングリと色づいた葉っぱをさがそう!」

隊長の小舘研究員とキッズひとはく推進室の荒川さんと一緒に11月27日(日)行いました。

深田公園でドングリのなる木「コナラ」と「カシの木」発見!

ドングリの帽子や葉っぱの色の違いを隊長に教わりました。

大きい葉っぱ・・・もみじ?と声が・・・

隊長より、もみじにはハネのついたタネがあります。この木(楓)はフーという実がついています。

みんなトゲトゲのフーの実をさがしましたネ♪

イロハもみじ発見!

木をゆらしてプロペラのついているタネをとばして、うわぁーと歓声が

地面で踏まれても強い緑の葉っぱオオバコです。葉っぱと茎を両手でひっぱると糸がでてきましたネ♪

ドングリやいろんな葉っぱを拾って博物館に戻り、地図に拾った場所の木や実を貼り付け、探検隊員の名前をかいて完成!!

地図はひとはくサロンで飾っています。

次のふかたんは、来年3月3日(土)「ナゾの植物をさがせ!ふかたんクイズラリー」です。

布施主任研究員と一緒に写真をてがかりに、植物をさがして地図を完成させる予定です。

皆様のご参加お待ちしてまーす。

フロアスタッフ にしぐちひろこ

篠山市の中央に位置する「篠山城のお濠」で、昨年度から外来種の駆除を行っています。この11月23日にも、たくさんの方に参加していただき、外来種の捕獲イベントを行いました。

篠山市の中央に位置する「篠山城のお濠」で、昨年度から外来種の駆除を行っています。この11月23日にも、たくさんの方に参加していただき、外来種の捕獲イベントを行いました。

写真にあるように、サーフネットでお濠の端から端までを引っ張ってゆきます。

今年は、たくさんの高校生が作業に加わってくれました。篠山産業高校、篠山鳳鳴高校、有馬高校のみなさん、ご苦労さまでした。来年は、水のなかにぜひ入ってください。

(今年の捕獲状況)

(今年の捕獲状況)

(去年2010年の捕獲状況)

(去年2010年の捕獲状況)

昨年は大量に捕獲できたのですが、今年はやや少なめでした(約200匹弱)。

これは、数日前にたくさん雨が降って、お濠の水位があがってしまい、網引きによる捕獲効率が落ちたことに加えて、昨年度に根こそぎ採集した効果があったからなのか、良く分かりません。ただ、岸際に外来種の姿はほとんど見かけられませんし、捕獲数も昨年の5500匹からすると、およそ1/25以下になっているので、それなりに効果があったと思われます。ただ、残念ながら在来種は一匹も採れませんでした(途中でフナが逃げて行くのを見た人がたくさんいましたが・・・)。

今年も、オオクチバスはわずかで、ブルーギルが大半を占めていました。

ただし、超大物のカムルチーが2匹捕獲されました。

←子どもたちも興味津々。

←子どもたちも興味津々。

現在、篠山市では、生物多様性の再生に関する取り組みを推進するため、「森の学校復大作戦」という名のプロジェクトが行われています。名称は森となっていますが、市内に残るすぐれた自然環境のいくつかを拠点として、その周辺の生態系を少しづつ手作りで再生してゆく取り組みです。

この拠点のひとつが篠山城です。篠山城は、市のシンボルであり、重要文化財にも指定されていて、多くの観光客が訪れます。日本の古き良き文化を鑑賞にきた人が、お濠に眼をやると、外来種だらけ、水は汚い、というのは問題ありです。

←これがドブガイです。

←これがドブガイです。

それと、このお濠には、たくさんのドブガイが生息しています。ドブガイというと聞こえが悪いですが、水の浄化にはとても役だっています。プランクトンをたくさん吸い込んで、濾過して食べることで、窒素やリンを身体に蓄えるわけです(カモなどに食べられて系外にゆけばばっちりです)。

昨年に測定した密度だと、中規模集落の下水処理場に匹敵するぐらいの能力があります。もし、篠山城のお濠からドブガイがいなくなると、アオコや植物プランクトンが大発生し、まみどりの水になったり、臭くなるかもしれません。

その重要な役割を果たすドブガイが生きてゆくには、在来の淡水魚(フナ、ヨシノボリ、ドジョウなど)が不可欠なのです。貝の卵からかえった幼生は、池の底で暮らすまえに、魚のえらに付着して、そこで少し大きくなります。この付着する魚が在来種でないとダメで、外来種だと脱落して死亡する確率が高まります。

つまり、お濠の水質を保つためにも、外来種を駆除して、生物多様性を保全しないといけない、という訳です。ちなみに、生物多様性が消失したお濠では、水質浄化の装置を運用するだけで、年間で数百万円の費用がかかるそうです。今風の表現で言えば、「生態系サービス」というのですが、生物多様性を保全することは、財政上も有益なのです。

オオクチバスの駆除をはじめ、篠山の自然環境や再生に関心のある方は、篠山市のHPもぜひご覧下さい。

http://www.city.sasayama.lg.jp/simin/simin-morinogakko.html

(みつはしひろむね)

まずは,昆虫館のホールで,長島先生から昆虫館での学芸員のお仕事や,学芸員になるには,どんな勉強や経験をしないといけないかを教えていただきました.昆虫少年や少女だけでなく,同伴のお父さんやお母さんも熱心に聞き入っておられました.

講義の後は,いよいよ,普通は入ることができない昆虫館のバックヤードに.昆虫館での学芸員のお仕事体験です.

金色に輝くオオゴマダラチョウのさなぎが,ずらっと並んだチョウの飼育室に入って,幼虫飼育方法を教えていただきました.食草の栽培から行ったり,無農薬の野菜を探したりと,飼育の大変さが良くわかりました.

カブトムシの幼虫の飼育ケース.こんなに大きなケースで飼育しているのにビックリ.土の交換方法や成虫の餌のやり方を教えていただきました.

11月19日土曜日,ひとはくのセミナー「昆虫館学芸員体験ツアー」を伊丹市昆虫館で開催しました.当日は,生憎の大雨でしたが,総勢20名で昆虫館にお伺いして,楽しくてためになる体験をさせていただきました.

11月19日土曜日,ひとはくのセミナー「昆虫館学芸員体験ツアー」を伊丹市昆虫館で開催しました.当日は,生憎の大雨でしたが,総勢20名で昆虫館にお伺いして,楽しくてためになる体験をさせていただきました.

まずは,昆虫館のホールで,長島先生から昆虫館での学芸員のお仕事や,学芸員になるには,どんな勉強や経験をしないといけないかを教えていただきました.昆虫少年や少女だけでなく,同伴のお父さんやお母さんも熱心に聞き入っておられました.

講義の後は,いよいよ,普通は入ることができない昆虫館のバックヤードに.昆虫館での学芸員のお仕事体験です.

金色に輝くオオゴマダラチョウのさなぎが,ずらっと並んだチョウの飼育室に入って,幼虫飼育方法を教えていただきました.食草の栽培から行ったり,無農薬の野菜を探したりと,飼育の大変さが良くわかりました.

カブトムシの幼虫の飼育ケース.こんなに大きなケースで飼育しているのにビックリ.土の交換方法や成虫の餌のやり方を教えていただきました.

11月19・20日に開催された大阪自然史フェスティバルに、カタツムリたち・3Dゾウムシたちと共に参加してきました。19日はあいにくの雨、でしたが、カタツムリたちには絶好の運動日和!お客さんにアピールするためにカタツムリを数匹水槽の上に乗せると、

あっという間にあちこち逃げ出していこうとします(笑)。カタツムリくん達は大人気で、子どもも大人もみんな童心に帰って触角をつついたり、手に乗せたりして喜んでいました。

3Dゾウムシにも、メガネをかけて画面を覗いたお客さんから「おお!」と歓声が。子ども達は思わずゾウムシに触ろうとモニタに向かって手を伸ばしていました(笑)。開館から閉館までお客さんが絶えませんでした。ひとはくブースに遊びに来てくださった皆さん、ありがとうございました。

高野温子(自然・環境評価研究部)

トライやる・ウィークを終えて 篠山中学校 加藤 幸平

トライやる・ウィークを終えて、僕は短い間だったけどいろいろな事を体験できてとてもよかったです。

人と自然の博物館の一日目では本の整理や登録をしました。本の整理の時、スピードが遅かったです。スピードを速くしていけるようにしたいです。

二日目は本の移動と本立てのシールはりをしました。シールを切る時、スムーズにできてよかったです。

三日目は受付とデジタル紙芝居をしました。デジタル紙芝居の時、画面を換えるのを一回まちがえてしまったけどあまりめだたなくて助かりました。

四日目はカタツムリの水槽そうじと立版古をしました。立版古が完成しなくて残念でした。

トライやる・ウィークの4日間 篠山中学校 川口優

僕は今まで仕事がそんなに大変なものだとは思っていませんでした。だけど、今回トライやるウィークを体験してそれは大きな勘違いだったということを、改めて実感しました。

まず、初日の図書室の本の整理は思っていた以上に大変でした。図書室は一般の人は入れませんが、研究や調査をしている人のためにたくさんの本が置いてあって、専門的な本や雑誌などが数えきれないぐらいありました。そんな数の本を間違えずに整理しているのを見てすごいなと思いました。

次の日はなかなか入れない収蔵庫を見学させてもらうことができました。収蔵庫には、いろいろな動植物の標本が130万点も保管してあります。世界中の様々な昆虫や鳥などを見ることができたのでとてもうれしかったです。そのほかにも、標本を作っている部屋などを見せてもらうことができました。

3日目はデジタル紙芝居を体験させてもらいました。デジタル紙芝居とは、映像を前の画面に映してセリフを言うというものです。本番は、観客の人は大切な時間を割いてくださった博物館の職員の方々しかおられませんでしたが、それでも緊張しました。だけどみんなほとんどミスなく言えたのでよかったです。

最終日は4階のカウンターで飼われているかたつむりの水槽を掃除しました。たくさんいたので大変でした。大人と子供の違いも教えてもらいました。見分けるコツは、殻の先がまっすぐだったら子供で丸くなっていたら大人だそうです。

普通だったら体験できないようなことばかりさせてもらったので本当にいい経験になりました。ありがとうございました。

トライやる・ウィークを終えて 丹南中学校 河南寛樹

僕がトライやるで人と自然の博物館を希望して、4日間お世話になりました。

その4日間はとても楽しかったです。1日目・2日目・4日目は一般業務をして、3日目だけは、接客を担当しました。お客様の中には、僕と同年代のお客様がいてとても気まずく館内を案内しました。この仕事が一番疲れました。なので接客がとてもしんどいことがすごく分かりました。

最終日の4日目にはかたつむりの飼育ケースを掃除をしました。かたつむりが20〜30匹いてえさには、りんご・にんじん・さつまいも、などを食べていました。

サロンでは生きたオオスズメバチが飼育されていました。「危ない!」と思ったんで、スタッフに聞いてみるとあのオオスズメバチは♂で針は、持っていないそうです。♀は針を持っているということらしいです。

つかれたのは接客でしたが緊張したのは、紙芝居でした。幼稚園児(40〜50人)の前で紙芝居をよまなくてはなりませんでした。いくら幼稚園児の前だとしてもとても緊張します。ですが本番になると誰も観客席には、いませんでした。その時、丁度お昼時で、幼稚園児は外で食事中でして観客は、極めて少なく寂しかったです。

僕はこのトライやるウィークで仕事のすることの楽しさや苦しさを知りました。

将来の職業の選択時に役立てたいです。

トライやる・ウィークの感想 丹南中学校 北野康平

僕はこの、兵庫県立人と自然の博物館でトライやる・ウィークをさせてもらいました。

僕がこの事業所を選んだ理由は、社会見学などでしかあまり行かない博物館では、どんな仕事をされているのかを知りたかったからです。僕がこの事業所で過ごした四日間は、とても充実していて短く感じました。そして、トライやる中にした作業がすべて貴重な体験でした。

一日目は、自己紹介からはじまり、二日目には『フラワータウンクリーン作戦』に参加したりと、忙しかったです。そして三日目には、フロアスタッフの仕事をさせてもらいました。来館者の誘導をしたり、デジタル紙芝居をしたりしました。そして最終日は、立版古を作ったりこの文章を書いたりしました。この、四日間を通して心に残ったことは、二日目の午後の収蔵庫見学です。収蔵庫にはヘラクレスオオカブトとか、タカとかワシの標本とか剥製が置いてあったので驚きました。そのほかにも化石が大量に保管されているところも見れてかなり楽しかったです。そして何より普通の人は入れないシークレットゾーンに入れたことがうれしかったです。

この四日間で博物館のいろいろなことが知ることができてとてもいい体験になりました。このことがこれからも生かせたらうれしいです。

そして・・・・・

色を塗り始めると、とまんないですね。すごい集中力を発揮します。

そして立版古は進化しました。中学生がオリジナルの部分を加えて、より楽しくなりました。ドラえもん風なキャラクターが生まれてました。ラーメンにおはしがついたり、ナマズウシに「ポチ」なんて名付けたり、カメが遠いところに隠れていたり・・・・大人にはできない、柔軟な発想に驚かされました!!