人と自然の博物館では、以下のとおり、7月31日に、シンポジウム『小さな自然再生のすすめ』を開催しますので、ご案内を差し上げます。今回のシンポジウムでは、小規模&ローテクな方法で自然を再生させる活動で、先駆的な活動をされている方々をお招きいたしました。このような取り組みを一同に集めたシンポジウムは、国内でもはじめてのことだと思いますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご参加頂ければと思います。

シンポジウム: 「小さな自然再生のすすめ」 →こちらもご覧下さい!

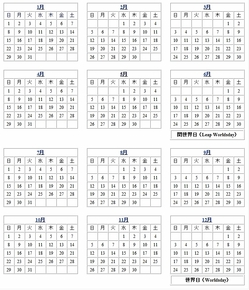

日時: 2010年7月31日(土)

日時: 2010年7月31日(土)

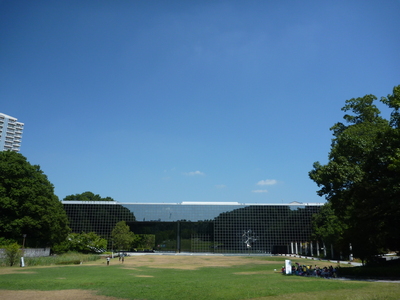

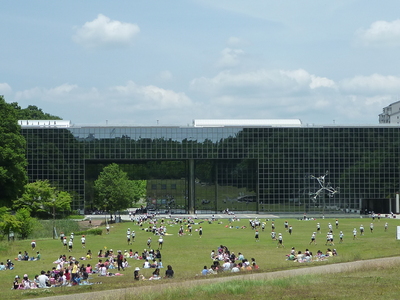

場所: 兵庫県立人と自然の博物館 ホロンピアホール

http://www.hitohaku.jp/top/visitor_info.html

時間: 13時〜17時30分

費用: 800円 (観覧料および資料代込み)

申し込み(締切 7月28日):

○電子メールの場合

mizubefmk@gmail.com (水辺のフィールドミュージアム研究会)宛に、

「小さな自然再生のすすめ参加」と明記のうえ、

氏名、連絡先(住所・電話・FAX・電子メール)を送信ください。

○はがき及びFAXの場合

兵庫県立人と自然の博物館「小さな自然再生のすすめ参加」と明記のうえ、

氏名、連絡先(住所・電話・FAX・電子メール等)をご記入ください。

住所:兵庫県三田市弥生が丘6丁目 FAX 079-559-2033

*申し込み頂きましたら、こちらから返信させていただきます。

(電子メールの場合、数日たっても返信がない場合は再度お申し込みください)

なお、電話での申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

【特典! オールカラーの冊子をプレゼント】

先着100名様には、小規模な自然再生を特集した

「ローテク&エコテク風土記〜川もまちも元気になる!」

(リバーフロント整備センター・2010年3月刊行)

を配布いたします。

----------------------------------------------------------------

【趣旨】自然再生には行政主導の大掛かりなものから、地方行政や市民団体等による小規模な活動までたくさんあります。しかし、予算規模、周辺との調整事項、実行体制のことを考えれば、大規模なものはそうそうできるものではありません。現状では、小規模で容易に、多様な主体が取り組むことできる方法論の開発が、生物多様性の保全には欠かせない、ということになりますが、そういった方法論は普及していません。地域の人々によって、「努力のしかたが分かる」実践活動と、それを支える方法論が必要とされています。今回、この「小さな自然再生のすすめ」シンポジウムでは、市民団体が地域の自然再生に貢献しうる大きな可能性を示すとともに、自然再生や修復の技術共有を目的とした事例紹介を行います。より効果的で成果をもたらす活動は、各地の団体による成功事例および失敗事例の情報交換から始まります。このシンポジウムでは、現場にて、実践的な活動を展開されている方々に講演していただき、各地でこうした自然再生の取り組みを普及させるための基盤をつくることができればと思います。

【講演者、講演内容】

■基調講演

○浜野龍夫(徳島大学)

タイトル:「水辺の小わざ」

川づくりの新理念「水辺の小わざ」は、多自然工法や近自然工法のことでは

ありません。流域全体の生態系をより豊かにするために、川の中のいろいろな

生きものの一生や川全体の特性を把握し、小規模でありながらもその水辺に

ふさわしい効率的な改善策を様々な視点で工夫する取り組みです。

山口県発の川づくりの平成維新と紹介され、今や全国に波及している

水辺の小わざを紹介します。

○佐竹節夫(コウノトリ湿地ネット)

タイトル:「市民の力でコウノトリの餌場づくりに挑戦中―湿地再生あれこれ―」

肉食で大飯喰らいのコウノトリが里で暮らすには、並みの自然では

おぼつかない。 畦に囲まれた水田が最適だが、基盤整備が隅々まで施された

生産農地では自然再生に限界がある。

そこで、休耕田に水を張り、放棄田に堰を設けて水を溜め、草地に穴を掘って

水を引き込んでいる。小さな湿地でも数が多けりゃネットワークもできるだろうと。

■事例報告

○服部泰樹(里山レンジャー)

タイトル:「都市公園内の放棄水田を復活させる」

三田市の郊外にある有馬富士公園内に残された放棄水田を再生し、それらを

活用した自然体験プログラムを実施している。再生にあたっては、草刈り、広葉樹の

植林を行い、周縁にのこされた水路や畦などの希少種に十分に配慮した。

放棄水田の水利は、ソーラーパネルを用いて排水路からポンプアップするほか、

沢水を導水・貯留している。また、カスミサンショウウオの産卵場の創出を参加型の

学習プログラムで実施した。

○大山謙(上流武庫川ルネッサンス懇談会)

タイトル:「オオサンショウウオとタナゴの通り道づくり」

三田市を流れる羽束川には、特別天然記念物のオオサンショウウオの遡上を

阻害する堰が複数みられる。そこで、武庫川上流の自然再生を考える懇談会が

中心となり、“重機を用いない低予算”での階段づくりを2箇所で試みた。

第1基は、近隣の小学生とともに鉄線カゴで製作したところ増水によって

変形したため、第2基では、コンクリートの会所枡を用いることにより、

階段の強度を高めた。両階段ともに、施工後遡上が確認された。

○三木進(こどもとむしの会・佐用町昆虫館)

タイトル:「災害復旧は、小さな自然の再生から」

「佐用町昆虫館」は、県の昆虫館を引き継ぎ、昨年4月にNPOによって再開。

自然の中での観察が人気を呼んだが、8月、台風による土石流で、多くの

貴重植物や昆虫を育む園庭が、深さ1mもの土砂に埋まった。

スコップ1本、手作業による復旧が始まり、延べ450人が、8カ月間に

わたって奮闘。

館を埋めた流木や石を逆に利用し、並べて花壇や橋にした。

一部は土を入れ替え、昆虫の食草を植え、井戸を活用し水辺も復活させた。

○久加朋子(水辺のフィールドミュージアム研究会)

タイトル:「都市近郊に残存する小規模な水辺生態系の再生」

都市近郊あるいは市街地内には、生物の生息環境としての機能が劣化した

自然環境が多数認められる。 人々にとって身近な地域に生きる生物の

生息環境を取り戻すにはどうすれば良いのか?

講演では、当団体が水辺生態系の再生にむけて実施してきた2事例

“ソーラーパネルを活用した水田魚道”と”コンクリート3面張り河川のホタル再生”

の失敗から成功までを紹介する。

■先進事例から学ぶ

○岩瀬晴夫(北海道技術コンサルタント)

タイトル:「小技術からはじまる“見試し”」

身近な自然への意識の高まりに呼応するがごとく、

旧建設省は「多自然型川づくり」通達(1990)を出しました。

蛇行・瀬淵・水際が大事だと言われ続け、過剰なお題目の先行に苛立ちながら、

はや20年。小さな技術による“見試し”が技術向上に通じると信じ、

野生生物の生息場づくりを試行錯誤してきた背景(計画論)と実践例を提示いたします。

主催:水辺のフィールドミュージアム研究会・兵庫県立人と自然の博物館

助成:花王株式会社

このシンポジウムは、「花王・コミュニティミュージアム・プログラム2009」の

助成を受けて開催いたします。

![]()

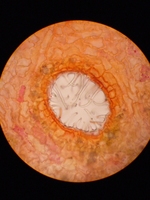

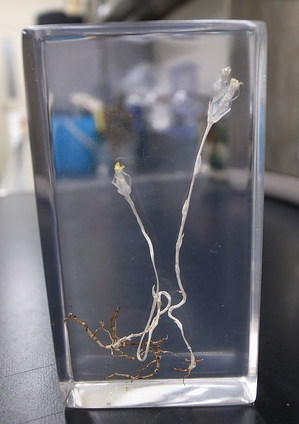

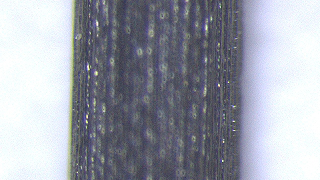

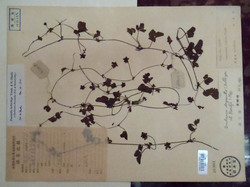

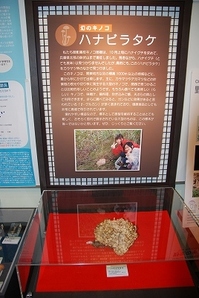

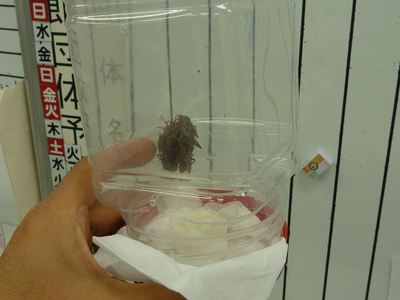

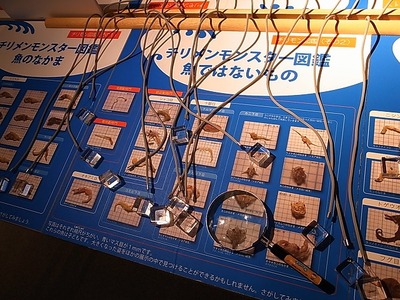

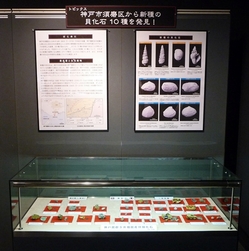

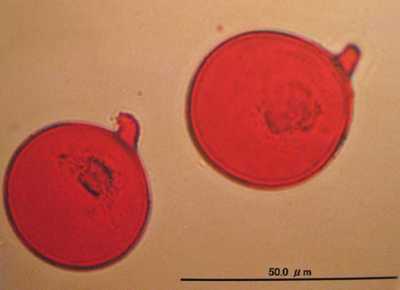

このような感じで、とにかく標本をできるだけたくさん陳列して、生物多様性を肌で感じとっていただければと思っています。標本は、凍結乾燥によって処理したのちに、熱処理とウレタン系の樹脂によって含浸させることで組織を硬化させて展示用の標本として製作しています。

このような感じで、とにかく標本をできるだけたくさん陳列して、生物多様性を肌で感じとっていただければと思っています。標本は、凍結乾燥によって処理したのちに、熱処理とウレタン系の樹脂によって含浸させることで組織を硬化させて展示用の標本として製作しています。

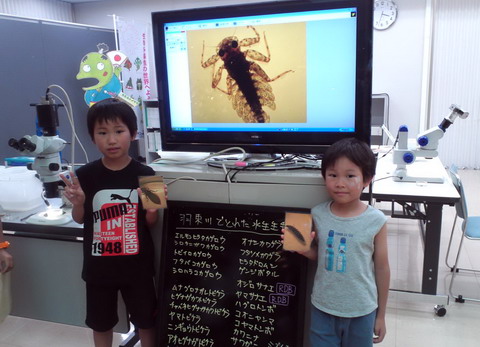

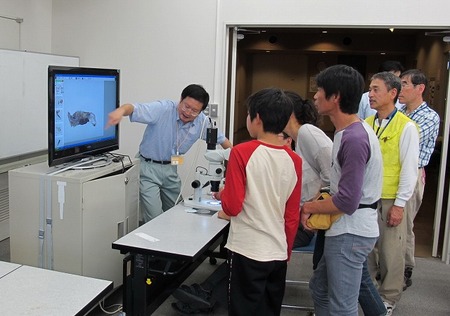

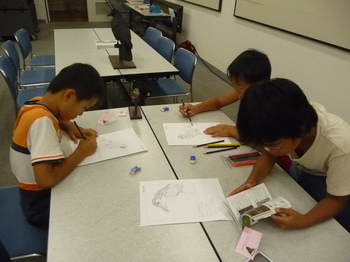

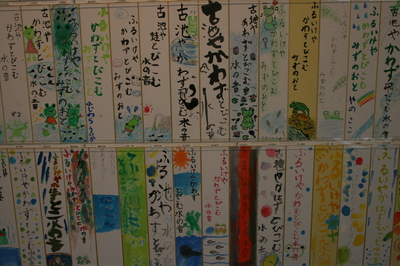

いつもこの時期になると、加東市立東条東小学校で年間の総決算となる授業に出向きます。10年前からのお付き合いで、最初は博物館の川の観察会に当時の小学校の先生が参加されたのがきっかけで、川の学習プログラムづくりと実施を一緒にすすめて来ました。学校のすぐ横を東条川が流れており、環境学習にはこれ以上ない立地にあります。この土地の利を活かして、毎年4年生が1年を通じて川について学びます。

いつもこの時期になると、加東市立東条東小学校で年間の総決算となる授業に出向きます。10年前からのお付き合いで、最初は博物館の川の観察会に当時の小学校の先生が参加されたのがきっかけで、川の学習プログラムづくりと実施を一緒にすすめて来ました。学校のすぐ横を東条川が流れており、環境学習にはこれ以上ない立地にあります。この土地の利を活かして、毎年4年生が1年を通じて川について学びます。

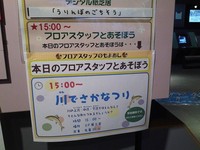

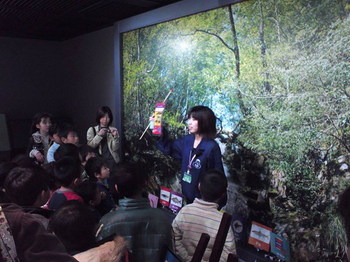

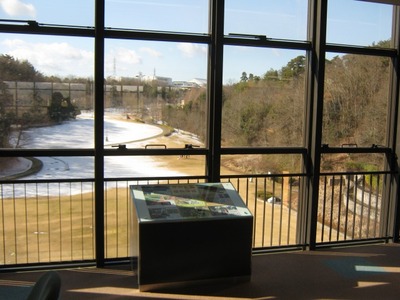

2012年2月4日にひとはくにて、近畿「子どもの水辺」交流会が開催されました。

2012年2月4日にひとはくにて、近畿「子どもの水辺」交流会が開催されました。

(みつはし ひろむね)

(みつはし ひろむね)

ひとはくが火事?なのか?

ひとはくが火事?なのか?

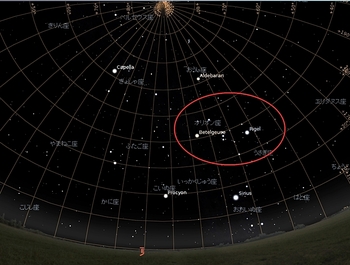

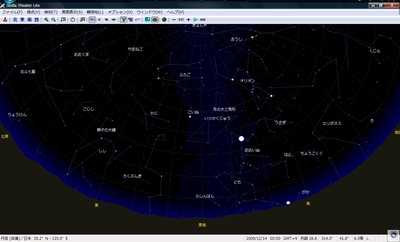

左の劇的な写真ですが、私が撮影したわけではありませんが、右側のタテの光がISSで、その左側に斜めに光っているのがHTV-2ということです。

左の劇的な写真ですが、私が撮影したわけではありませんが、右側のタテの光がISSで、その左側に斜めに光っているのがHTV-2ということです。

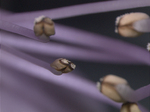

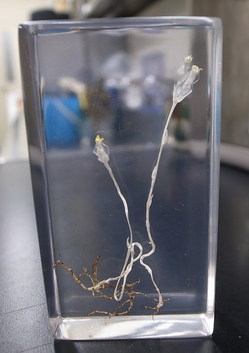

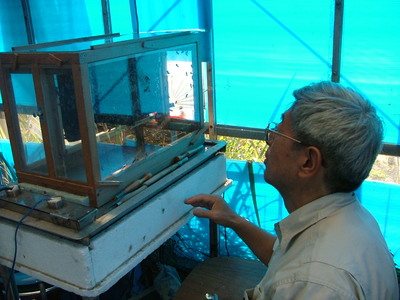

ウミホタル(Vargula hilgendorfii)は、甲殻類のミオドコーパ目に属する海産無脊椎動物です。

ウミホタル(Vargula hilgendorfii)は、甲殻類のミオドコーパ目に属する海産無脊椎動物です。

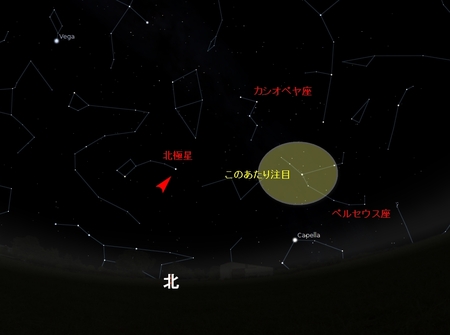

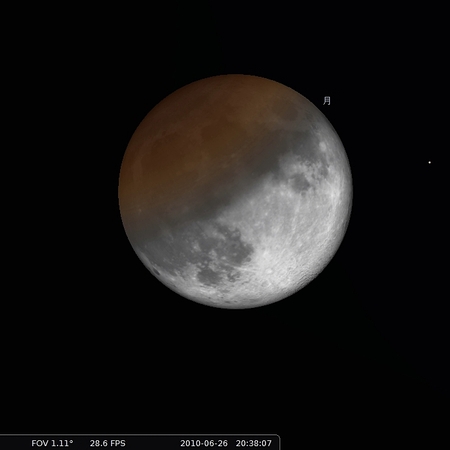

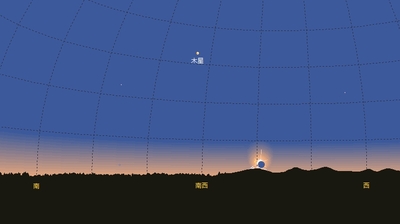

19時13分の様子。

19時13分の様子。

-thumb-400x300-5366-thumb-400x300-5367.jpg)

-thumb-400x300-5368-thumb-400x300-5369.jpg)

-thumb-400x300-5372-thumb-400x300-5373.jpg)

-thumb-400x300-5370-thumb-400x300-5371.jpg)

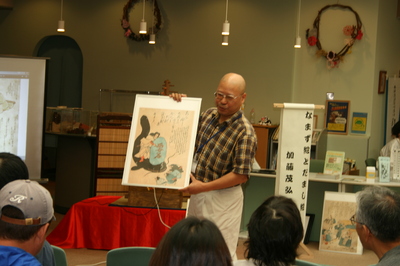

つづいては、加藤研究員の「なまず絵」。

つづいては、加藤研究員の「なまず絵」。