フタバガキは熱帯雨林のジャングルに生えている高い木だよ。根っこは倒れずに大きく育つために板のようになっていて、

タネには羽がついているよ。

早速、とぶタネを作ってみよう(^^♪

出来たらとばしてみるよ!

くるくるくる...

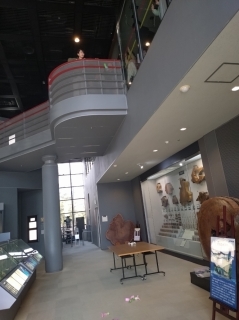

もっと高い2階からも!!

くるくるくる...

みんなうまくとばすことが出来ました(^^)v

面白かったね。おうちでもとばしてみてね。

来週の三連休もひとはくはイベントもりだくさん!

ぜひ博物館におこしください。お待ちしております。

フロアスタッフ一同

今回で21回目を迎えた「共生のひろば」、地域の自然・環境・文化を自ら学び伝える活動を行っている方々が、お互いの活動を知り、活動の質をあげ、新たな展開のヒントを得る場として開催しています。

9:15の受付開始と同時に、多くの団体が準備に入りました。

発表は、11:00からとなっていましたが、すでにそれぞれのポスターの前では、発表のリハーサルとともに、お互いの発表を見学する姿が数多く見られました。

開会にあたり、岩槻名誉館長からのメッセージの代読とともに、頼末主任研究員から本日の進行について説明を行いました。

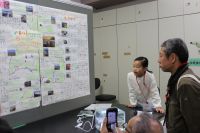

◎コアタイムの様子

今回の発表参加は58団体、61のブースに91のポスターが掲示されています。

コアタイムとして、ブースごと割り当てられた奇数番号と偶数番号に分かれ、時間を区切って発表が行われました。

|

|

|

|

|

|

小学生から高校生、地域をはじめ、様々な団体の皆様に発表をいただきました。参加された多くの方から、質問や貴重なご助言も頂き、研究者同士のよい交流の時間が持てたようです。

◎ギャラリートーク

「エチオピアでの古人類学調査 --過去、現在、未来」

(地球科学研究グループ 加藤茂弘研究員)

◎加藤茂弘研究員より

30年以上にわたるエチオピアでの調査から、コンソ遺跡での古人類化石の年代決定や、170万年前から80万年前に至るアシュ―リアン石器文化の発展のようすを紹介しました。

ちょっとした研究の裏話にもふれたことで、多くの方に楽しんで頂けたかと思います。

次年度も「覚めることのない知的好奇心」を待たれた多くの方々が「共生の広場」に参加されることを期待しています。

◎村上哲明館長講評

今年も、多くの皆さまが、それぞれの興味・関心にもとづいて取り組まれた調査・研究等の成果を、

ポスター形式で発表してくださいました。

私も拝見しましたが、皆さんの情熱が伝わり、大変楽しく拝聴いたしました。

発表は、発表されるご自身の学びにもつながる貴重な機会です。

ぜひ来年も引き続き、ご発表いただければ幸いです。

◎実行委員頼末主任研究員より

今年で21回目を迎えた共生のひろばですが、多くの方々にご参加いただきました。

新規で参加された方も多く、地域の皆様の活動発表と交流の

場としてしっかりと根付いてきていることを実感しています。

今からまた来年が楽しみです。