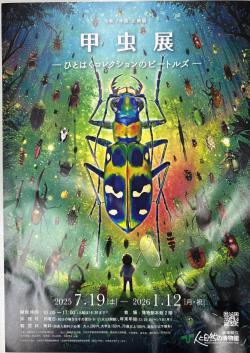

7月19日からひとはく2階企画展示室で開催している「甲虫展 ~ひとはくコレクションのビートルズ~」が、スタートから折り返し点を過ぎ、残り約3か月弱となりました。

今日は、山田主任研究員によるギャラリートークが行われました。

この甲虫展では、展示会場を以下の10のエリアに分け展示を行っています。

1 甲虫とは 2 たくみなくらし 3 いろいろな甲虫 4 多様なすみか

5 見た目がすごい甲虫 6 兵庫の甲虫 7 プロの技 採集と標本作製

8 珠玉の寄贈コレクション 9 人とのかかわり 10 みんなの甲虫研究

今日は、一般のお客様の他に、丹波市立青垣いきものふれあい館イベントに出席された方もこのギャラリートークに参加していただきました。

予定の時間を大幅に過ぎても熱心に研究員に質問したり、自分のスマホに収められた昆虫の写真を見せたりしながらギャラリートークは続きました。

今回の企画展は、学校団体様に特に好評で、虫のことを学んだ子どもたちが、連日熱心に展示を見学してくれています。この企画展は、令和8年1月12日まで実施しています。

ひとはくコレクションのビートルズたちをぜひご覧にお越しください。

◎参加したみなさまのコメント

・研究員に詳しく説明していただき、時間があっという間だった。

・兵庫県にゆかりのある甲虫もたくさんいることがわかった。

・見たこともないめずらしいたくさんのムシがいてすごかった。

・知っているようで、知らないことがたくさんありました。

説明がおもしろかった。

◎山田主任研究員より

会期はあと3か月ほど残っています。

とにかく多くの標本を展示していますので、ぜひ何度でも足をお運びいただき、

すみずみまでご覧ください。

11月にもギャラリートークの開催を予定しています。

(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)