「みんなの学校がある加古川は都市ですか?」

研究員が尋ねます。

「都市!」「田舎!」生徒の声。

今日は、加古川市立平岡南中学校1年生のみなさんが、セミナーに参加してくれました。

本来なら90分の講義が、今日は短縮バージョンで実施です。

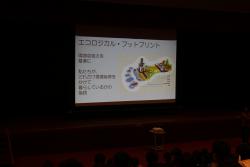

自然環境を持続的に維持していくためには、とても広い土地が必要なこともわかりました。

狩猟、採集で暮らしていた縄文時代から、農業や産業革命をへて私たちのライフスタイルは大きく変わってきました。

現在日本の人口密度は300人/㎢を超えています。

普段当たり前のように過ごしている便利な生活は、環境に対して大きな負荷をかけていることがわかりましたね。

日本の人口がピークだったころに生まれたみなさんが、80歳を迎えるころ日本の人口は約3700万人に減るとの予測もあります。

環境に大きな負担をかけている今の暮らしを、今後どうしていくのか?

私たちに課せられた大きな問題ですね。

◎参加した生徒の感想など

・便利な生活が当たり前と思っていた。

・自然を維持していくには、たくさんの土地が必要なことがわかった。

・環境に大きな負荷をかけない生活をするために、私たちに何ができるかをしっかり考えていきたいと思いました。

◎福本優研究員より

「人口密度」の変化に着目しつつ、その時々の人の暮らし方の変化を見て、人間活動の地球環境への影響を考えてもらいました。

参加いただいた生徒から「人の暮らしも大きな自然の一部だと再認識した」という感想をいただくことができ、身近な暮らしと環境の関係に想いを馳せてもらうことができました。

毎日の暮らしの中で、「誰から、何を買うか?」と考えるだけでも、環境負荷を考えられるのだ

なぁと近所のスーパーでも感じてもらえると嬉しいなと思います。

(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)

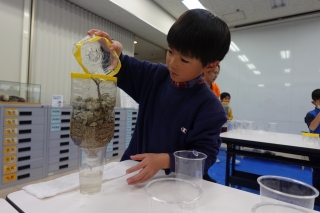

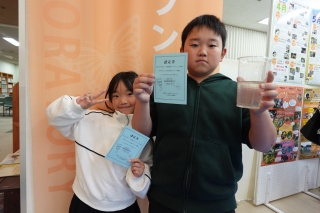

ろ過とは汚れた水をきれいにする方法です。

まずは、はかせにろ過装置の作り方を習います。

習ったことを踏まえて自分で装置を作ります。

材料の綿、軽石、砂の量を自分で考えて、ペットボトルに詰めていきます。

完成した装置に、ビオトープで汲み取った泥だらけの水を流し込みます。

真っ黒な泥水、きれいになるのかなぁ?

何度も何度も装置に流します。

透明な水になってきたかな?

水をきれいにするってとても大変だね。

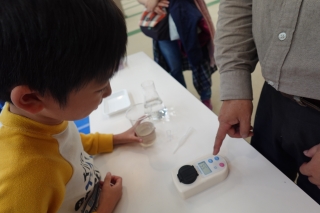

水が本当にきれいになっているかを、機械を使い測定します!

今回の目標は「20」!

みんなの結果はどうかな?

みんな目標をクリアできたね!ロカロカ名人に認定だ♪

最後にはかせから自然の中にあるろ過装置についてお話を聞きました。

自然界では、川や海が自然のろ過装置になって、きれいな水が保たれているんだね!

本日は、たくさんのご参加ありがとうございました!

次回12/6(土)のはかせと学ぼう!は、「ちいさなちいさな化石をさがそう!~クリスマスヴァージョン~」です!

ぜひ、ひとはくにお越しくださいね!

私たちフロアスタッフは毎週末、楽しいイベントを開催しています☆

フロアスタッフ一同

今日のフロアスタッフとあそぼう!は「きょうりゅう骨パズル」を行いました。

大きな木のパズル、兵庫の恐竜タンバティタニスをみんなで完成させます!

まずはタンバティタニスのたんたんついてについてお話を聞きました。

最初に発見されたのはろっ骨だって!

どこの骨かな?どんな形かな~?よ~く見て~

チャレンジは2回しました♪みんなの協力のおかげで1回目より2回目のタイムがはやくなりました!

最後にがんばりましたの印タンバティタニスのハンコを押しました。

楽しかったですね♪

ご参加ありがとうございました☆

明日16日も関西文化の日入館無料です。たくさんのイベントもご用意しています。

ぜひ、ひとはくへお越しください\(^o^)/

フロアスタッフ一同

11月12日、秋晴れの1日、ひとはくでは団体様向けの各種セミナーが行われています。

ひとはくの近所にある狭間小学校から3年生のみなさんが、環境体験学習の一環でひとはくに来てくれました。

今日のセミナーは高野研究員による「どんぐりゲットだぜ!」。

深田公園には、5種類のドングリがあるそうです。

皆さんは、何かわかりますか?

それぞれの特徴を聞いて、探しましょう。

さあスタート、みつかるかな。

中には、ちがいを見分けるのが難しいのもあるようです。

子どもたちは、積極的に研究員にたずねていました。

できたら、かくと(殻斗)がついているほうがいいですね。

下に落ちているのは、虫が入っている可能性が高いようです。

自分たちで作ってきたドングリ入れはすぐにいっぱいになりそうですね。

また、ホロンピアホールでは、姫路市立書写中学校1年生のみなさんが、田中研究員の「化石から読み解く生物進化」のセミナーを受講しました。

私たちの住んでいる兵庫県は5つの地域、但馬、播磨、丹波、摂津、淡路の地域に分かれています。

それぞれの地域の地層から発見される化石の紹介があり、書写中学校がある播磨地域で発見された化石の紹介もありました。

本館にもその化石がありますね。

タイムマシンがあれば、大昔の生き物を見ることはできますが、そうはいきません。

しかし化石は、過去の生き物の残したあと、その化石を調べることで生物の進化を調べることができます。

DNAを調べる分子進化学、化石を調べるのが古生物学、その学びのスタートとなったでしょうか。

午後からは、武庫南小学校3年生のみなさんが、橋本研究員の「クイズで学ぶ!身近な自然の植物のこと!」のセミナーを受講しました。

このセミナーは、クイズを通して、みんなも知っている身近な在来植物や外来植物について学ぶセミナーです。

各学校に関連するご当地問題もあり、今回は尼崎の市花についての問題もありましたね。

どうして、その花が市の花になったのかも教えてもらいました。

バラ科の果物もたくさんありましたね。単にクイズに答えるだけでなく、その答えからつながるお話がおもしろくためになる楽しいセミナーです。

担任の先生が、「それ、授業で教えたよ!」と声をかけていらっしゃいました。

みんな正解だよね。

本日最後のセミナーは、髙田研究員による「地域防災と神社」のセミナーです。

今日は、箕面市防火協会の皆様に受講いただきました。

普段地域防災について中心となって活動されているみなさまでした。

髙田研究員によると、和歌山県の津波や土砂災害の危険がある市を調査したところ、なんと90%を超える神社が津波や土砂災害の可能性が低いところに建っていることがわかったそうです。

そして、少子高齢化が進み地域コミュニティーが希薄になってきた地域の神社を中心として、新たな地域づくり、健康、そして防災への取り組みの実践を知ることができました。

予定にはなかったのですが、妖怪を活用した防災への取り組みの紹介もありました。

バラエティーに富んだひとはくのセミナー、詳しくはホームページをご覧ください。

学校や地域の学びにぜひ「ひとはくセミナー」をご活用ください。