また一段と寒くなってきました。

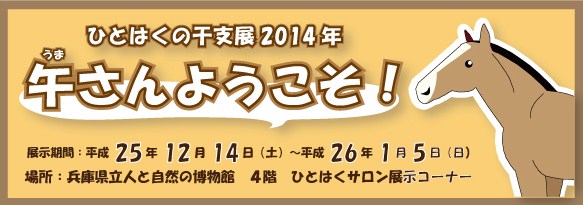

明日、12/14(土)から、恒例の干支展「午(うま)さんようこそ」が始まります。

2014年の干支(えと)は「午(うま)」です。「馬」にちなむ生き物や自然に関する展示を行います。ウマの頭骨、馬(ウマ、コマ)の名前がつく植物(アリマウマノスズクサ)や昆虫(カマドウマ)、岩石(瑪瑙)などが登場します。

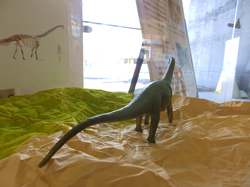

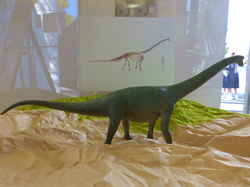

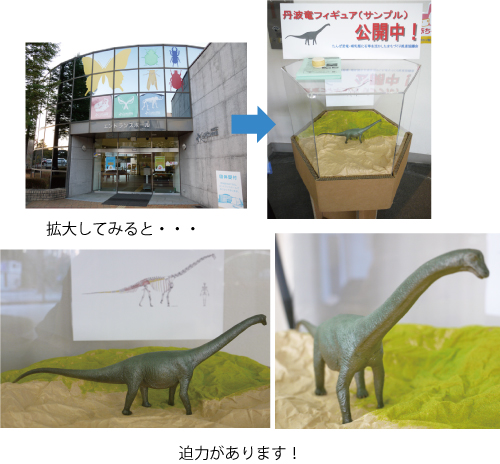

また、干支がらみで午(うま)ではなく竜(たつ)の話しですが、ただいまエントランスにて「丹波竜フィギュア」のサンプルが展示されています。

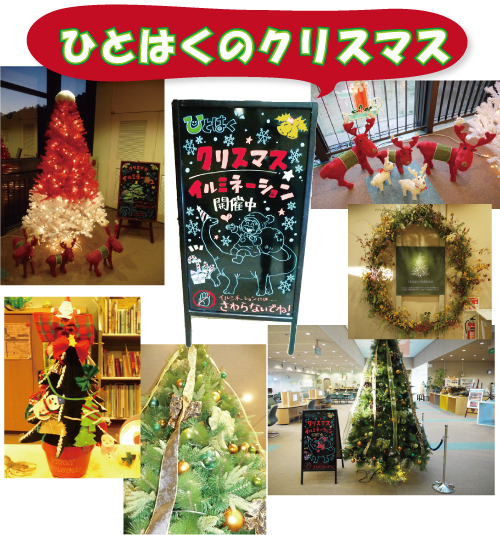

博物館では4Fサロンをはじめ、クリスマスイルミネーションがとても華やかですよ!

ぜひ、みなさまで博物館にお越しください。 フロアスタッフまつだ

今日は館内に休館日のポスターを貼りにいきました。

じゃじゃーん。

さて、ひとはくは12/28(土)~1/2(木)まで休館となります。

来年の1/3(金)から開館しますので、お正月はご家族でぜひひとはくにお越しください。

お正月の楽しいひとはくの情報は…うきうきカレンダーをご覧ください♪

http://hitohaku.jp/top/event.html#event

そして、1/6(月)から2/7(金)までの期間は、臨時休館となりますのでご了承ください。

みの あんな

深田公園の木々が色づき、秋だなぁなんて思っていたら...季節はすっかり冬に移り変わり。

日に日に寒さは増していきますが、ひとはくに来てくださるお客様の笑顔で、心があたたまる日々です♪

4階のひとはくサロンの、赤と白のクリスマスツリー。

じつは、サンタさんの帽子です!毎年この時季になると、素敵なツリーがお目見えするので、私たちスタッフも楽しみにしています。

フロアスタッフのイベントも、楽しい企画がいっぱいですよ♪

12月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)のフロアスタッフとあそぼうは

「クリスマス特別企画~チョコで作る化石のレプリカ」

おゆまるで作るレプリカ作りは、何度か体験してくださった方も多いと思いますが、

今回はアンモナイト化石のあまーいレプリカを作ります♪

本物のアンモナイト化石を使って型どったホワイトチョコレートに、クリスマス感いっぱいのデコレーションをしてみよう!

本物のアンモナイト化石を使って型どったホワイトチョコレートに、クリスマス感いっぱいのデコレーションをしてみよう!

プレゼントにも喜ばれるかも♪

23日(月・祝)うきうきワークショップは「コノハムシペーパークラフト」

ボルネオジャングルにかくれんぼしているコノハムシ♪実はとっても魅力的な虫なんです。みんなで標本を見ながら、作ってみよう♪

ボルネオジャングルにかくれんぼしているコノハムシ♪実はとっても魅力的な虫なんです。みんなで標本を見ながら、作ってみよう♪

他にも12月の楽しいイベントについては、うきうきカレンダーをご覧ください。

クリスマスムードたっぷりのひとはくに、ぜひ遊びに来てくださいね!

みなさまのお越しをお待ちしております。

フロアスタッフ みの あんな