5月30日(木) トライやる・ウィーク最終日

トライやるウィーク最終日を迎えました。最終日の活動の様子をご紹介します。

セアカゴケグモの巣をそのまま回収し、クモ、クモに食べられた死骸や葉など仕分ています。クモがどういったものを食べているのか分析調査中です。

まとめとして深田公園のコケマップを仕上げています。採集したコケの名称と採取地点を地図に示しました。

完成した手作りの「深田公園コケマップ」は、ひとはくサロンで掲示を検討中です。お楽しみに!

震災関連の記事が掲載されている新聞を、日付を確認しながらファイリングするなど環境系の収蔵庫整理を手伝ってくれました。

各班ごとの作業も終了し、最後にまとめを日誌に記入しています。その後、お世話になった博物館職員に挨拶を済ませ解散しました。

また、セミナー等を機会に博物館に足を運んでくださいね!

情報管理課 阪上勝彦

5月29日(木) トライやる・ウィーク3日目

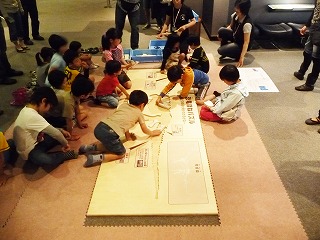

博物館でのトライやるウィーク3日目の様子をお伝えします。途中、中学校の先生方も活動の様子を見学に来られました。本日3日目の活動の様子をお伝えします。

50cm×50cmの区画で土の中の生き物の調査を手伝いました。プログラムのための事前調査を手伝ってもらっています。 大きいものではヤスデ・ミミズ・ダンゴムシがいました。この後、土を持って部屋に戻り、土壌の中の小さな生物を観察します。(写真右)

深田公園でコケの採取し、採集した地点を白地図に印を入れています。この後、コケの名称を確認します。

環境系の収蔵庫では図書の配架を手伝いました。そのあと、パソコンに向かって図書登録が待っています。

明日は最終日、最後まで気を抜かぬよう頑張ってください!

情報管理課 阪上勝彦

5月28日(水) トライやる・ウィーク2日目

博物館でのトライやるウィーク2日目の様子をお伝えします。昨日に引き続き3班に分かれて活動しました。

標本棚の各部品を確認しながら組み立てました。その後再び分解して棚ごとに部品に印を入れ倉庫へ移動しました。 同じ部品でも、歪み等で一致せず悪戦苦闘・・・

依頼のあった植物の封入標本を紙やすりで磨きました。仕上がりはご覧の通り。展示物の標本も、こんなに磨くのかと驚かされました。

セミナー(箱庭づくり)の材料を準備しています。午前中は石洗い、午後は粘土や樹木の部分を準備しました。 完成品はこのようになるそうです。(写真右)

残り2日、明日はどのような活動が待っているのでしょうか。お楽しみに!

情報管理課 阪上勝彦

5月27日(火)

本年度のトライやる・ウィークがスタートしました。

博物館では三田市立長坂中学校、八景中学校、富士中学校、ゆりのき台中学校、西宮市立塩瀬中学校、宝塚市立

西谷中学校からそれぞれ2名、計12名の中学生を受け入れています。

本日お世話になる研究員を紹介、その後3班に分かれて活動しました。各班の様子は下記のとおりです。

セミナー「カメラ作り」で使うための材料を準備しています。 カメラの原理を確認しながら、効率の良い材料を求めながら改良を重ねました。

秋のイベントに向けて「羽根ペン」を開発中です。 最初にストローで先端の形状をいろいろと試しました。その結果をもとに羽根ペンとして試作品を作りました。

深田公園でコケを採集し、博物館に戻って種類ごとに特徴を観察しています。 この後、種類ごとに採集地を地図に示すことになります。

残り3日間、この機会に博物館の裏側の仕事を経験し、理解してくださいね!

情報管理課 阪上勝彦

ヒゲナガチマダニ雄成虫

ヒゲナガチマダニ雄成虫