ユニバーサル・ミュージアムをめざして53

聞いてみて、初めてわかることがある-2

三谷 雅純(みたに まさずみ)

兵庫県の中学生には、地域のいろいろな場所を選んで行ってみて、そこで職業体験を積むという制度があります。「トライやる ウィーク」と呼んでいます。<ひとはく>にも何人もの中学生がやって来ます。博物館員の「修行」をしていくのです。今年は、わたしもお世話しました。ただし、お世話はしましたが、お返しに、多くのことを教えても、もらいました。<ひとはく>の建物で、車イスでは不便なところを探してもらったのです。わたしがお世話した男の子は、日頃から電動車イスを利用していました。この課題は、彼にしかできませんでした。

館内で見つけた困ったところは、床の段差でした。段差にはスロープが付けてあるのですが、上るには車イスのモーターでも大変でした。その上、下りるのにも介助がないと、スロープが短くても恐いのです。わたしにもマヒがあるのですが、障がい者がスロープや階段を下りるのは、本当に恐いのです。

展示の前の幼児用の踏み台は、車イスには邪魔になります。踏み台がないと小さな子は展示が見えません。かと言って、車イスの人も展示が見たいのです。これには困りました。全国の皆さん、何か良いアイデアがあったら、ぜひ教えて下さい。

☆ ☆

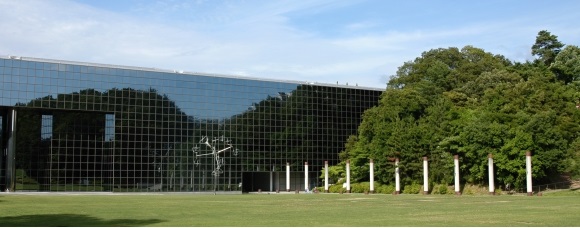

4日間の内、3日目と4日目は、博物館の外側を見て回りました。

三田市はもともと山がちな地形ですので、<ひとはく>のあるフラワータウンにも、大小の起伏があります。博物館はそんな中に作られたので、どちらに行っても坂に突き当たります。そこを車イスで行くには誰かに助けてもらうか、いっそのこと諦めるしかありません。でも、諦めていたのでは、「トライやる ウィーク」の課題を遂行(すいこう)することはできません。博物館の裏手にはダラダラ坂が続いているのですが、その坂でも、車イスの人が自分ひとりで上り下りするのは無理だと思います。今、「無理だと思います」と書いたのは、障がい者は、その障がいをもたない人が想像もしていなかったことが、できてしまうことがあるのですが、その坂は、車イスの中学生が自力で上り下りするのは、どう考えても無理だと思うからです。

ボランティアの人に引いてもらって、あるいは押してもらって、坂は乗り越えました。ただし、案の定、その坂を下り、また上ると、男の子はへとへとに疲れていました。肉体的にと言うよりも、精神的に疲れたのです。

4日目は、屋上に出る方法を考えました。何とか車イスで行く作戦を、ふたりで考えます。ミッション・インポッシブルです。

前にも書きましたが、階段は車イスでは無理です。羽根がないのに「飛べ」と言っているのと同じです。では、どうするか? 昨日、長いダラダラ坂では苦労しました。へとへとに疲れてしまいました。

博物館周辺のことをよく知っているわたしが、助け船を出しました。

車イスで屋上に上がるには、

① 博物館の通用門のそばのスロープを利用する。一番、簡単です。しかし、この方法は、車イスでは勾配がきついかもしれません。

② 博物館から100メートルほど離れた商業施設のエレベータを使う方法。この方法は勾配がなく、楽ですが、人混みをかき分ける必要がありそうです。人混みで疲れてしまう可能性があるのです。

③ 商業施設のそばのスロープを上る方法。でも、これだと①とあまり変わりません。

④ 時間はかかりますが、ぐるっと深田公園を回って、反対側から屋根に取り付く方法。深田公園を回るには、1キロほど歩かなければいけません。

作戦会議の結果、このよっつの方法があるとわかりました。後は男の子が、それぞれのコースの良いところ・悪いところを判断して、自分にとって、どれが良いかを選ぶことです。

迷いましたが、結局、②の博物館から100メートルほど離れた商業施設のエレベータを使う方法を選びました。実はわたしも、②が一番、車イスに向いているのではないかと思っていたのです。ただし、わざと②に誘導したのではありませんよ。

☆ ☆

たかが100メートルです。ですが、途中、何カ所もの障壁がありました。まず博物館と商業施設の間にある道路です。車が通ります。横断歩道を探さなくてはなりません。次に段差です。フラワータウンは、いたる所に段差があると言いました。商業施設の前にも大きな段差があるのです。それを避けるようなスロープを見付けたい。しかし、スロープの勾配は恐いかもしれません。それをクリアーしたら、今度は人混みです。商業施設の中には大勢の人が歩いています。その人たちを避けて、エレベータを見付けるのが、また一苦労でしょう。

あれこれ工夫し、苦労しながら、やっとの事でエレベータを見付けました。これで上の階に行けます。もう安心です。

ところが、エレベータは目的の階には止まりませんでした。目的の階には、決まった時間が来なければ、止まらないのでした。このことは、わたしも知りませんでした。決まった時間は午前10時です。幸い10時はもうすぐです。「どうする」と聞くと、「10時まで待つ」と答えました。

10時になってエレベーターが目的階に止まる時間になると、突然、ガラガラとシャッターが開き、専門店街の店が開きました。男の子はびっくりしましたが、シャッターが開くところは初めてだといって、興味深く見入っていました。シャッターが開くところだけでも、商業施設までやって来た甲斐(かい)があったというものです。でも時間はありません。先を急ぎます。

商業施設の次は、三田市の公共施設やスイミング・スクールの入ったビルです。そのビルを抜けると、直接、歩道橋に出ます。それが博物館の屋上に続く一般歩道になっているのです。

「ここが屋上だよ」と言うと、キョトンとしていました。そして周りを見回してみて、やっと自分の状況がわかったようでした。「登頂(とうちょう)の記念写真を撮ろう」というと、ピース・サインを出しました。屋上に当たる歩道を、端から端までぐるっと回って「下山」しました。「下山」では、博物館近くのスロープを、ボランティアの人の力を借りて下りてみました。

☆ ☆

男の子は<ひとはく>が、はたして自分を「トライやる・ウィーク」に受け入れてくれるかどうか、とても不安だったそうです。車イスで博物館員にトライすることなど、できるのだろうか。字は書けるが、ふつうよりも大きな字だし、ハサミは使えるが、ぎごちない。何よりも疲れやすい。疲れやすいという事を、博物館の人はどこまでわかってくれるだろう?

基本的には、わたしも同じです。わたしには、脳塞栓症(のう・そくせん・しょう)の後遺症があります。車イスは使わないのですが、マヒした右手で字を書いたり、ハサミを使ったりすると、とても疲れてしまいます。第一、それほど長時間は続けられません。ですから、わたしの作業を補佐して下さる方が必要なのです。でも、わたしは仕事を続けています。なぜ仕事を続けているかというと、きっと、わたしにしかできない事があるはずだと、固く信じているからです。

「きっと、わたしにしか、できないことがある」。それは何だろうと、わたしは今でも探し続けています。あなたの「トライやる・ウィーク」の記録ノートに、わたしは「課題をやりとげました。これからもがんばって」と書いてしまいました。あなたは、十分、がんばっているのにと、書いてしまってから後悔しました。今、書き直すとしたらこう書きます。

「課題をやりとげました。これからも、未来の『博物館員』をめざして下さい」