月の第1日曜日は「ひとはくKids(キッズ)サンデー」です。

4月のKidsサンデーは、晴れでした。しかし気温はやや低く、少し肌寒い感じです。

ひとはくの周辺に植えられているヤブツバキ(千重咲き品種)のピンク色の花は満開。

コブシは、1本の木に2つほどのつぼみが、ほころんでいる状態です。

コブシの花、はやく咲かないかなあ---

▲ヤブツバキ(千重咲き品種)の花 ▲コブシのつぼみから白い花びらが・・・

Kidsサンデーのプログラムの様子などの報告で~す。

午前中は、

研究員による「草の葉っぱや茎のかんさつ」、絵本や写真集がいっぱいの「絵本の国」や、

フロアスタッフの「デジタル紙芝居」、「展示解説」などが実施されました。

◆「草の葉っぱの茎のかんさつ」では、外に出て特徴のある葉の付き方をしている草をさがして観察します。

セミナー室で研究員から、冬を過ごした草の葉っぱのお話を聞いてから...みんなで深田公園へ。

芝生地のところで草をさがします。

▲ 草の葉っぱのお話 ▲みんなで草をさがしています

研究員から説明を受けながら、草の葉っぱや茎をじっくり観察します。

▲この葉っぱ は~ この茎 は~

▲ じっくり、かんさつ。

参加してくれたみなさん、時間がすくなくて、ごめんなさい。(研究員談)

(だれだ~、「早く終わってよかた~」と言っている子は~)(研究員余談)

◆「絵本の国」は、やさしい音楽が流れ、ゆったりとした空間でいい感じ~。

深田公園の芝生地で行われる予定でしたが、少し肌寒い気温だったので、館内で。

たくさんあるので、どれにしようかな~と迷っている子も。

絵本を読んでいる彼、写真を撮るために、声をかけてしまったので、カメラを意識しています。

▲好きな絵本みつかったかな? ▲カメラを意識している男の子

午後は、

フロアスタッフの「フロアスタッフとあそぼう!」、「デジタル紙芝居」、

NPO法人 人と自然の会さんの「ダチョウの卵の殻でストラップ作り」、「パネル シアター」、

研究員のオープンセミナー「解説!丹波の恐竜化石」、

「くるくる回るタネの模型をつくろう!<アオギリのタネ>」などが実施されました。

◆「フロアスタッフとあそぼう!」では、『春のチョウをつくろう!』で

チョウの工作をしました。

その様子は、ひとはくブログの 4月2日付けの

「こんにちは!フロアスタッフです♪~フロアスタッフとあそぼう!春のチョウをつくろう!の巻~」

に報告があります。

(こちらを ごらんください。→ http://www.hitohaku.jp/blog/2017/04/post_2294/ )

また、フロアスタッフによる午後の「デジタル紙芝居」は、「くるりん・ひらりん 空のたび」で

くるくる回るタネ のお話でしたよ。

▲デジタル紙芝居を上演しているシアター

◆「ダチョウの卵の殻でストラップ作り」では、卵の殻にキラキラしている材料や

カラフルなマニュキアなどで思い思いに、くっつけたり、塗ったりします。

▲ 人と自然の会の皆さんが受付されてます ▲キレイなストラップ(みほん)と材料

親子で作って、ハイポーズ。すてきなストラップが出来ました!

▲ 親子で作りました!

◆「パネル シアター」では、はじまる前に、「ぐーちょきばーで、なにつくろー」と、

みんなで楽しそうに歌っていましたよ。

今回の「パネル シアター」は、『もりのくまさん』『はらぺこ あおむし』『みつばち マーヤ』のお話でした。

▲ 子どもたちも 前にでてきて歌ってます ▲『もりのくまさん』のパネルシアター

◆「解説!丹波の恐竜化石」では、

いろんな恐竜の特徴や、鳥類と恐竜の関係など、ジェスチャーを加えながら

研究員から詳しく解説がありました。

▲いろいろな恐竜の解説中 ▲鳥類と恐竜の関係の解説中

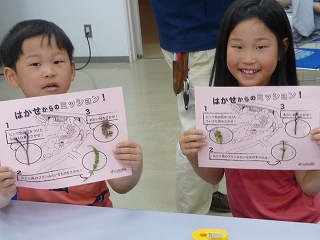

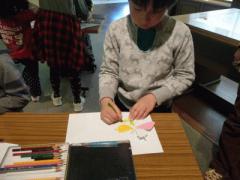

◆「くるくる回るタネの模型をつくろう!」では、研究員がアオギリという木のタネを上に投げて

くるくる回って落ちる様子をみんなでかんさつしたり、自分たちでも飛ばしてみましましたよ。

その後、アオギリのタネの模型を作りました。

▲アオギリの本物のタネを飛ばしています

▲ アオギリのタネの模型を作っています

みんな、うまく作れたかな?

▲みんなでタネの模型を飛ばしてみたり、「くるくる回るタネをもつ植物」などの展示を見ました。

この日は、キッピー山のラボ(三田市有馬富士自然学習センター)のスタッフさんが

応援に駆けつけてくれて、プログラムの準備や 子どもたちのサポート、写真撮影など

を担当してくれました。お疲れ様でした。

参加してくれたみなさん、楽しんで もらえましたか?

次回の Kidsサンデーは、5月7日(日)に行われます。

ご家族みんなで、ひとはくへお越しください!

Kidsサンデープロジェクト 小舘