ひとはくへの団体来館が難しい学校を訪問する「小さな学校キャラバン」シリーズ。

9月30日(金)は、

神崎町立越知谷小学校へ行ってまいりました!

とてもおしゃれな校舎ですね~

川のせせらぎも聞こえます。教育環境は抜群ですね!

準備の様子です!

博物館実習の大学生のお兄さんも準備から参加しました!

ハラビロカマキリもはじめてのキャラバンで緊張しています!(笑)

昆虫標本にライトをあてると宝石のような輝きが!(感動には細かな演出が大切ですね)

午前中はゆめはく&展示見学です!

校長先生もあるものを持って・・・

展示の恐竜にちなんで・・・校長先生が「恐竜ひょうたん」を持ってこられました!

別名「ダイナソーコード」 たしか・・ユウガオの変種で・・

アメリカでは魔除けとして栽培されているようです。

八木研究員のハラビロカマキリを利用した道徳学習?

みなさんいい子にしていますか!ハラビロカマキリの下を通れば・・・

うそをつく子は・・ハラビロカマキリに食べられちゃうぞ~

みんなは冗談とわかっていても・・・ハラビロカマキリのリアル感に圧倒され・・・

一瞬シーンと・・・・ハラビロカマキリの下を通れば、みんな笑顔です!

給食の時間です!

研究員も各クラスで児童たちと一緒に給食をいただきながら・・・

みんなは研究などの色んな質問していましたね!

午後はみなさんお楽しみのセミナーです!

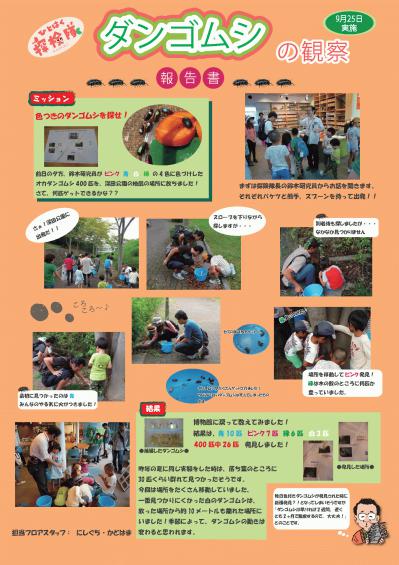

1~2年生は八木研究員の越知谷の昆虫採集

3~4年生は半田研究員の越知谷の植物

5~6年生は古谷研究員の越知川の石を調べよう

今回のキャラバンは、博物館に出向くのとはちがい、

興味対象が焦点化され、一つの展示物やセミナーに対しても友達同士の意見交流などで

より深く興味をいだかせることができたのではと思います!

みなさんの感想を一部ですが・・・紹介しますね~

2年生女児

「恐竜と虫がやってきた。」

アクティブセンターに、恐竜と虫がやってきました。中に入ると、恐竜の頭の骨がありました。大きかったです。

他に、おおさんしょううおの本物の骨があってすごかったです。他にも魚が入っているやつもありました。

外に出てみると、虫を積んだ車がありました。車の中を見てみると、本物の虫が飾られていました。

きれいな蝶々がいっぱいいて、私は青い蝶々がきれいだなぁと思いました。他にもきれいな蝶々が見られてよかったです。

1年男児

「先生あのね。」

博物館で、カブトムシを見つけて、嬉しかったよ。マツモ虫を捕まえて嬉しくて、他にもいっぱいつかまえたよ。

2年女児

「博物館が学校に来た!!」

私は、博物館が来る前に楽しみにしていました。朝の会をやっているときに、まだかな、まだかなぁと思っていました。1時間目と2時間目は、 いつもと一緒でしたが、3時間目の途中、博物館を見せてもらいました。1番すごかったのは、ティラノサウルスの骨とカマキリの大きいやつです。

キャラバンカーにも乗りました。昆虫がいっぱいました。その中で私が、1番好きな蝶々が見つかりました。光ってて綺麗です。

お昼ご飯は、八木先生と食べました。給食は、T先生とR君の好きなかぼちゃコロッケでした。 また、5~6時間目に虫取りをしました。虫を捕まえるのが楽しかったです。私は、バッタとカマキリと蝶々を捕まえました。蝶々は、カマキリが食べるので、 Rちゃんにあげました。虫取りが終わると捕まえた虫を、教室に持って入り、八木先生の話を聞いたり、お友達が捕まえた虫を見たりしました。

育てるのが難しい虫と、育てるのが簡単な虫も教えてくれました。話が終わると八木先生とお兄さんが帰ってきました。でも、ちょっとしてから、八木先生が網を置いて帰っているのに気が付きました。でも、八木先生が帰る前に気がついてよかったです。 帰る用意をしていたら、バッタの飛び跳ねる音がして、カマキリにバッタがかまれた気がしました。おかしいなと思って、Rちゃんに聞いてみたら、 Rちゃんが、「Mちゃんが捕まえた虫が、お土産を置いていったんとちゃうか?」と言いました。私はほんまやなぁと思いました。

今日は1日楽しかったです。また、博物館の人が来たらいいなと思いました。

学校でのアクティブラーニングの支援・実物資料を提供できることが、博物館の強みです。

書物やウェブからは得られない本物の「実感」を、教室に!ですね。

帰る時はみんなで来てくれて、大きな声であいさつしてくれてうれしかったです!

スタッフ 半田久美子・古谷 裕・八木 剛・坂田昌隆・中前純一(記)

「小さな学校キャラバン2016」はこちら