兵庫県立人と自然の博物館(ひとはく)の恐竜タスクフォースを中心とした研究員が関わる講演会や展示、イベント、出版物、出演などについてお知らせいたします。お問い合わせ先について、別途表記のないものは当館となります。詳細は各URLでご確認ください。なお、今後の新型コロナウイルスの影響等によっては、各イベント等の開催について変更が生じる場合があります。その際は、当館ホームページ上でご案内申し上げます。

<ひとはく主催の企画>

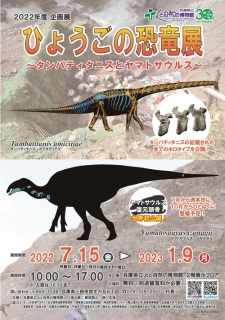

●企画展「ひょうごの恐竜展~タンバティタニスとヤマトサウルス~」

兵庫県において、丹波地域と淡路地域からの恐竜化石の発見は一躍脚光を浴び、現在ではともに新属新種の恐竜として学名が与えられています。さらに県内産の恐竜の歯や卵殻の化石も着々と研究が進められています。本企画展では、県内産の2大恐竜をはじめ、恐竜の歯や卵殻等に注目して、その特徴に迫ります。また、当館が県民と協働で実施している調査研究や普及教育の紹介のほか、3D映像やクイズなどのデジタルコンテンツもお楽しみいただきます。

期 間:2022年7月15日(金)~2023年1月9日(月・祝)

場 所:兵庫県立人と自然の博物館 2階展示フロア

展 示 物:化石資料210点、生体復元模型11点、現生資料5点、デジタルコンテンツ11点

参 加 費:無料(入館の際に観覧料のみ必要)

https://www.hitohaku.jp/exhibition/planning/dinosaur2022.html

●花粉を顕微鏡で観察しよう(半田研究員)

花粉はどんな形をしているでしょう。花から花粉を取り出して、顕微鏡で拡大して観察しよう。

日 時 2022年8月20日(土)10:30~11:30

場 所 4階実験セミナー室

対 象 小学3年~6年生限定

定 員 5名

受 講 料 無料

備 考 10時~4階実験セミナー室前で先着順にて受付。*定員になり次第受付は終了します

https://www.hitohaku.jp/MusePub/eventdetail/?id=20324

●A26 葉の化石を調べよう:クスノキとポプラのなかま(半田研究員)

神戸層群の葉の化石の観察会を毎年実施しています。今年はクスノキのなかまとポプラのなかまを対象にします。葉の化石をたくさん見てみたい方におすすめです。

日 時 2022年9月11日(日)10:30~12:00

場 所 4階実習室

対 象 高校生~大人

定 員 10名

受 講 料 500円(高校生350円)

申込締切 8月22日(月)

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A26

●A27 小さな化石の大きな発見(小型爬虫両生類化石について)(池田研究員)

兵庫県丹波市、丹波篠山市に分布する篠山層群からは丹波竜に代表される恐竜類とともに、カエルやトカゲといった我々が一度は目にした事がある小さい生き物の化石が多数産出しています。本講座では、普段あまり注目されないカエル、トカゲ化石に焦点を当て、これまでの研究成果を概説します。

日 時 2022年9月24日(土)14:00~15:00

場 所 4階中セミナー室

対 象 中学生~大人

定 員 30名

受 講 料 700円(高校生以下500円)

申込締切 9月3日(土)

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A27

●A28, A29化石発掘体験セミナー(恐竜技師チーム)

恐竜化石の周りの泥岩には、多くの化石が入っている可能性があります。発掘セミナーでは、石を細かく割って新たな化石を探し出します。

日 時 2022年9月25日(日)10:30~11:30、14:00~15:00

場 所 恐竜ラボ

対 象 小学生~大人

定 員 各回10名

受 講 料 800円

申込締切 9月5日(月)

備 考 新型コロナ対策のため対象年齢は小学1年生以上、ただしひとりで作業できる方に限ります(付添不可)。ご家族でお申込みの場合は、必ず参加者全員のお名前、年齢等をご明記ください。また見学はひと家族につきお一人のみでお願いします。※発見された化石は持ち帰ることはできません。※状況により中止の場合あり。

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A28

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A29

●R06, R07恐竜の巣のジオラマをつくろう!(筑波大学 助教 田中康平)

「ひょうごの恐竜展」に関連した特別なワークショップです。兵庫県丹波地域からは少なくとも6種類の卵殻化石が発見されています。本ワークショップではたまご博士の田中康平先生(筑波大学 助教)と一緒に、卵化石と巣について学び、恐竜の巣のジオラマをつくります。つくったジオラマはお持ち帰りできます。

日 時 2022年10月1日(土)10:30~12:00、14:00~15:30

場 所 4階実習室

対 象 小学生以上

定 員 各回20名

材 料 費 1000円(別途入館料が必要となります)

申込締切 9月21日(水)

備 考 小学1~3年生は保護者も一緒にご参加ください。参加者1名につき、付き添い(保護者)は1名までとしてください。付き添いの方に材料費は発生しませんが、別途入館料が必要となります。

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022R06

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022R07

●A30 獣脚類恐竜の歯を分類しよう!(久保田研究員)

歯はその動物の食性や食事方法等を反映しており、恐竜の歯も例外ではありません。本セミナーでは肉食恐竜の歯のレプリカを観察して、その特徴を捉え、分類に挑戦してみましょう。

日 時 2022年10月8日(土)13:30~15:00

場 所 4階実験セミナー室

対 象 高校生~大人

定 員 5名

受 講 料 1000円(高校生800円)

申込締切 9月20日(火)

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A30

●はかせと学ぼう!「骨をみてみよう!」(池田研究員)

いろいろな生きものの骨を観察してみよう!

日 時 2022年10月9日(日)13:00~15:00

場 所 4階オープン・ラボ

定 員 4組(家族単位)

受 講 料 無料

備 考 ※当日10時より4階インフォメーションにて受付を開始。※小学2年生以下は保護者同伴

https://www.hitohaku.jp/MusePub/eventdetail/?id=20294

●A31, A32化石発掘体験セミナー(恐竜技師チーム)

恐竜化石の周りの泥岩には、多くの化石が入っている可能性があります。発掘セミナーでは、石を細かく割って新たな化石を探し出します。

日 時 2022年10月23日(日)10:30~11:30、14:00~15:00

場 所 恐竜ラボ

対 象 小学生~大人

定 員 各回10名

受 講 料 800円

申込締切 10月3日(月)

備 考 新型コロナ対策のため対象年齢は小学1年生以上、ただしひとりで作業できる方に限ります(付添不可)。ご家族でお申込みの場合は、必ず参加者全員のお名前、年齢等をご明記ください。また見学はひと家族につきお一人のみでお願いします。※発見された化石は持ち帰ることはできません。※状況により中止の場合あり。

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A31

https://www.hitohaku.jp/MusePub/seminar/?id=2022A32

<ひとはく以外が主催の企画>

●特別展「淡路島の恐竜時代―ヤマトサウルスと後期白亜紀の世界―」(洲本市立淡路文化史料館)

昭和57年7月に開館した淡路文化史料館は、今年で開館40年を迎えます。開館40周年記念特別展として『淡路島の恐竜時代』を開催いたします。昨年、新属新種の恐竜として発表されたヤマトサウルス・イザナギイの化石レプリカや復元頭骨、復元模型などを展示し、後期白亜紀の淡路島の恐竜時代を紹介します。

期 間:2022年7月2日(土)~9月25日(日)

場 所:洲本市立淡路文化史料館

展 示 物:ヤマトサウルス化石レプリカ、復元頭骨模型、1/10生体復元模型、実物大生体復元画など

参 加 費:無料(入館の際に観覧料のみ必要)

https://awajishimamuseum.com/2022/06/07/特別展『淡路島の恐竜時代-ヤマトサウルスと後期/

・記念講演会「最新恐竜研究 in 2022」講師:小林快次 北海道大学

日 時 2022年9月4日(日)13:30~15:30

会 場 洲本市文化体育館 しばえもん座(兵庫県洲本市塩屋1-1-17)

定 員 500名(申込者多数の場合は抽選)※4才以上の方からご参加いただけます。

参 加 料 無料 ※ただし要事前申込

申込締切 8月21日(日)

・体験講座「アンモナイトのレプリカづくり」

お湯でやわらかくなるカラフルなプラスチックねんど「おゆまる」で自分だけのアンモナイトを作ろう。パキディスカスとプラビトセラス、2種類からお選びいただけます。

開 催 日 土曜日・日曜日

時 間 ①10:00 ②14:00 (体験時間約20分)

定 員 ①②各5名程度(先着順)

対 象 どなたでも(小学3年生以下は保護者同伴)

体 験 料 1種類300円、2種類セット500円

申 込 み 前日までにお電話で予約してください。〔淡路文化史料館℡0799-24-3331〕

次号は2022年9月28(水)に発行予定です。

※都合により前後する場合があります。予めご了承ください。

恐竜タスクフォース 久保田克博