SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業は、文部科学省が将来の国際的な科学技術人材の育成を図り、理数系教育に重点を置いた研究開発を行うため、2002年度から実施しているものです。

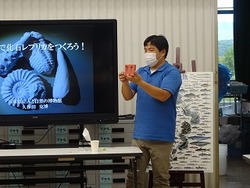

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業は、文部科学省が将来の国際的な科学技術人材の育成を図り、理数系教育に重点を置いた研究開発を行うため、2002年度から実施しているものです。2022年度、兵庫県下では県立・市立・私立合わせて15校が指定され、「兵庫『咲いテク(Science & Technology)』事業」として連携しながら、それぞれの高校が特色ある教育を展開しています。人と自然の博物館ではその教育活動を支援するため、館内での見学や実習のほか、各学校へ出向いての講演や講義、評価や助言などを行っています。

夏休みのこの時期、ひとはくではそれぞれの学校の特色ある課題研究のポスターを掲示しました。高校生の取り組みをご覧ください。

展示概要

●場所:3階展示室 兵庫の自然誌付近

●期間:8月5日(金)~9月27日(火)●内容:兵庫県下SSH指定校の課題研究ポスター(1校ごとに1点)

|

|

兵庫県下のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校(2022年度)

| 兵庫県立加古川東高等学校 兵庫県立豊岡高等学校 兵庫県立三田祥雲館高等学校 神戸市立六甲アイランド高等学校 兵庫県立神戸高等学校 兵庫県立龍野高等学校 兵庫県立宝塚北高等学校 兵庫県立小野高等学校 |

武庫川女子大学附属中学校・高等学校 神戸大学附属中等教育学校 兵庫県立明石北高等学校 兵庫県立姫路西高等学校 兵庫県立姫路東高等学校 兵庫県立尼崎小田高等学校 兵庫県立長田高等学校 |

(特任研究員 竹中敏浩)