博物館に来られました。

午前中は、研究員の講義です。

環境系、地学系、植物系の3コマを受けられました。

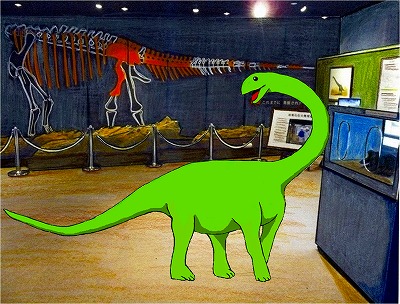

午後は館内展示室の自由見学です。

さらに、私たちフロアスタッフのもよおおし 展示室ツアー「ひょうごのどうぶつ」

もご覧いただきました。

実は、担当の いしくら は、展示室ツアー・デビューして2回目でした。

人数が多くてドキドキだったかもしれません。

兵庫県やその周辺の動物についての解説を温かく見守りながら聞いてくださり

楽しい時間を過ごすことができました。

この中から未来の博士が誕生?

するかもしれません!

今後が楽しみな皆さんでした。

フロアスタッフ せら ゆうこ

/

/

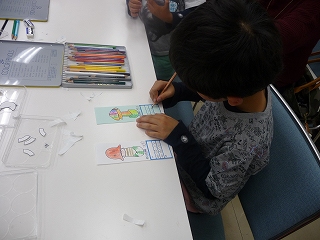

いろ~んなキノコができあがりました!

いろ~んなキノコができあがりました!

できあがったキノコはラミネートでパウチして、しおりにしてお持ち帰りいただきました。

できあがったキノコはラミネートでパウチして、しおりにしてお持ち帰りいただきました。