27日(土)・28日(日)、6月最後の週末に

フロアスタッフとあそぼうを行いました!

今回は『アメリカマストドン☆ハット』

かっこいいぼうしを作ります!

1階展示室にあるアメリカマストドンは、インパクト抜群!

みなさん、知っていましたか?

実はマンモスとはまた別の種類なのです!

まずはその違いからお話ししました。

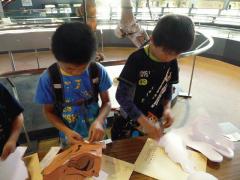

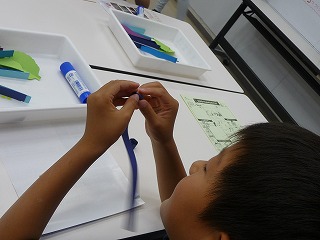

お話のあとは早速、作業開始!

両面テープをはがして、組み立てていきます。

だんだんと形になっていきますよ...!

輪ゴムをつけて完成!

みんなかっこいいアメリカマストドンに変身!

本物にも負けない迫力!すごい!

たくさんのご参加、ありがとうございました!

次回のフロアスタッフとあそぼうは『きょうりゅう骨パズル』です!

みんなで協力して、大きなパズルを完成させましょう!

たくさんのご参加、お待ちしております!

アジサイの花がきれいな季節です。4階ひとはくサロンの

インフォメーションカウンターもお花が満開!です。

ダリアの花もいただきました。息をのむほど美しいとはまさにこれですね。

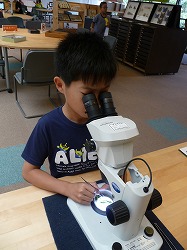

さて、最近のインフォメーションカウンターのニューフェイスといえばこの双眼実体顕微鏡です。

レンズを覗き込むと・・・ネバネバ糸を引く花粉が!見える見える!

みんなが「赤虫」と呼んでいるカベアナタカラダニだって、足のトゲトゲまで見える!

花の茎から汁を吸うアリマキのかわいい眼が見える!

ミクロの世界がひろがります。

みなさま、ひとはく4階インフォメーションカウンターへお越しくださいね。

☆そして、耳より情報!!☆

7月1日から9月30日まで、ひとはくは クールスポット として、観覧料が半額になります。

ぜひぜひ、ひとはくへ楽しく学びにお越しくださ~い。

(フロアスタッフ いしくら)

3階入口の「森に生きる」の展示場所で行いました。

まずは兵庫県に生息する野生動物たちのはく製を見ながら、

クイズを交えて動物についてお話をさせていただきました。

さあ、どうぶつソーマトロープをつくります。

動物カードと食べもの(エサ)カードを合わせて・・・

輪ゴムでとめて・・・くるくる回すと・・・

2枚の絵が一つに重なって見えるかな!?

「ニホンリスがマツボックリを抱えて食べてる!」

「ツキノワグマの口の中にドングリ、アリ、葉っぱがはいった!」

みなさんの楽しそうなお声が聞こえてきました。

ご参加いただきありがとうございました。

さて、もうすぐ7月。梅雨が明けたら、夏休み!もう間近ですね。

ひとはくも、7月20日から夏休みバージョン。

●8月31日まで休館日なしで、開館します!

●平日も11:00からデジタル紙芝居の上映が加わります。

そして、

●7月28日(火)から7月31日(金)は毎日4階オープンラボで、

うきうきワークショップ を開催します。

● ひとはく探検隊も7月は2回あります!

このほか、7月のひとはくはイベントいっぱいです。

ぜひ、夏のひとはくを楽しみにお越しください。

詳しくはイベントカレンダーをご覧ください。

http://www.hitohaku.jp/MusePub/EventCalendar/?year=2015&month=07&day=01#cal_top

(フロアスタッフ いしくら)

6月13日(土)、14日(日)、フロアスタッフとあそぼう『あじさいペーパークイリング』が行われました!

紙をくるくる巻いて、かわいいあじさいのペーパークイリングをみんなでつくりましょう♪

つまようじを軸にして、細い紙をくるくる巻いていきます。

まだまだくるくる...

うぅ、目がまわってきた...!?

四枚の「がく」ができたら、1つにまとめます。

まんなかに丸いシールを貼って...あじさいの完成!

つくりかたはとっても簡単なので、おうちでもぜひ作ってみてくださいね♪

つくりかたはとっても簡単なので、おうちでもぜひ作ってみてくださいね♪

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました!