アメリカ自然史博物館を訪れて 〜展示空間に組み込まれた知の構造〜

今年度着任した研究員の大崎です。

私はひとはくに来る前、2023年から約2年間、アメリカで研究をおこなっていました。

今回ご紹介するニューヨークの**アメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History, AMNH)訪問は、

2025年6月に行ったものです。

ここでは博物館学的視点から、この世界屈指の博物館で得た刺激についてお伝えします。

アメリカでの研究活動の様子は別の記事で改めて紹介したいと思っていますのでお楽しみに。

1 空間化された分類体系

特に印象的だったのは、「生物多様性」展示室です。

貝類、昆虫、鳥類、爬虫類など、多岐にわたる分類群の標本が、壁一面に系統分類に沿って立体的に配置されていました。

これは単なる収蔵品の羅列ではなく、「収集活動と分類体系という"知の枠組み"そのものを可視化する試み」といえます。

このアプローチは、ひとはくの「コレクショナリウム」とも共鳴します。

実際、コレクショナリウムの展示は、このアメリカ自然史博物館の展示を参考にして作られたそうです。

AMNHの展示は、分類体系や収蔵物の並びそのものが一種の物語を形成する好例であり、標本展示の可能性を感じました。

写真1:分類体系に沿って壁一面に並ぶ無脊椎動物と脊椎動物の標本

写真2:鳥類・哺乳類の多様性を立体的に示す展示。

分類群間の距離感や関係性が一望できる構成。

写真3:植物や小さな無脊椎動物も精密な模型が展示されている。

2 社会的文脈を組み込んだ自然史展示

AMNHの特徴のひとつは、自然史展示に社会的・歴史的視点を組み込んでいる点です。

たとえば「植民地時代のニューヨーク」のジオラマでは、展示横に「この場面には誰が"いない"のか?」という問いが掲げられ、展示の背景にある歴史的文脈や権力構造に光を当てています。

これは自然史展示が"自然"だけでなく、"人間社会が自然をどう見てきたか"をも対象にできることを示す好例です。

写真4:歴史的ジオラマと解説パネル。

「誰がいないのか?」という問いが、来館者に批判的視点を促す。

3 昆虫と行動展示の充実

私はゴキブリの行動を研究しています。

ワクワクしながら昆虫ゾーンに向かうと、昆虫に関する展示も充実しており、行動生態や社会性を来館者が直感的に理解できる構成になっていました。

生きたハキリアリの巣をガラス越しに観察できる展示は、巣内構造や採餌行動がリアルタイムで見られ、特に教育的効果が高いと感じました。

また、ゴキブリや多様な節足動物を紹介する生体展示もあり、動物園的要素と博物館的要素を融合させる手法として参考になりました。

いつか私のゴキブリもひとはくに展示したいですね。

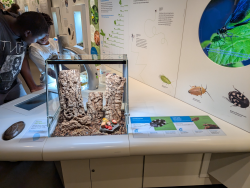

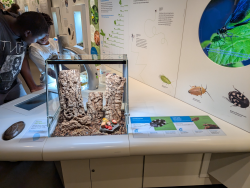

写真5:ハキリアリの巣。切り取った葉を運び入れ、巣内でキノコ栽培を行う様子が観察できる。

写真6:生きたゴキブリ展示。

生態や分布に関する簡潔な解説とあわせて展示されている。

写真7:ゴキブリのアップ。

こちらはドミノローチ Therea olegrandjeani 。

来館者がじっくり観察できる距離で展示されている。

(次号へ続く)

(文責) 大崎遥花研究員

(この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)

今年度着任した研究員の大崎です。

私はひとはくに来る前、2023年から約2年間、アメリカで研究をおこなっていました。

今回ご紹介するニューヨークの**アメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History, AMNH)訪問は、

2025年6月に行ったものです。

ここでは博物館学的視点から、この世界屈指の博物館で得た刺激についてお伝えします。

アメリカでの研究活動の様子は別の記事で改めて紹介したいと思っていますのでお楽しみに。

1 空間化された分類体系

特に印象的だったのは、「生物多様性」展示室です。

貝類、昆虫、鳥類、爬虫類など、多岐にわたる分類群の標本が、壁一面に系統分類に沿って立体的に配置されていました。

これは単なる収蔵品の羅列ではなく、「収集活動と分類体系という"知の枠組み"そのものを可視化する試み」といえます。

このアプローチは、ひとはくの「コレクショナリウム」とも共鳴します。

実際、コレクショナリウムの展示は、このアメリカ自然史博物館の展示を参考にして作られたそうです。

AMNHの展示は、分類体系や収蔵物の並びそのものが一種の物語を形成する好例であり、標本展示の可能性を感じました。

写真1:分類体系に沿って壁一面に並ぶ無脊椎動物と脊椎動物の標本

写真2:鳥類・哺乳類の多様性を立体的に示す展示。

分類群間の距離感や関係性が一望できる構成。

写真3:植物や小さな無脊椎動物も精密な模型が展示されている。

2 社会的文脈を組み込んだ自然史展示

AMNHの特徴のひとつは、自然史展示に社会的・歴史的視点を組み込んでいる点です。

たとえば「植民地時代のニューヨーク」のジオラマでは、展示横に「この場面には誰が"いない"のか?」という問いが掲げられ、展示の背景にある歴史的文脈や権力構造に光を当てています。

これは自然史展示が"自然"だけでなく、"人間社会が自然をどう見てきたか"をも対象にできることを示す好例です。

写真4:歴史的ジオラマと解説パネル。

「誰がいないのか?」という問いが、来館者に批判的視点を促す。

3 昆虫と行動展示の充実

私はゴキブリの行動を研究しています。

ワクワクしながら昆虫ゾーンに向かうと、昆虫に関する展示も充実しており、行動生態や社会性を来館者が直感的に理解できる構成になっていました。

生きたハキリアリの巣をガラス越しに観察できる展示は、巣内構造や採餌行動がリアルタイムで見られ、特に教育的効果が高いと感じました。

また、ゴキブリや多様な節足動物を紹介する生体展示もあり、動物園的要素と博物館的要素を融合させる手法として参考になりました。

いつか私のゴキブリもひとはくに展示したいですね。

写真5:ハキリアリの巣。切り取った葉を運び入れ、巣内でキノコ栽培を行う様子が観察できる。

写真6:生きたゴキブリ展示。

生態や分布に関する簡潔な解説とあわせて展示されている。

写真7:ゴキブリのアップ。

こちらはドミノローチ Therea olegrandjeani 。

来館者がじっくり観察できる距離で展示されている。

(次号へ続く)

(文責) 大崎遥花研究員

(この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)