7/25(日)ひとはく探検隊「水辺のいきものを捕ろう」をおこないました。

今日の探検隊長は、お魚はかせの高橋研究員!

さぁ、どんないきものを捕まえられるかな?

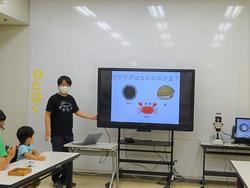

はじめに、はかせから、捕まえ方についてのお話を聞きます。

"もんどり"という仕掛けにエサを入れ、池に投げ込みます。

炎天下の中、熱中症に気をつけて、頑張るぞー!

もんどりを投げ入れた後は、網ですくって、いきもの探し。

「あっ!何かおった!!」という声があちこちで♪

メダカやヤゴ、おたまじゃくしもいました。

エビを次々に見つけたお友達からは「エビ祭りだーー\(^o^)/」なんて声も!

もんどりを引き上げると・・・大きなザリガニゲット!!

捕まえたいきものを持って帰る場合は、最後までしっかり家で飼ってあげてね。

近くの池で放してしまうと、その池の生態系をくずしてしまうことになります。

暑い中、参加いただきありがとうございました☆彡

夏休みもスタートしましたね。

暑いけど、どこに行こうか...?なんて時は、ぜひひとはくにお越しください!

みなさまにお会いできるのを、スタッフ一同お待ちしております(^_^)/

フロアスタッフ かどはま

今日の探検隊長は、お魚はかせの高橋研究員!

さぁ、どんないきものを捕まえられるかな?

はじめに、はかせから、捕まえ方についてのお話を聞きます。

"もんどり"という仕掛けにエサを入れ、池に投げ込みます。

炎天下の中、熱中症に気をつけて、頑張るぞー!

もんどりを投げ入れた後は、網ですくって、いきもの探し。

「あっ!何かおった!!」という声があちこちで♪

メダカやヤゴ、おたまじゃくしもいました。

エビを次々に見つけたお友達からは「エビ祭りだーー\(^o^)/」なんて声も!

もんどりを引き上げると・・・大きなザリガニゲット!!

捕まえたいきものを持って帰る場合は、最後までしっかり家で飼ってあげてね。

近くの池で放してしまうと、その池の生態系をくずしてしまうことになります。

暑い中、参加いただきありがとうございました☆彡

夏休みもスタートしましたね。

暑いけど、どこに行こうか...?なんて時は、ぜひひとはくにお越しください!

みなさまにお会いできるのを、スタッフ一同お待ちしております(^_^)/

フロアスタッフ かどはま

なるべく少なくとめて固定させて完成!

なるべく少なくとめて固定させて完成!