但馬牛博物館と、ひとはくとのコラボ展、2年ぶりに復活。

10月23日(土)から12月26日(日)、ひとはくサロンにて「もっと知ろう!但馬牛!!」展を開催します。

みなさん、ご存じでしたか?

「兵庫美方地域の但馬牛システム」は日本農業遺産に認定され、さらに世界農業遺産認定を目指しています。

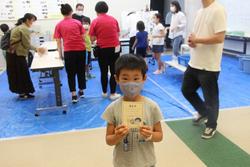

2年前のコラボ展では、大きな牛と働くお兄さんがやってきましたが、今回の展示では、2021年6月に但馬牛博物館の別館としてオープンした「農業遺産体験館」で暮らしている、子牛ちゃんがやってきますよ。

ぜひ、かわいがってください〜〜(乗らないでね)

さてさて。

コラボ展示にあわせて、楽しいクイズで但馬牛のひみつを学ぶ

「クイズ!但馬牛と神戸ビーフのひみつ」

を、10月31日(日)に開催します。

但馬牛博物館から「但馬牛博士」も、やってくるよ!

但馬牛博物館から「但馬牛博士」も、やってくるよ!

ひとはくには、「むしはかせ」や「きょうりゅうはかせ」はいるけれど、「うしはかせ」はいないからね〜

この機会に、いーっぱい、質問してください。

11:00〜11:30、13:30〜14:00の2回あります(内容は同じ)。

参加者にはプレゼントもあります。

幼児または小学生を含む家族で、ご参加ください。

ほんとは、たくさんの子どもたちに参加してほしいのですけれど、コロナウイルス感染症対策のため、定員を設けて、事前募集とさせていただきます。

お手数ですが、こちらのページの申込フォームから、お申し込みください。

申し込み締め切り:10月20日(多数の場合抽選)

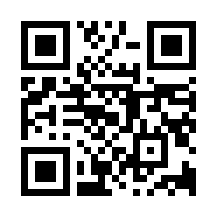

展示やクイズについてのくわしくは、リーフレットをごらんください。

← このリーフレットのPDFファイルをダウンロードする。

← このリーフレットのPDFファイルをダウンロードする。

10月23日(土)から12月26日(日)、ひとはくサロンにて「もっと知ろう!但馬牛!!」展を開催します。

みなさん、ご存じでしたか?

「兵庫美方地域の但馬牛システム」は日本農業遺産に認定され、さらに世界農業遺産認定を目指しています。

2年前のコラボ展では、大きな牛と働くお兄さんがやってきましたが、今回の展示では、2021年6月に但馬牛博物館の別館としてオープンした「農業遺産体験館」で暮らしている、子牛ちゃんがやってきますよ。

ぜひ、かわいがってください〜〜(乗らないでね)

さてさて。

コラボ展示にあわせて、楽しいクイズで但馬牛のひみつを学ぶ

「クイズ!但馬牛と神戸ビーフのひみつ」

を、10月31日(日)に開催します。

但馬牛博物館から「但馬牛博士」も、やってくるよ!

但馬牛博物館から「但馬牛博士」も、やってくるよ!ひとはくには、「むしはかせ」や「きょうりゅうはかせ」はいるけれど、「うしはかせ」はいないからね〜

この機会に、いーっぱい、質問してください。

11:00〜11:30、13:30〜14:00の2回あります(内容は同じ)。

参加者にはプレゼントもあります。

幼児または小学生を含む家族で、ご参加ください。

ほんとは、たくさんの子どもたちに参加してほしいのですけれど、コロナウイルス感染症対策のため、定員を設けて、事前募集とさせていただきます。

お手数ですが、こちらのページの申込フォームから、お申し込みください。

申し込み締め切り:10月20日(多数の場合抽選)

展示やクイズについてのくわしくは、リーフレットをごらんください。

← このリーフレットのPDFファイルをダウンロードする。

← このリーフレットのPDFファイルをダウンロードする。