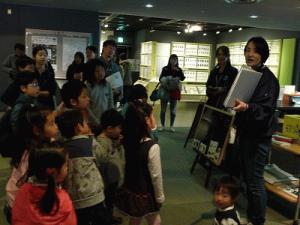

今日はスペシャルに、海の生きものはかせ 和田研究員のお話を聞くことができました!

おとなも子どもも興味津津!!

光る生きものはキレイなだけじゃなくて意味があって光ってるんだよ。

(知りたい人は明日も行うので参加してね♪)

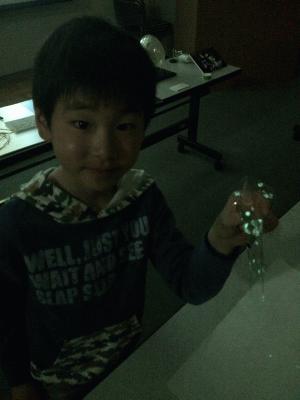

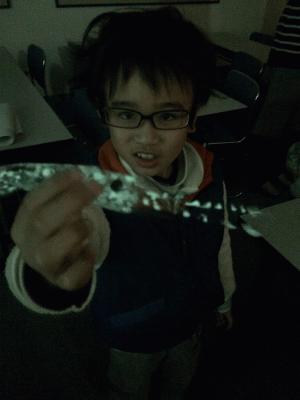

お話の後は、ふしぎな光る粉を、ホタルイカの模型につけていくよ!

できたらライトで光をためて

照明を消して暗くすると・・・

暗闇にぼんやりと光ります。

暗闇にぼんやりと光ります。明日も、はかせの登場があるかも!ワクワク(*^_^*)

みなさん!ひとはくへ遊びに来てくださいね♪

スタッフ一同お待ちしてます。

フロアスタッフ いしくら まきこ ・ せら ゆうこ