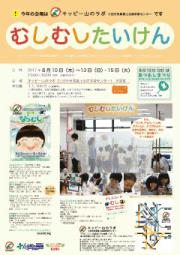

さてさて、恒例の「むしむしたいけん」ですが、今年は、県立有馬富士公園「出合いのゾーン」内にある「キッピー山のラボ(三田市有馬富士自然学習センター)」にて、開催します。おまちがえのないよう、ご案内いたします。

※ 「キッピー山のラボ」は、当館がその設立に関わり、2016年度よりプログラム運営を行っている、いわば姉妹施設です。

ひとはくから車で15分くらいです。申しわけないですが、公共交通機関でのアクセスは、とても悪いです。

「むしむしたいけん」は、8月10日(木)〜13日(日)と15日(火)の5日間、開催します(14日(月)は、キッピー山のラボが、お休み)。

時間は、11:00〜16:00(お昼休みあり)

参加費は、2歳以上、お一人100円。小学3年生以下の児童は保護者同伴でご入場ください。同伴の保護者の方も、お一人100円。ご協力をお願いいたします。「魔法のスタンプ」を押しますので、何度でも再入場いただけます。

内容は、だいたい、これまでと同じですが、蚊帳の中の虫は、周辺で調達していますので、ちがうと思います。

カブトムシ、クワガタムシ、セミ、バッタ、トンボ、ちょうちょ・・・いろんな虫に、たっぷり、ふれてみましょう。

むしむしたいけん、昨年のようすは、こちら。

むしむしたいけん2017縮刷ポスター(pdf1MB)

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

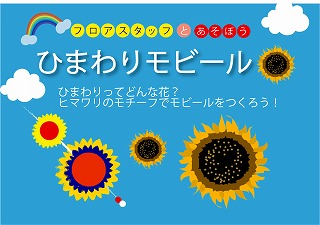

「キッピー山のラボ」では、夏休み中、「みんなのなつむし」と題して、昆虫の展示や、昆虫に関連したワークショップを、どっさりご用意しています。とくに、8月13日(日)は「なつむしまつり」で、いろんなイベントがあります。

← このリーフレットのPDFはキッピー山のラボHPに

← このリーフレットのPDFはキッピー山のラボHPに

会期中のワークショップをいくつかご紹介すると・・・

むしさんデビュー【乳幼児向け・無料】

むしをさわったことのないおともだち、今年の夏にむしさんデビューしよう!

開催日:7月26日(水)・28日(金)・8月2日(水)・4日(金)・9日(水)16日(水)・18日(金)・23日(水)・25日(金)・30日(水)

時刻:10:30~11:30

あさムシ!【幼児~小学生向け・無料】

朝から有馬富士でむしとり!

開催日:毎週日曜日 8月27日(日)まで。

時刻:10:00~11:00 9:40~受付

持ち物:虫とり網、虫かご、帽子、水筒

生きものタッチ【どなたでも・無料】

みんな、むしとあそぼう!(presented by キッピーフレンズ)

開催日:7月23日(日)・29日(土)・30日(日)・8月6日(日)・11日(金・祝)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(日)26日(土)・27日(日)

時刻:13:00~16:00

昆虫標本づくり【小学4年生限定・参加費100円】

昆虫標本の作り方を伝授!

開催日時:8月5日(土)10:00~15:00【要事前申込:〆切 7月26日。空き状況により受付延長】

定員:15名(抽選)

※ 館内受付・往復はがき・FAXのいずれかで申込ができます。

参加者全員の〒住所、氏名、年齢、電話、FAX番号を記入の上

〒669-1313 三田市福島1091-2 キッピー山のラボ 『昆虫標本づくり(8月5日)』係まで。FAX: 079-569-7737

締切後、折り返し連絡します。

むしふくじまん大会【幼児~小学生・無料】

特設ステージで、みんなのお気に入りの「虫服」を自慢してね!

開催日時:8月13日(日)14:00~15:00 受付:12:30~

定員:15名(先着順) 参加費:無料

服装:昆虫の柄や模様のついている服(和・洋・手作り・既製不問)

ゲストコメンテーター:和田かおり(神戸ファッション美術館学芸員)

ほかにも、たくさんのプログラムがあります。

くわしくは、キッピー山のラボのページをごらんください。

(八木 剛 記)