5000種以上いる哺乳類、じゃあ、トリは? 実は倍以上の10000を超える種がいます。今日のセミナーは、いろいろな鳥の骨をみて、どの鳥の骨なのかをクイズ形式で考えていきます。

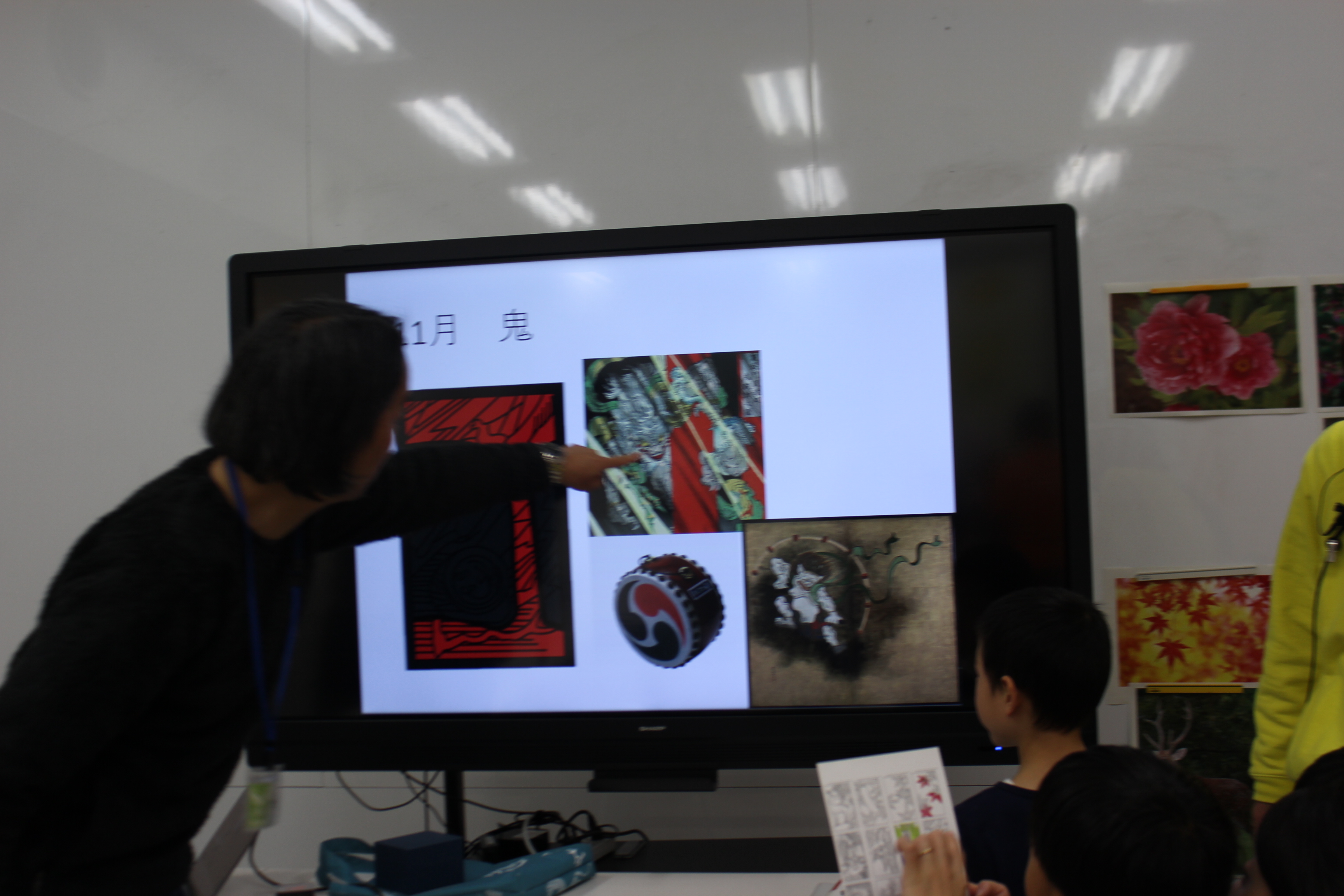

最初に研究員から骨を見るポイントのレクチャーを受けます。くちばしの形、頭の骨、足の骨などから、そのトリがどのような特徴をもつか考え、コレクショナリウムにずらりと並ぶ鳥のはく製から、正解を探しだします。

◎受講者のコメント

・新しい試みで、とても面白かったです。1つ間違えました。

・全問正解できた。おもしろかった。

・骨の形に意味があることがわかりました。

・先生の説明がわかりやすく、楽しかった。

(生涯学習課)

|

|

最初に研究員から骨を見るポイントのレクチャーを受けます。くちばしの形、頭の骨、足の骨などから、そのトリがどのような特徴をもつか考え、コレクショナリウムにずらりと並ぶ鳥のはく製から、正解を探しだします。

|

|

さて、どのトリかな? 骨のバードウォッチングが続きます。

時間終了。席に戻って答え合わせです。 |

|

すばらしい。全問正解も出ました!

終了後も研究員とキジのはく製、始祖鳥のレプリカを囲んで、骨談義は続きました。◎受講者のコメント

・新しい試みで、とても面白かったです。1つ間違えました。

・全問正解できた。おもしろかった。

・骨の形に意味があることがわかりました。

・先生の説明がわかりやすく、楽しかった。

|

|

|

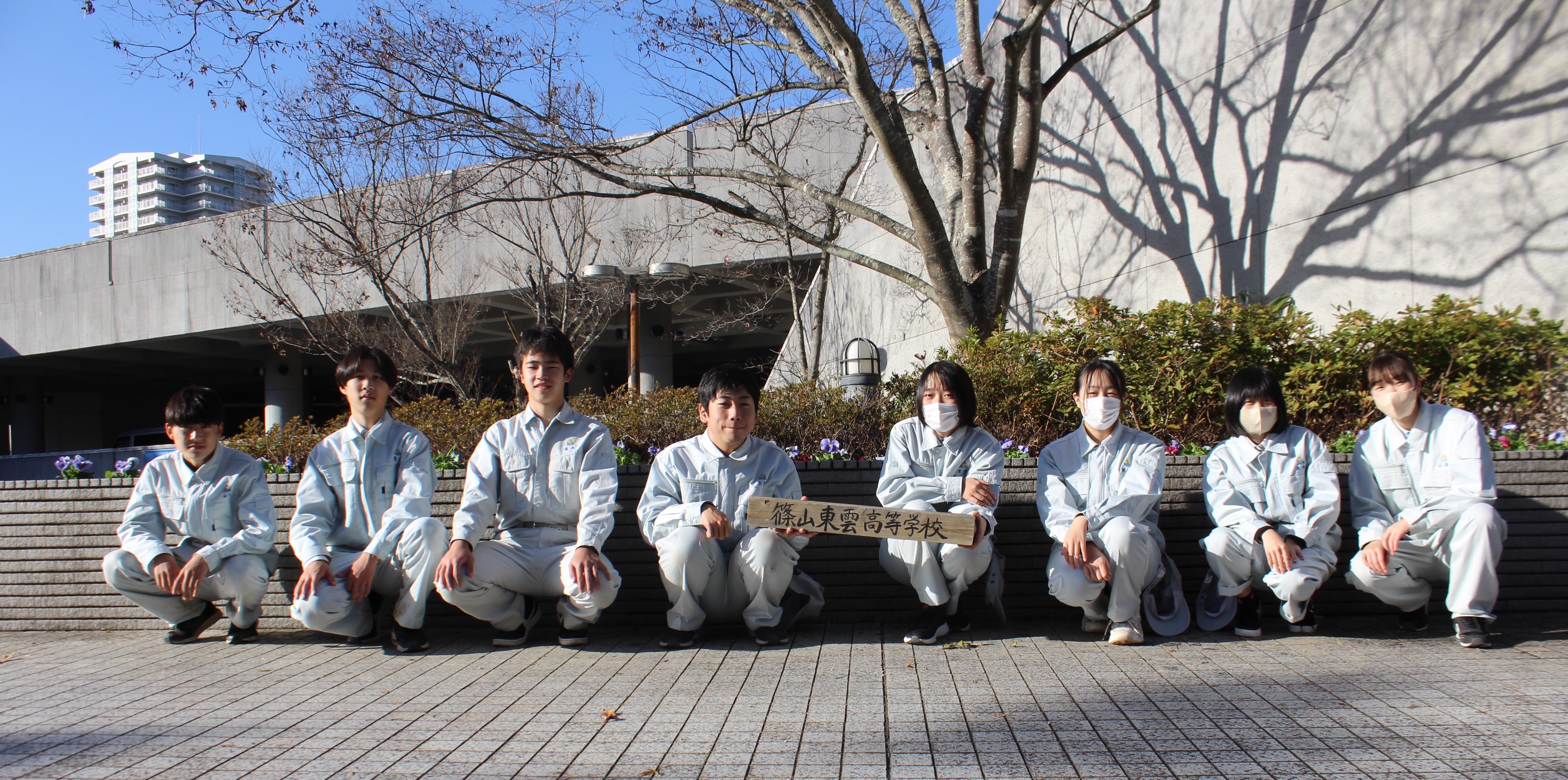

◎田中研究員より コレクショナリウムを活用した新しいセミナーを企画しました。このセミナーを通して、化石や生きもののことに興味を持ってもらえるとうれしいです。 |

(生涯学習課)