月 の 第1日曜日は 「 ひとはくKids(キッズ)サンデー 」です。

1月のKidsサンデー(6日)は、雲が多い一日でした。

博物館のエントランスホール近くにあるエノキの木は、葉っぱも黄色く

なって落ち、たくさんなっていた果実も ヒヨドリなどの鳥類に食べられたのか

ほとんど 枝に残っていない状態です。

▲葉や果実がなくなってしまったエノキの木

Kidsサンデーのプログラムの様子などの報告で~す。

午前中は、

まずはじめに 研究員による

「サンデーぜみ『絵にあう、幹をさがそう!』」が行われました。

『絵にあう、幹をさがそう!』では、みんなで深田公園にでて

動物の体のもようによく似た幹をさがして観察したり、

こすり絵をしたりしました。

▲動物の体のもようににた幹をさがします

▲こすり絵をして 作品をつくります

それぞれ どんな幹を見つけたかな? こすり絵の作品はうまくできたでしょうか?

午前中のフロアスタッフによるプログラムは、

「デジタル紙芝居『ころころ だんちゃん』」が上演されたり、

「展示解説『3階展示室 ダイジェスト ツアー』」が行われました。

『3階展示室 ダイジェスト ツアー』では、(今年の干支の)

イノシシなどの はく製を見たり、台場クヌギ、氷上回廊など

いろいろな展示を クイズなどをしながら まわっていました 。

▲『展示室 ダイジェスト ツアー』の様子

午後は、

フロアスタッフによる「デジタル紙芝居『ヤマモモの長い旅』」が上演されたり、

「フロアスタッフ と あそぼう!『新春!宝さがし ラリー』、

「イヌワシの紙飛行機 を 飛ばそう!」が行われました。

『新春!宝さがしラリー』は、館内の位置図と専用の冊子をもって、お宝をさがします。

▲『宝さがしラリー』の様子

どんなお宝が、見つかった のかな?

「イヌワシの紙飛行機を飛ばそう!」では、いくつかの色の紙が用意されていて、

それぞれ好きな色の紙でイヌワシ型(絵が描いてある)に折って作ります。

できたら、もちろん、 飛ばしま~す。

▲「イヌワシの紙飛行機を飛ばそう!」の様子

お父さんと一緒に 飛ばしている子もいましたよ。

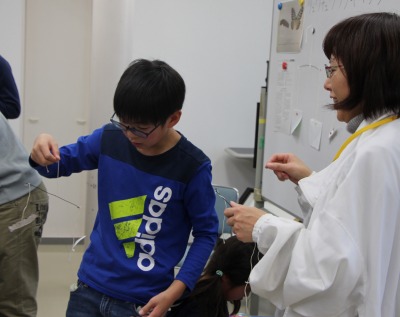

午後の研究員によるプログラムは、「マツボックリでけん玉をつくろう!」や

「チョウのモビールをつくろう!」、「サンデーさーくる『イノシシの

小さなかざりをつくろう!』」が行われました。

「マツボックリでけん玉をつくろう!」では、研究員からマツ類に関する

お話しを聞いたあと、アカマツのマツボックリと紙コップなどを使って

けん玉をつくりました。

つくった けん玉で 上手にあそべるかな? 大人の人も けん玉に夢中になったりして!

▲「マツボックリでけん玉をつくろう!」の様子

▲大人の人も、けん玉に夢中?!!

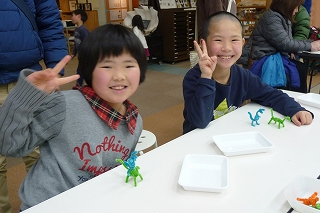

「チョウのモビールをつくろう!」では、チョウ類の成虫と幼虫の絵に

色えんぴつで色塗りをして モビールにします。

▲「チョウのモビールをつくろう!」の様子

バランスよく、モビールを作れたかな?

モビールをもってハイポーズ!

▲作品と一緒に写真撮影

『イノシシの小さなかざりをつくろう!』では、研究員からイノシシについて

幼獣のはく製や写真を使って説明があったり・・・、

成獣の毛皮などを実際に触ったり、匂ってみたりしました。

それから、ひっつきむしのヒナタ イノコズチ や アレチ ヌスビト ハギなどの

果実の話のあと、ウリボウ(イノシシの幼獣のこと)の形をしたフェルト生地に

目や耳、体のもように みたてて ひっつきむしを貼りつけていきます。

フェルト生地の全面に ひっつきむし を 貼りつけている子もいましたよ。

▲「イノシシの小さなかざりをつくろう!」の様子

作品をもって、ハイポーズ!

▲作品と一緒に写真撮影

それぞれがいろいろで、個性がでますね~。

<ちょっとした出会事>

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

4階の「ひとはくサロン」と呼んでいるところには、

館内のこと を ご案内するフロアスタッフがいる

カウンターがあります。

▲フロアスタッフがいる4階のカウンター周辺

そのカウンター近くで、天井を見てフロアスタッフ

に話かけている小さな来館者(女の子2人)がいました。

どうやら、天井に展示しているダイオウイカの実物大

(体長4m以上)の絵について フロアスタッフに

質問をしているようです。

▲ フロアスタッフとお話している小さな来館者たち

近くにいたお父さんとお母さんに伺うと、2人は姉妹で

小さな来館者は幼稚園児、お姉ちゃんは小学校1年生

で、大阪に住んでいる・・・、 とのこと。

せっかくなので(?)、天井を見ているところの

写真を撮らせてもらいました。

▲天井を見ているところの写真として、ハイポーズ!

お母さんからは、「昨年12月(先月)に来館したけど、

1時間くらいしか 時間がなかったので、年が明けて

あらためて 来ました」とのことでした。

今回は、小さな来館者たちは、姉妹で

いろんなプログラムも体験してくれたようです。

また、ご家族で来てくださいね。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

次回の Kidsサンデーは、2019年3月3日(日)に行われます。

ご家族みんなで、ひとはくへ お越しください!

Kidsサンデープロジェクト 小舘