色々な植物が植えられていたり、

生えています。

ひとはくの本館横の長い外階段

のちかくにカキノキ(カキノキ科)

があります。

この木には、まだたくさんの果実が

枝に残っています。

※画像をクリックすると、

写真が拡大するものがあります。

▲たくさんの果実がなっている

カキノキ(2025年12月27日撮影)

観察していると、ヒヨドリ

(ヒヨドリ科)が飛んできた

のですが、(私がいたせいか?

それとも)止まった枝からでは

果実が食べにくかったのか、

しばらくキョロキョロあたりを

見回していたのですが、どこかへ

飛んで行ってしまいました。

▲カキノキの枝に止まって

キョロキョロしているヒヨドリ

(2025年12月27日撮影)

外階段上には、清掃の方が掃除を

されたあと、落ちたと思われる

比較的新鮮なカキノキの果実

(部分的なものが多い)が

いくつか落ちていました。

▲外階段上に落ちているカキノキの

果実の一部(2025年12月27日撮影)

お店で売っている柿(カキノキの

果実)のサイズは、たとえば、

小~大まで(直径 約5~10㎝、

高さ 約5~8㎝、重さ 約80~250g)

様々ですが、それらと比べると、

長い外階段の横にあるカキノキの

果実は、かなり小さい果実

(直径約3.5㎝、高さ約3.5cm、

重さ約25g)です。

▲かなり小さいカキノキの果実

(2025年12月27日撮影)

先日、清掃の方が掃除をされる前に

外階段上に落ちていた果実(「かなり小

サイズの果実」と呼びます)

の種子(21ケ)と、

今季私が食べた、お店で売っている

ような果実(「通常の果実サイズ」と

呼びます)の種子(23ケ)の

それぞれのサイズ(長径と短径と

厚み:mm)と重さ(g)を

測定してみました(なお重さは、

それぞれまとめて測定し、

粒数で割ります)。

それぞれの数値は平均して

種子1粒あたりで表示しています。

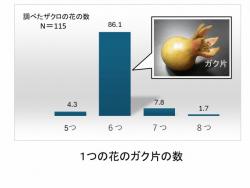

<カキノキの種子のサイズ(mm)>

=============================

長径 短径 厚み

・かなり小サイズ mm mm mm

の果実の種子(/粒) 16.7 10.5 4.8

・通常サイズ mm mm mm

の果実の種子(/粒) 18.4 13.2 5.6

=============================

<カキノキの種子の重さ(g)>

---------------------------------------

カキノキの果実が 重さ

・かなり小さいサイズ g

の果実の種子(/粒) 0.6

・通常サイズ

の果実の種子(/粒) 0.9

---------------------------------------

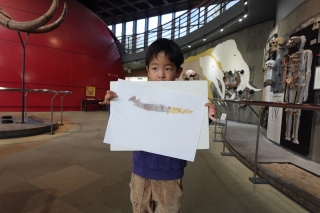

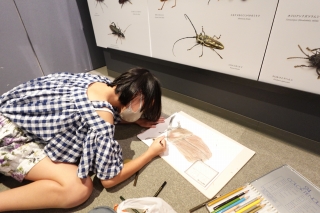

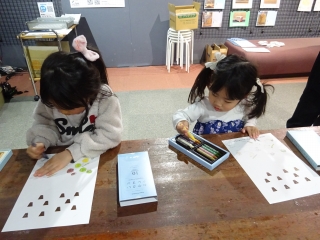

それぞれの果実サイズの種子の例は・・・

▲かなり小さい果実サイズの

カキノキの種子の例(左側)と

通常の果実サイズの

カキノキの種子の例(右側)

お店で売っているような「通常サイズ」

の果実の種子に比べると、

長い外階段の横に生えているカキノキの

果実の種子は・・・、

やっぱり、サイズが、ちいさかったタネ~

また 重さが、かるかっタネ~

でした。

よかったら、下記の関連する

ブログ記事をご覧ください。

<関連ブログ記事>

柿食えば、ヒーヨと鳴くなり、果実なくなり?

https://www.hitohaku.jp/blog/2025/12/post_3389/

皆さんも 周辺の環境で生きものの

観察をしてみませんか。

研究員 小舘