県庁インターンシップで高校生4名が来られました。

県庁インターンシップは、県庁や県関係機関、県警察本部において、就業体験(インターンシップ)を実施し、生徒が自己の将来の在り方・生き方について考え、目標を持って主体的に進路選択ができるようにするとともに、生徒に夢を実現する力を身に付けさせるために行われています。

8月26日~29日の4日間にわたって活動しました。

活動の様子を紹介します。(活動の様子については、高校生が作成しています。)

1日目

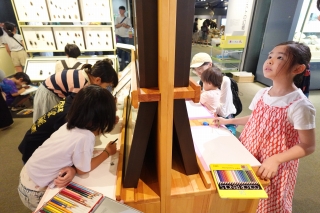

フロアスタッフの対応をしました。

兵庫の動物ツアーという館内の展示物を説明するツアーをしました。

できるだけ台本を見ないことや、クイズを出すときに見やすいように工夫することなど様々なことに気をつけながら取り組みました。

フロアスタッフは展示物とお客様、またお客様と研究員をつなぐ仕事だと教えて頂きました。こうしたフロア対応だけでなく楽しんでもらえるよう館内のツアーなどを考えることもフロアスタッフの仕事の一つだということが分かりました。

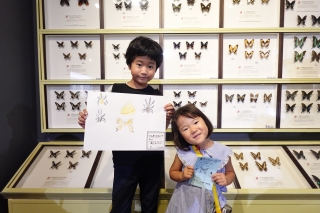

館内のアースシアターという場所でお客様にデジタル紙芝居オランウータンを披露しました。デジタル紙芝居で は、 展示物に関わる紙芝居を披露し小さな子供にも分かりやすく歴史についてや動物と植物について学ぶことができます。

は、 展示物に関わる紙芝居を披露し小さな子供にも分かりやすく歴史についてや動物と植物について学ぶことができます。

練習ではとても緊張して人前でできるのかとても不安でしたがスタッフの方々がとても優しく声をかけてくださり、本番では最後までやりきることができました。

本番が終わった後に見てくださった方々に良かったよ、上手やったと言ってもらえたことがうれしかったし達成感を感じることができました。

下見対応と団体対応も体験させていただきました。

下見対応では当日の様々な確認やセミナーの提案など訪れた方々が一番良い方法で楽しむため、一つだけではなく複数の選択肢を出して提案されているところがとても印象に残りました。団体対応ではバスの誘導や、デジタル紙芝居のご案内をしました。団体対応は人数が多いので、スタッフの皆さんが協力されているからこそ対応がスムーズに出来ていると知りました。また、この経験を通してフロアスタッフの仕事は周りの方との連携がすごく大切だと感じました。

2日目

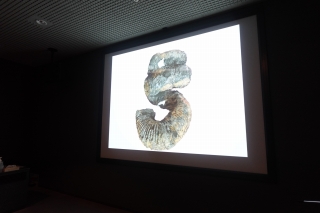

化石などがある収蔵庫に行きました。

動物の化石や魚の化石など様々なものがありました。

収蔵庫は温度が一定に管理されていて、保存をするのは大変なんだなと思いました。

右の写真は植物の化石を分類するために運んでいるところです。

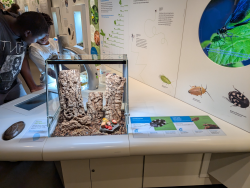

次は、植物化石の分類をしました。

収蔵庫から持ってきた化石をルーペを使いよく見て、葉がギザギザしているや葉が細長いなど見た目の特徴ごとに分けていきました。

どう分けたらいいか迷うものもたくさんありとても大変でしたが、研究員の方に教えてもらい、最終的には386個もの化石を分類することができました。

キューブパズルの作成もしました。

正方形の段ボールに恐竜や動物の写真を切り取って、貼り付けてつくりました。

写真を綺麗に切り取るのが難しかったです。

全部で六個写真あって、揃えるのが楽しかったです。

3日目

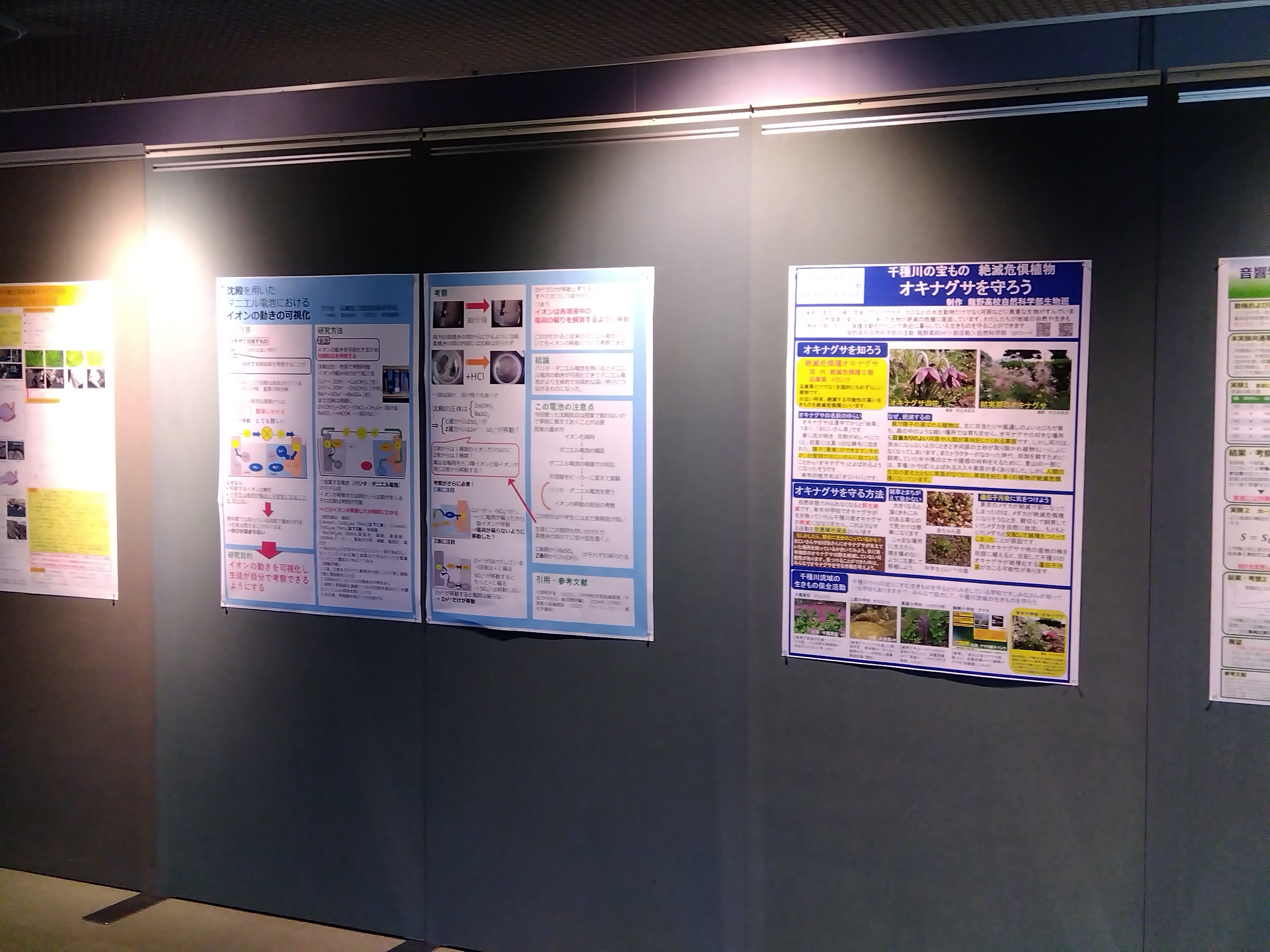

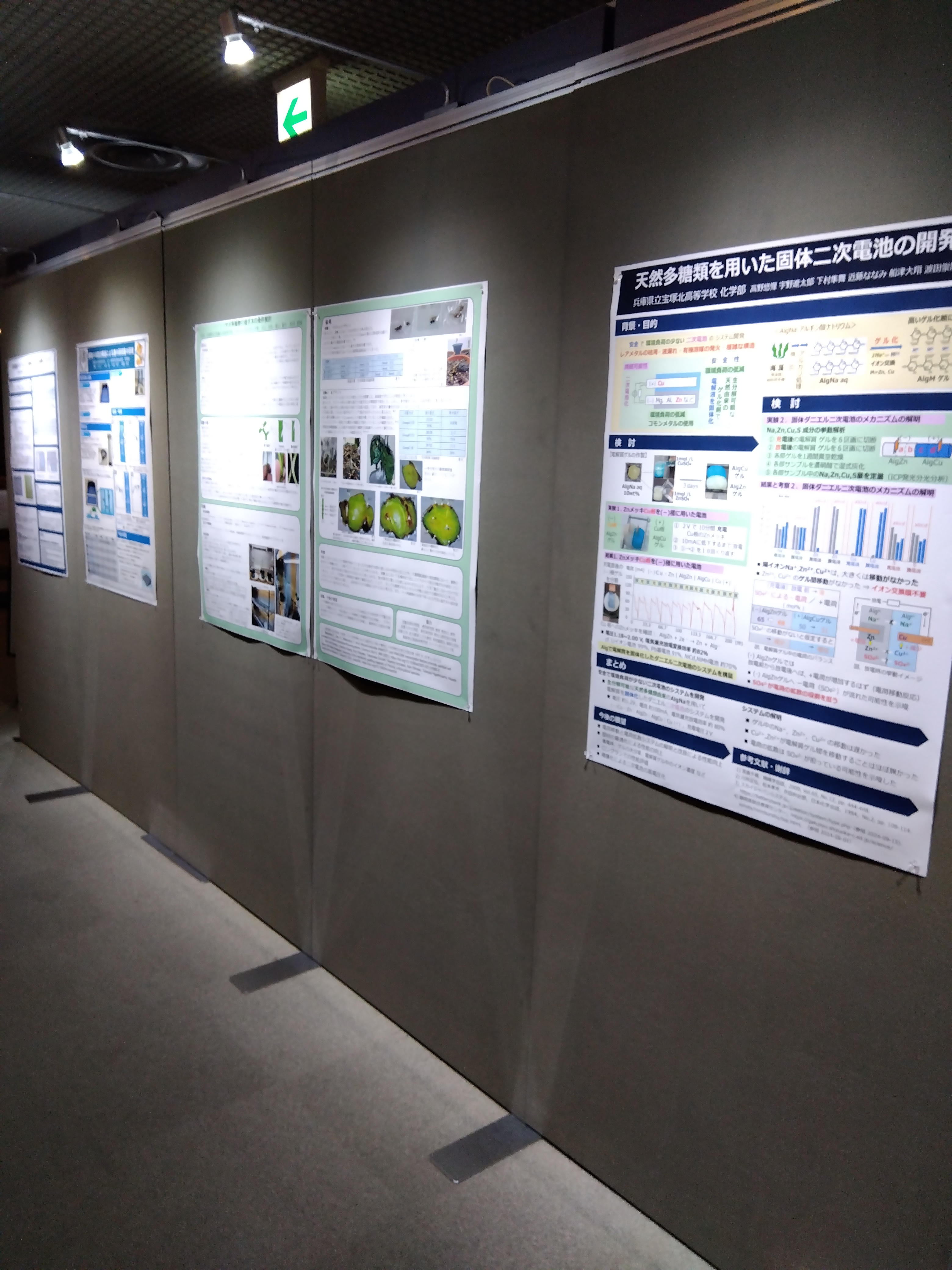

午前中は研究員の方と展示物の作成をしました。

展示をするために金具をつけたり、実際に展示をするとどう見えるのかをチェックし微調整を繰り返しました。

←この写真は展示をするために金具をつけている様子です。

展示をするときには多くの人に興味を持ってもらい正しく伝えるために文章量、 文字の大きさ、高さなどにこだわって作られていると知りました。研究員という仕事でも研究するだけでなく研究したことを社会に伝えるのも大切な仕事の一つだそうです。

文字の大きさ、高さなどにこだわって作られていると知りました。研究員という仕事でも研究するだけでなく研究したことを社会に伝えるのも大切な仕事の一つだそうです。

午後からは収蔵庫に行き標本の整理をしました。

←この写真はコケの標本を学名順に並べて収納している時の様子です。

収蔵庫の入り口には靴の裏に付着している虫が収蔵庫の中に入らないよう粘着性のあるシートが引いてありました。また収蔵庫の中も防虫剤がおかれており標本が厳重に保管されていることがわかりました。

防虫剤はかなりにおいが強く人間でも慣れるのには時間がかかりました。なので虫にとってはかなり強烈なのだと思います。

午後からの収蔵庫での整理は早く終わったので。期間限定で展示されている甲虫展を見学させていただきました。

甲虫展が開かれているフロアではトイレの中にも展示がされていると教えていただきとても驚きました。写真は甲虫展の様子です。

この四日間で博物館のバックヤードでの仕事も体験させていただき自分の興味を広げることができました。また今回のインターンシップは自分の将来について深く考える良いきっかけになりました。

4日目

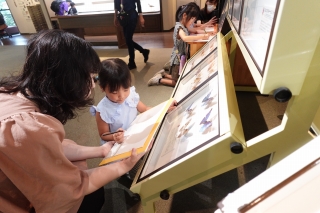

アンモナイトのレプリカ作りをしました。自分で好きな色を選びアンモナイトの型に入れて作りました。普段化石を 身近に感じることはできないですが、この体験では化石を身近に感じることができ楽しかったです。とても貴重な体験をさせていただきました。小学生に体験をしてもらうイベントなどもありこうした行事なども仕事の一つだそうです。

身近に感じることはできないですが、この体験では化石を身近に感じることができ楽しかったです。とても貴重な体験をさせていただきました。小学生に体験をしてもらうイベントなどもありこうした行事なども仕事の一つだそうです。

下見対応をしました。実際に小学生の先生方が来られてその対応のお手伝いをしました。

受付の確認や、展示の説明、救護室やトイレの場所の確認などを主にしました。

人と自然の博物館に初めて来られる方に説明をするので、分かりやすく館内の案内をすることで当日に安心して来館していただけることが分かりました。

今回のインターンシップを通して人と自然の博物館の役割やスタッフの方々の仕事内容を身近に見て体験でき、色々なお話を聞くことができて良かったです。