今日のセミナーでは、専門的な道具を使用して、化石の発掘体験を行います。

この白とピンクのプリン型の石こうの中に、兵庫県産の恐竜の化石のレプリカが入っています。

研究員から電子顕微鏡の使い方や道具の使用法の解説を受け作業開始です。

化石がどこに入っているかわからないので、最初はみなさん恐る恐る削っていきます。

研究員から道具の使い方など削り方の「コツ」の助言もあり、少しずつ作業の進みがよくなりました。

道具もうまく扱えるようになりましたね。

化石の一部が見えてきたようです。

|

|

実際の恐竜化石をクリーニングしていく途中のサンプルも見せていただきました。

細かくていねいに削られた跡がはっきりわかります。

本館の恐竜ラボの化石剖出技師(プレパレーター)の技術の素晴らしさが垣間見えます。

化石研究には、なくてはならない大切な存在です。

約1時間をかけて、兵庫県で発見されたヤマトサウルス、タンバティタニスの化石レプリカを発見することができました。

|

|

|

化石から恐竜の食性などがわかることもあわせてお話がありました。

化石の研究が太古の恐竜の様子を知る大きな手掛かりとなることがわかります。

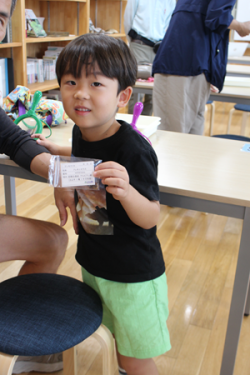

自分で掘り出した化石のレプリカはお持ち帰りいただきました。

また、11月2日(日)にも同様のセミナーを計画しています。ぜひご参加ください。

◎参加したみなさまの感想など

・楽しかった。

・道具をひとはくの技師さんが開発されたと聞いてびっくりした。

・化石を傷つけないようにすることがたいへんだった。

・クリーニングをした化石レプリカをもらえたのがうれしかった。

(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)