色々な植物が植えられています。

エントランスホールの近くに

カエデの仲間 の イタヤカエデ

(ムクロジ科)があります。

※画像をクリックすると、

写真が拡大するものがあります。

▲イタヤカエデの枝葉

(2025年9月下旬撮影)

9月の下旬に、イタヤカエデ

(樹高 約5m、幹の太さが

約14cm)を昼ごろに

観察していると・・・

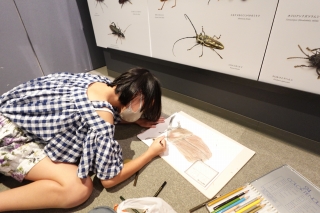

その木の地上約3.5mの高さの枝

(太さ 約 3㎝)に オオスズメバチ

(スズメバチ科)が複数いるのに

気がつきました。

▲イタヤカエデの枝にいた

オオスズメバチ

何をしているのかと観察していると、

どうやら樹液を吸っているようです。

その日の夕方、小雨が降っていましたが、

同じ枝を確認すると、オオスズメバチが

いました。

▲小雨の中、同じ場所にいた

1匹のオオスズメバチ

次の日の昼に確認してみると、同じ

枝にいました。観察していた範囲では、

最大 7匹 集まっていましたよ。

▲次の日の昼にいたオオスズメバチ

夕方にも再度確認したところ・・・

▲次の日の夕方にもいたオオスズメバチ

喫茶「イタヤカエデ」の枝店

(してん)では、

オオスズメバチによって

(少なくとも2日にわたって、

入れ替わり立ち代わり?で)

貸し切り状態でした。

皆さんも 周辺の環境で生きものの

観察をしてみませんか。

研究員 小舘