今年は飛び石連休ですが、お天気が良い日が多そうです(^-^)

山へ!海へ!大阪・関西万博へ!

おでかけする方も多いのではないでしょうか?

ひとはくサロンではただいま、

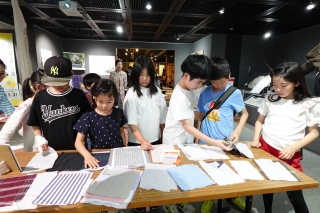

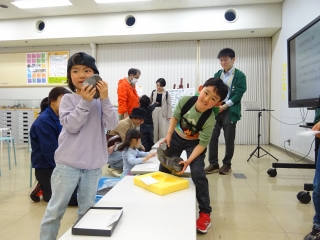

ゴールデンウィーク特別企画「古新聞で大きな木をつくろう!」

をおこなっています

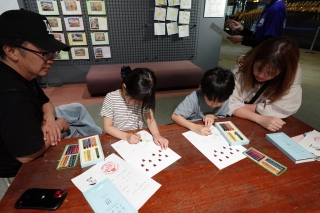

古新聞をくるくる巻いて、

葉っぱには色をぬりぬり、

古新聞が大きな木に大変身!

葉っぱもつりさげるよー!

捨ててしまう古新聞がうまれかわったね

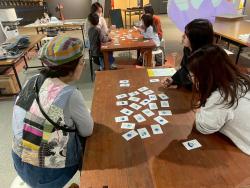

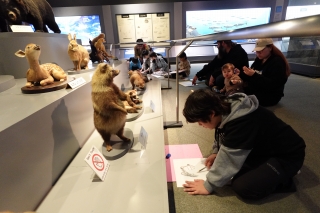

こんな風に、いらなくなったものに工夫とアイデアを加えて、ステキな何かを作る「アップサイクル」を紹介する

企画展をおこなっています

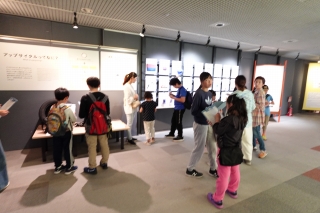

「価値の手直し展」~アップサイクルから見つめるモノと人の豊かな関係~←くわしくはタイトルをクリック☆

2025/2/15(土)~5/31(土)

アップサイクルを楽しく学ぶことができます!ぜひ見に来てくださいね!

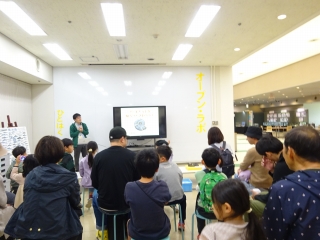

フロアスタッフのイベントは他にも・・・

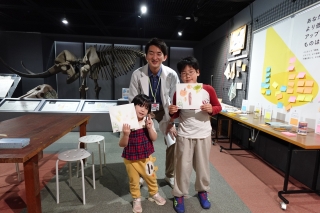

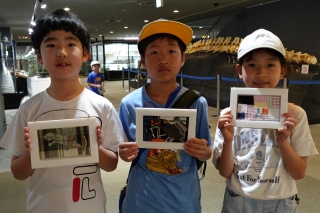

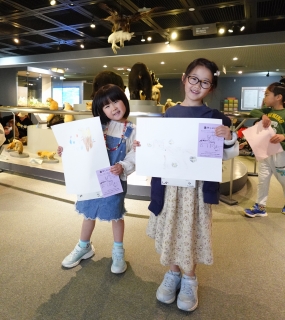

3日(土)~5日(月) ワークショップ「とっても簡単!化石のレプリカづくり」

6日(火)ひとはく〇×クイズ大会

そして4日(日)はキッズサンデー!

イベントもりだくさんですよ!

どこに行こうか迷ったら、ひとはくへレッツゴー!(^O^)/

みなさまのお越しをお待ちしております♪

フロアスタッフ一同