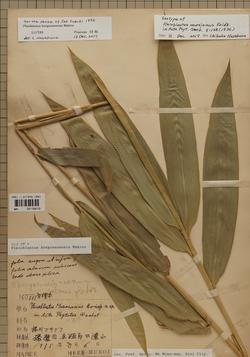

Isotypes of Pleioblastus muroianus Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 5: 128 (1936).

バンシュウゴキダケは京都帝国大学の小泉源一教授(当時)により1936年に記載されたササ類です. 種小名のmuroianusは,採集者である室井綽先生の名前にちなみます (Koidzumi 1936).原記載論文には, 標本の情報として「Hab. Japonia: prov. Harima, Akogun, Minoyama (lg. H. Muroi !)」とあります (Koidzumi 1936).京都大学総合博物館植物標本庫(KYO)にはタイプと考えられる標本が1点 (KYO-00078724) あり,KYOのヘッダをもつラベルには,小泉先生の手書きで「Pleioblastus Muroiana Koidz バンシウゴキダケ Prov. Harima Akohgun 三濃山 6 Ⅷ 1935 室井綽」と記されていることから,この標本がバンシュウゴキダケのホロタイプ(正基準標本)と考えられます.ひとはくに収蔵されている2点の標本 (HYO_C2-134111 & 134112: 下の写真) は,KYOの標本に採集番号がないのに対し,no. 333 という採集番号が与えられている以外は,採集地,採集者,採集日時ともにホロタイプの情報と一致しているので,ホロタイプの重複標本,すなわちアイソタイプ(副基準標本)と考えられます.

標本写真をみると、コンゴウタケ(Pleioblastus kongosanensis Makino)というアノテーションスリップが貼られているのが分かると思います。バンシュウゴキタケは現在コンゴウタケのシノニム(=異名)と認識されています。日本のタケササ類の分類は、日本における植物分類学の父と称される牧野富太郎によってまず属が整備され、中井猛之進東京大学教授(当時)と小泉源一教授(当時)により体系が整いましたが、1930年代から40年代にかけて両者が競うように新種を発表し、膨大な数の分類群が生まれてしまいました。中井先生の発表された新分類群は約180、小泉先生はなんと380もあるそうです(鈴木1978)。室井先生の発表された分類群も併せると、1960年代にはササ属Sasaが420種、アズマザサ属Sasaellaが140種、バンシュウゴキダケも含まれるメダケ属Pleioblastus は110種といった具合で、これらを見分けることは至難の業でした。その700近くあった日本産タケササ類の種を整理したのが、鈴木貞雄氏でした。鈴木貞雄氏の著した「日本タケ科植物総目録」は、日本のタケササ類研究の金字塔ともいうべき一冊です。

Japan. Harima (Hyogo Pref.), Akoh-gun, Minoyama [播磨國赤穂郡 三濃山] (H. Muroi no. 333, 6 Aug. 1935, HYO_C2-134111 & 134112-isotypes).

(自然・環境評価研究部 高野温子)