ひとはく研究員の発表論文紹介(2025年)

伊豆諸島新島に帰化したコトノハアキギリ Salvia lyrata(シソ科)

論文名:New naturalization of Salvia lyrata (Lamiaceae) in Niijima Island, Izu Islands, Japan著者:早川宗志・ 山本斗士江・ 濱地秀徳・石橋正行・高野温子

雑誌の情報:植物研究雑誌、 99巻6号、386-389、2024年

DOI:doi.org/10.51033/jjapbot.ID0219

内容紹介:伊豆諸島の新島で名前のわからないアキギリが毎年集団で咲いているため、何者か調べた結果、アメリカ東部原産のSalvia lyrataであると判明しました。現在分布が確認されているのは新島だけですが、ハーブとして日本各地で栽培され・逸出により分布を拡大することが懸念されるため、注意喚起のためにも和名をつけて報告を行いました。アキギリ属には珍しく、どちらの半葯も稔性がある(花粉がある)ことが(右図写真E)、同定の決め手となりました。

|

| コトノハアキギリ |

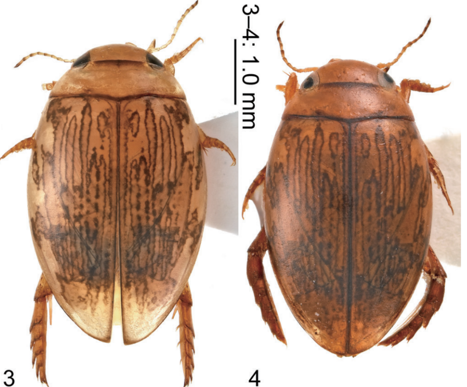

イガツブゲンゴロウはルイスツブゲンゴロウと同一種だった

論文名:Laccophilus shinobi, a New Synonym of Laccophilus lewisius (Coleoptera: Dytiscidae)著者:渡部晃平, 加藤雅也, 濱野友, 中濱直之

雑誌の情報:Japanese Journal of Systematic Entomology, 31巻、152-157. 2025年

DOI:doi.org/10.69343/jjsystent.31.1_152

内容紹介:イガツブゲンゴロウは、三重県伊賀地方から発見され2021年に新種記載されたゲンゴロウでした。著者らの研究により、形態や遺伝情報を詳しく調べたところ、近縁種のルイスツブゲンゴロウと区別をすることができず、イガツブゲンゴロウはルイスツブゲンゴロウのシノニムという結論となりました。つまり、イガツブゲンゴロウはルイスツブゲンゴロウと同一種であり、種名としては無効ということになります。

|

| イガツブゲンゴロウの標本 (Watanabe et al. 2025より引用) |

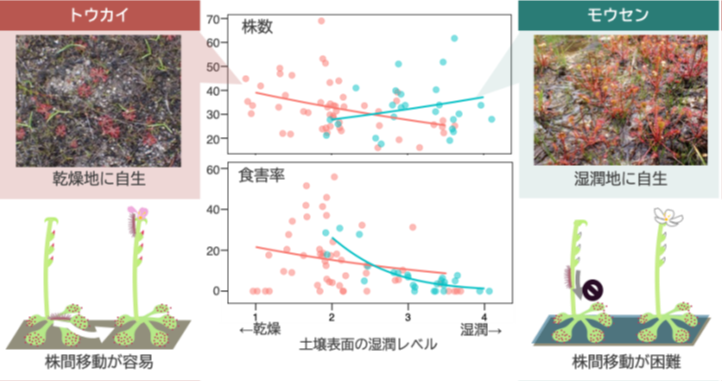

モウセンゴケ属の防御的な花閉鎖速度の種間変異と食害圧の相関の解明

論文名:Interspecific variation in defensive flower closure of Drosera (Droseraceae) is related to the herbivory pressure著者:田川 一希・大崎 遥花・渡邊 幹男

雑誌の情報:Biological Journal of the Linnean Society, 2025年1月2日

DOI:doi.org/10.1093/biolinnean/blae127

内容紹介:食虫植物モウセンゴケ属は,触ると2-10分程で花を閉じる。でも閉鎖速度が遅い種もいる。なぜだろうか?閉鎖速度の異なる2種を比較した結果,より素速い花閉鎖は胚珠をより防御でき,速い種はより高い食害圧にあることが判明した。食害圧と土壌の湿潤度は相関し, 株間を這って移動する捕食者のイモムシが進化のキーの可能性がある。

|

| 土壌表面の湿潤レベルと株数・食害率の関係 |

保全遺伝学に基づいた絶滅危惧種の生息域外保全及び野生復帰に関わる推奨事項

論文名:保全遺伝学に基づいた絶滅危惧種の生息域外保全及び野生復帰に関わる推奨事項著者:中濱直之, 井鷺裕司

雑誌の情報:保全生態学研究 29巻 25–35. 2024年

DOI:doi.org/10.18960/hozen.2328

内容紹介:絶滅が心配されるいきものを守る場合、生物がすむ自然環境を守る(生息域内保全)とともに、人工的な飼育栽培(生息域外保全)がしばしば実施されます。生息域外保全をするときに、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?この論文では、遺伝子の観点から、どのようなことに気をつけるべきなのかについて、最先端の科学的な知見をもとに解説いたしました。

|

| 絶滅危惧植物が栽培されている ひとはくのジーンファーム 。 |

五島列島で、島外から運ばれてきたカブトムシを発見

論文名:Discovery of genetic disturbance in Japanese rhinoceros beetles (Scarabaeidae, Coleoptera) in the Goto Islands, Japan著者:Tomo Hamano, Shin-ya Ohba, Wataru Kojima, Naoyuki Nakahama

雑誌の情報:環動昆35巻 57-62. 2024年

DOI:doi.org/10.11257/jjeez.35.57

内容紹介:カブトムシなどのペットとして人気な昆虫は、しばしば野外に逃がされたりすることで、在来の個体と交雑してしまうことが問題となっております。この論文では、五島列島のカブトムシの遺伝解析をした結果、島外 (おそらく本州~九州)の個体が1頭見つかったことを報告しています。今回は一例報告ですが、同様の事例が国内あちこちでみつかる可能性は大いにあると言えるでしょう。兵庫県立大学大学院生の濱野友さんによる研究成果です。

|

| カブトムシ (濱野友さん提供) |

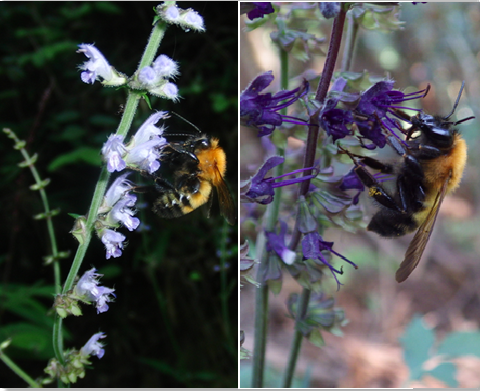

遺伝解析と人工授粉実験を用いた近接するアキギリ属2種間の繁殖干渉の検出

論文名:Detection of reproductive interference between closely related Salvia species with small-scale separated distributions by multifaceted pollination and molecular analyses著者:西田佐知子・高野温子・陶山佳久・柿嶋聡

雑誌の情報:Journal of Plant Research、 137巻11月号、1033–1047、2024年

DOI:doi.org/10.1007/s10265-024-01577-6

内容紹介:この研究はしばしば近接して生育するアキノタムラソウとナツノタムラソウ群の間に繁殖干渉があるかを調べたものです。野外調査では送粉者の奪い合い等の弊害は確認できませんでしたが、人工授粉実験では両者の雑種個体は低い稔性を示しました。MIGseqを用いた遺伝解析の結果、両者は明確な遺伝的差異がありましたが、少数の雑種個体も検出されました。これら2種の間に双方向に繁殖干渉があることで、側所的な分布が可能になっているようです。

|

| 左:アキノタムラソウ、右:ニシノタムラソウ に訪花するトラマルハナバチ。 |

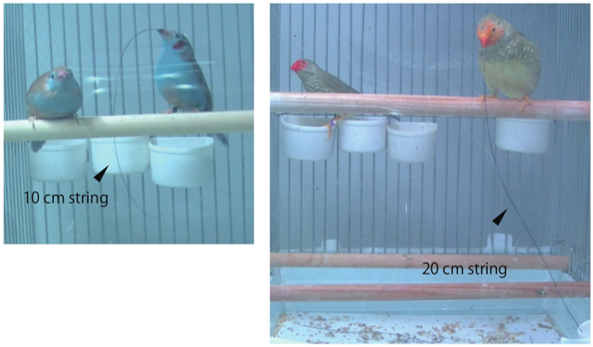

カエデチョウ科鳥類における求愛ダンス時の小道具選択

論文名:Choice of props for courtship dancing in estrildid finches著者:Masayo Soma・ Misaki Nakatani・Nao Ota

雑誌の情報:Scientific Reports, 15, 219, 2025年

DOI:doi.org/10.1038/s41598-024-81419-6

内容紹介:文鳥などを含むカエデチョウ科鳥類は、巣材を咥えながら求愛をする種がいます。この論文では、飼育個体の巣材選択実験と野生個体のフィールド観察から、 彼らが求愛時により長い巣材を選んで利用する傾向があることを確認しました。求愛中に長い巣材を保持しながら歌い踊ることで、自身の身体能力や巣作り能力をアピールしているのかもしれません。

|

| 飼育個体の巣材選択実験の様子。10cmの巣材を咥えて 踊るセイキチョウ(写真左・右個体)と20cmの巣材を 咥えて踊るコモンチョウ(写真右・右個体)。 |

全球的な海洋侵略者の遺伝的遺産

論文名:The genetic legacy of a global marine invader著者:Erik E Sotka ・ Takefumi Yorisue・ 他23名.

雑誌の情報:Proceedings of the National Academy of Science of the United State of America、 122巻16号、e2418730122、2025年

DOI:doi.org/10.1073/pnas.2418730122

内容紹介:日本産のカキ(マガキ)は食用として世界各地に持ち込まれました。その過程で、他の海洋生物がカキに混入して分布を拡大させた可能性があります。本研究では米国の研究者が中心となり、世界中のカキのDNAを詳細に分析して統計解析を行い、実際に複数の海洋生物種がカキに混入して分布を拡大させた可能性が高いことを示しました。人間活動が予期しない形で生態系に大きな影響の与えていることを示しています。

|

| 世界各地で食用にされる日本原産のマガキ。 写真はドイツの沿岸。 |