ユニバーサル・ミュージアムをめざして37

脳の多様性?−3

三谷 雅純(みたに まさずみ)

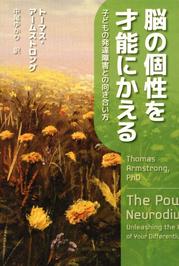

『脳の個性を才能にかえる―子どもの発達障害との向き合い方―』(トーマス・アームストロング著、中尾ゆかり訳、NHK出版)の読後感の続きです。

この本で取り上げている「個性的な脳」を順にあげると:ADHD(=注意欠損/多動性障がい)、自閉症、ディスレクシア(=難読症、日本では学習障がいの一種と見なされています)、うつなどの気分障がい、不安障がい、知的発達の遅れ、統合失調症です。

「個性的な脳」の話なのですから、その一つひとつには異なった苦労――「ふつう」の人が形作る社会で生きる苦労や、場合によっては「苦しみ」――はありますが、同時に、「個性的な脳」ゆえの他の人には真似(まね)のできない長所があるとおっしゃいます。

例えば、ADHDは障がいではなく、ただ幼稚なだけだというのです。この研究は,2007年の全米科学アカデミー紀要(PNAS) (1) に載りました。紀要によるとADHDの子どもの脳は正常に発達しているのですが、「ふつう」の子どもに比べると、約3年の遅れがあることがMRI(磁気共鳴画像装置)を使った検査でわかったのだそうです。つまり、脳が「幼い」のです。

脳の成長が遅いとどんな事が起こるのかでしょうか? それは「ふつう」の人はすでに興味を失ったような事にも、興味が維持できると考えられます。例えば「時間と空間の関係」など、毎日の生活に追われる現代人(「ふつう」の人=多数者)にはどうでもよい事ですが、ADHDの人は「時間と空間の関係」という「些末(さまつ)な事」にこだわってしまうのです。アームストロングさんがあげるADHDの有名人に、アルバート・アインシュタインがいます。アインシュタインは、子ども時代、クラスの落第生でした。幼稚な人で、おとなになっても子どものままの心を持っていました。カメラに向かってアッカンベーをしている写真は有名です。そのアインシュタインが相対性理論を考えついたのは、「時間と空間の関係」という「些末(さまつ)な事」に興味を持ち続けていたからです。ピカソやモーツアルトやシェイクスピアも、似たような心を持っていたと言われています。

ADHDの人の脳は、ヒトの進化に典型的な「幼形成熟」ではないかとアームストロングさんは考えます。これはアームストロングさんが勝手に言っているのではなく、アシュレイ・モンターギュいう人類学者がチンパンジーとヒトを比較して言った事なのです (2)。ヒトの〈こころ〉の特徴は、好奇心や遊び心、驚き、創造性、柔軟性、発明力、ユーモアなどなどです。これらは子ども時代には、誰でも普通に持っていた性質ですが、おとなになって生活に追われるようになると、多くの人は持っていた事を忘れてしまいます。しかし、ADHDの人は、いくつになっても忘れる事がないのです。アームストロングさんは、ADHDの人は、ひょっとすると人類進化の最先端にいるのではないかとまで考えます。

同じように、自閉症の人は他人の心を類推して、その人に寄り添う、つまり「共感」することは苦手ですが、「システム化」することは得意です。ですからコンピュータや数学のような抽象的な思考とか、切手やDVDのコレクションのように組織化できることには嬉き(きき)として取り組みます(博物館で大切な、標本の収集もそうですね)。

またディスレクシアの人は、字という「象徴的な図形」を理解したり書いたりする事に苦労しますが、絵を描いたり、機械の構造を理解する事は得意です。ディスレクシアの人は右脳人間と呼ばれたりします。芸術家に多いそうです。例えばADHDでも登場したピカソもそうですし、ダ・ヴィンチ、ロダン、ウォーホルといった人たちがそうだったようです。そう言えば、奇妙な形をした教会を設計したことで有名なスペインの建築家、アントニオ・ガウディもデスレクシアでした。

☆ ☆

うつや、高所恐怖とか閉所恐怖、心的外傷後ストレス障がいなどの不安障がい、知的発達の遅れや統合失調症といったものが、『脳の個性を才能にかえる』のような「個性的な脳」を持つ人を励(はげ)ますような本で取り上げられることは、あまりありません。知的発達の遅れについては、良いところをあげた本があり、わたしも読んだ事がありますが、うつや不安障がい、統合失調症は病気だと信じられています。このような症状の当事者は、たいてい辛(つら)い人生を送り、何かのはずみで自死する事も多いのです。実はトーマス・アームストロングさんご自身が、うつを抱えていました――この『脳の個性を才能にかえる』も、重いうつに苦しみながら執筆を続けていたという事です。

アームストロングさんのうつは、父方に伝わる遺伝によるものでした。同じように不安障がいや統合失調症も遺伝的な背景があります。知的発達の遅れも遺伝子に原因がある場合があります。アームストロングさんの場合は、抗うつ薬を飲んでいるために、普通に近い生活が送れると述べています。事実、ある種の抗うつ薬は、きわめて重いうつ症状や双極性障がいと闘う手だてとなっています。

このように、うつが重ければ抗うつ薬が必要です。しかし、うつが軽ければ、忙しすぎる現代人には人生を振り返る、またとないチャンスとなるのです。落ち込んでいる人は、自分では重苦しくて悲しい思いをしているのですが、落ち込んでいない人よりも賢そうに見えるようです。カナダやアメリカの先住民には、昔から、うつの体験を「種族の個性」と考える人がいます。そんな人は、うつの人を「正真正銘のインディアン」として最高の指導者と見なすのだそうです (3)。人生にとって、うつは、本当は必要なものかもしれません。

統合失調症にはスペクトラム――症状のごく軽い人から重い統合失調症までの広がり――が明らかなのだそうです。その中のごく軽い人は、統合失調症とは呼ばずに「統合失調型人格障がい」と呼びます。そして統合失調型人格障がいの人は、ふつうの人(=多数者)に比べて、独創性が豊かで、高度な創造力があるのだと言います。DNAの二重らせん構造を発見したジェイムズ・ワトソンには統合失調症の息子さんがいたそうですし、英語圏で「最高の作家」とされるジェイムズ・ジョイスの娘さんも統合失調症だったそうです。

奇妙な事があります。統合失調症の人は結婚が難しいために、子どもを残しにくいのです。でも、遺伝的に統合失調症になる人は、あらゆる民族に一定の割合(およそ人口の1パーセント)で存在することも事実です。子どもに伝わりにくい性質が、つねに一定の割合で出るなんて、不思議だと思いませんか? なぜでしょうか?

『天才と分裂病の進化論』 (4) (金沢泰子訳、新潮社)の著者、デイヴィッド・ホロビンは、脳の脂肪含有量――脳は脂肪のかたまりのような組織です――を調節する遺伝子が、神経系のスピード・アップに貢献し、ヒトらしい認知や言語を産み出したと考えました。脂肪はヒトらしさを保障する鍵だったのです。そして、ヒトとチンパンジーのゲノムを詳(くわ)しく調べてみると、統合失調症に関わりのある変異の多くは、ヒトの生存に利益があったとされているのです。つまり、統合失調症の遺伝子は、適切にあればヒトらしさを発揮(はっき)するが、多すぎると統合失調症になってしまうというわけです (5)。

それにしても、統合失調症の人は苦しんでいます。いくらヒトの進化に必要な変異だからと言ったって、当事者の苦しみは減りません。統合失調症は、決してロマンティックな病気ではないのです。

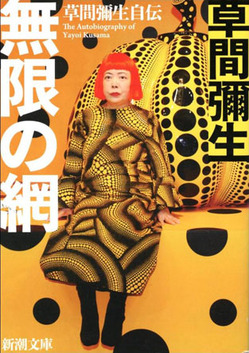

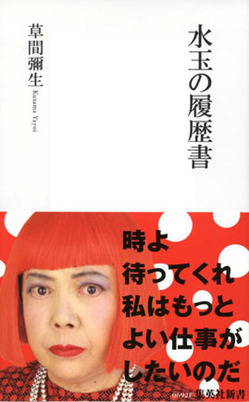

前衛芸術とか現代芸術と呼ばれる芸術があります。水玉模様のアートばかり描き続ける草間彌生(くさま・やよい)さんが有名です。水玉模様(みずたま・もよう)のアートばかりを作り続けてきた草間さんの芸術は、一見、奇妙な印象を与えます。しかし、水玉だらけのカボチャや壁やボディ・ペインティングされた草間さんご自身は、幻想に悩まされる草間さんを救う方策だったそうです。(6) そして、今では草間さんの芸術が、草間さんご自身だけではなく多くの人に支持されています。草間ファンが多いのです。

幻想に苦しめられた草間さんは、前衛芸術とか、現代芸術とか言われる分野に居場所を見つけました。アームストロングさんが言う「個性的な脳」で形作られる社会や、社会の雛形(ひながた)である学校のクラスにも、草間さんのように、本来、自分の居場所を見つけたり、創り出したりする才能が埋もれているのだと思います。

そして学校の先生のお仕事は、本質的にそのような子どもを見出し、いっしょにクラスや人生の居場所を考えてやる事だと思います。

---------------------------------------------

---------------------------------------------

(1) 2007年の全米科学アカデミー紀要(Proc Natl Acad Sci USA: PNAS)に載ったADHDの脳の成長の研究。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2148343/

同じものですが,PDFもありました.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2148343/pdf/zpq19649.pdf

(2) アシュレイ・モンターギュの本は『ネオテニー 新しい人間進化論』(どうぶつ社,絶版)があります.

またインターネットでは,"Time, Morphology, and Neoteny in the Evolution of Man" というアメリカ人類学会誌の1955年の論文が無料でダウンロードできました.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1955.57.1.02a00030/pdf

これとは別に九州大学学術情報トリポジには,土戸敏彦さんが教育学紀要に2006年にお書きになった「ネオテニー仮説と<子ども>性 : 言語獲得の代償」

https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/8049/1/KJ00004493700.pdf

が,自由に閲覧できる論文として載っていました.これが読みやすいかもしれません.

(3) 「正真正銘のインディアン」として最高の指導者と見なすというのは,"Unstrange Minds: Remapping the World of Autism" (Roy Richard Grinker, Basic Books)という本に載っているそうです.わたし(三谷)は,残念ながら読んでいません.

(4) 松岡正剛さんが,『天才と分裂病の進化論』の書評を書いていらっしゃいました.

http://1000ya.isis.ne.jp/0684.html

(5) 霊長類学や進化生物学の立場から統合失調症を調べた研究は多いようですが,英語のものばかりでした.

(6) 草間彌生(くさま・やよい)『無限の網 草間彌生自伝』(新潮文庫)、

http://www.shinchosha.co.jp/book/136541/

『水玉の履歴書』(集英社新書)

http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0692-f/

三谷 雅純(みたに まさずみ)

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

/人と自然の博物館