|

第二次世界大戦は1945年に終結しました。対戦の傷跡は都市に目立ちましたが、同時に山河も荒れ果てていました。対戦中の木材需要は山から木を奪い、振りかえると、背後には荒れた山だけが残されていたのです。

戦後、待ち作りが興りました。しかし、まち作りには多量の木材が必要です。残念ながら荒れ果てた山に新たな材を生み出す力はなく、人々はより奥の山を伐り始めました。これが、今に至る人と野生の動物の激しい衝突の始まりです。

兵庫県のニホンジカによる農林業被害は、現在、1年でおよそ5億円に上ります。また、ツキノワグマによる人身被害や人身被害から二次的に生じる精神被害は、クマの生息地に暮らす人々を日常的に苦しめています。

そのもっとも大きな原因は、戦後の復興期に天然林を伐り、さらに天然林を人工林に植え換える「拡大造林」と呼ばれる林業政策をとったためだと言われています。

私たちが生きていくために、木材は欠くことのできない資源です。将来必要な木材を確保するために、私たちは人工林を育て、維持しなければなりません。しかし、利用できる見込みのない過度の人工林は、その維持のためだけにでも巨額の経費が必要です。さらに、多くの野生動物からすみかを奪います。ヤマネや森林性コウモリのような絶滅が危惧される種 ――ツキノワグマも西日本では絶滅が危惧される種です―― は、すみかを奪われたために数が減少したのでしょう。この過度の土地利用が、めぐり巡って今日の野生動物による被害にも結びついたのだと考えられています。

地域生態系を保全し、かつ人間生活の基盤となる資源を将来にわたって確保するには、生態学などさまざまな科学の「知恵」を動員することが必要です。その「知恵」のことを、ここではワイルドライフ・マネージメントと呼ぼうと思います。

|

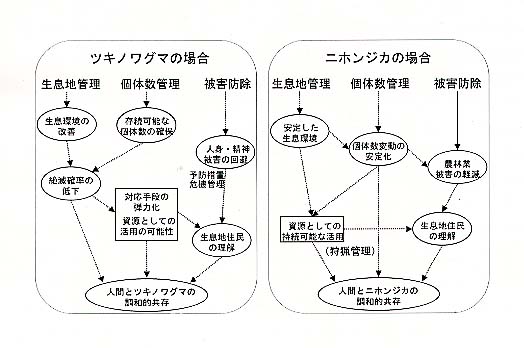

| ツキノワグマとニホンジカを対象にした、人と調和的共存を図るために必要なプロセス |

ワイルドライフ・マネージメントは三つの手法を柱とします。その柱とは「被害管理」「個体数管理」「生息地管理」です。

「被害管理」では被害を軽減するための防除が大切です。被害が軽減されれば、被害者にも野生動物との共存を受け止めるゆとりが生じます。またがまんできる被害の程度は、生態系の重要さが人々に認識されるか否かで変化するはずです。

「個体数管理」では、増えすぎた野生動物を適正密度まで減らし、絶滅の危機にある動物には増殖を促します。「動物を減らす」と言うと、必ず残酷だと言う意見があがります。しかし、自然界において「ある生物が増えすぎた状態を放置する」ということは、すなわち「他の生物から生きる場所を奪う」事なのだと、ぜひ知っていただきたいと思います。人が崩した自然界のバランスの回復は、人に課せられた重い責務です。

「生息地管理」は最も重要な柱です。私たちは多くの野生生物から生息地を奪いました。人が自然と共存するためには、まず生息地の回復を優先しなければ、野生生物に行き場はありません。ただ、生息地を回復すると言っても、さまざまな個人の権利や法を無視して森や川を増やせるわけではありません。人の営みと調和した、計画的な生息地の回復が必要です。

人と自然の共存について考えるとき、私は、大切なことが三つあると思います。それは、(1)すべての人が幸福であるべきことの今一度の確認、(2)生態系とは、人間の勝手な思いには無頓着に、自立的な自らの摂理にのみ従う存在だという認識そして、(3)巨大な力を得たヒトは、知らず知らずのうちに野生生物の命を預かってしまっていることの自覚です。

人と自然の調和を取り戻すためには、自然を破壊する以上にお金が必要です。私たちには、野生の生き物やこれから生まれてくる私たちの子孫を思う温かなイマジネーションと共に、将来のために今は何にお金を使うべきかを冷静に判断する、本来の知恵というものが求められています。私たちはスローガンとしてではなく、具体的に人と自然の調和を回復させなければならない時代に生きているのです。

(自然・環境マネジメント研究部 三谷雅純)

Copyright(C) 1999, Museum of Nature and Human Activities, Hyogo

Revised 2001/11/20